Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte die

Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte dieEinstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an. Regelwerk; BGI / DGUV-I

Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte die Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte dieEinstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an. Regelwerk; BGI / DGUV-I |

|

BGI 765 / DGUV-I 214-006 - Persönliche Schutzausrüstungen (PSA) in der Binnenschifffahrt - Hinweise, Informationen und Anregungen zum Einsatz, Gebrauch und zur Eignung von PSA

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) Information

(Ausgabe 2010aufgehoben)

| Redaktioneller Hinweis: Berufsgenossenschaften sind gemäß § 210 SGB VII Behörden; ihre amtlichen Veröffentlichungen nach § 15 SGB VII unterliegen gemäß § 5 Abs. 2 UrhG keinem Urheberrechtsschutz. |

Berufsgenossenschaftliche Informationen (BG-Informationen) enthalten Hinweise und Empfehlungen, die die praktische Anwendung von Regelungen zu einem bestimmten Sachgebiet oder Sachverhalt erleichtern sollen.

BG-Informationen richten sich in erster Linie an den Unternehmer und sollen ihm Hilfestellung bei der Umsetzung seiner Pflichten aus staatlichen Arbeitsschutzvorschriften oder Unfallverhütungsvorschriften geben sowie Wege aufzeigen, wie Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren vermieden werden können.

Der Unternehmer kann bei Beachtung der in BG-Informationen enthaltenen Empfehlungen, insbesondere den beispielhaften Lösungsmöglichkeiten, davon ausgehen, dass er damit geeignete Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren getroffen hat. Sind zur Konkretisierung staatlicher Arbeitsschutzvorschriften von den dafür eingerichteten Ausschüssen technische Regeln ermittelt worden, sind diese vorrangig zu beachten.

Hinweis

Diese BG-Information wurde von der Berufsgenossenschaft für Transport und Verkehrswirtschaft in Zusammenarbeit mit dem Fachausschuss "Verkehr" in der Abteilung Sicherheit und Gesundheitsschutz (SiGe) bei der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) erarbeitet und wird von der Berufsgenossenschaft für Transport und Verkehrswirtschaft herausgegeben.

Die BGI 765 wurde in das Sammelwerk der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung aufgenommen und kann bei der Berufsgenossenschaft für Transport und Verkehrswirtschaft bezogen werden.

Einleitung

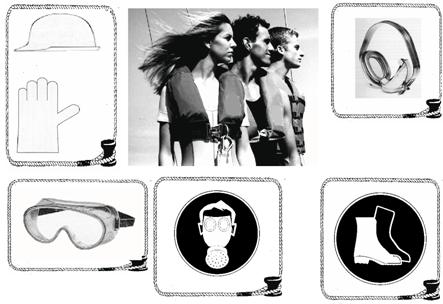

Informationen zum Einsatz von Persönlicher Schutzausrüstung in der Binnenschifffahrt

| Die Binnenschifffahrt ist der sicherste Verkehrsträger. Leisten Sie Ihren Beitrag dazu. Diese Broschüre soll Ihnen helfen, sich vor Gefahren und Gefährdungen zu schützen.

Lassen Sie sich vom Festmacher sicher führen, der die folgenden Info-Blätter wie ein roter Faden begleiten wird. Im täglichen Leben hält er Ihr Schiff beim Schleusen oder am Liegeplatz sicher fest. Benutzen Sie also diese BG-Information, wenn Sie Fragen zur Anwendung der PERSÖNLICHEN SCHUTZAUSRÜSTUNG haben. Oder rufen Sie uns an, der Technische Aufsichtsdienst der Berufsgenossenschaft für Transport und Verkehrswirtschaft - Referat Binnenschifffahrt - hilft Ihnen gern (Tel. 0203 2952-112). |

Das CE-Zeichen

Persönliche Schutzausrüstungen müssen nach den Bestimmungen der Europäischen Richtlinie über das Inverkehrbringen von Persönlicher Schutzausrüstung gefertigt sein. Die Übereinstimmung mit der Richtlinie ist dadurch zu erkennen, dass die Persönliche Schutzausrüstung mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet ist und eine Konformitätserklärung vorliegt.

Dieses CE-Zeichen kann wie folgt aussehen:

|

für PSa Kategorie I | |

|

für PSa Kategorie II | |

|

0299 | für PSa Kategorie III |

Persönliche Schutzausrüstungen, die vor schweren und tödlichen Unfällen schützen - wie Atemschutzgeräte - dürfen zum Verkauf nur angeboten werden, wenn sie von einer Prüfstelle einer Baumusterprüfung und zusätzlich einer Produktionsüberwachung unterzogen werden. Deutlich wird das für den Anwender durch die Kennnummer der mit der Qualitätssicherung beauftragten zugelassenen Stelle (vierstellige Zahl).

PSa der Kategorie I und II können auch mit dem GS-Zeichen versehen sein. Die Prüfung erfolgt auf Antrag des Herstellers zusätzlich.

| Der Arbeitgeber muss nach dem Arbeitsschutzgesetz in Eigenverantwortung nicht nur die Sicherheit der Beschäftigten garantieren, sondern auch die für deren Gesundheitsschutz erforderlichen Maßnahmen treffen.

Dafür muss er die Arbeitsbedingungen in seinem Betrieb unter Arbeitsschutzgesichtspunkten beurteilen. Daraus resultierend ist die Festlegung der Schutzmaßnahmen und der erforderlichen Schutzausrüstungen erforderlich. Persönliche Schutzausrüstung heißt auch, dass diese Ausrüstung auch nur persönlich verwendet wird! Sie wird nur einem Versicherten zu dessen persönlicher Benutzung übergeben. Bei der Kaufentscheidung sollten die Versicherten beteiligt werden: durch deren Miteinbeziehung wird die Trageakzeptanz erhöht! |

Rettungswesten

Die häufigsten Unfälle in der Binnenschifffahrt sind Sturzunfälle. Jeder Sturz auf dem freien Deck oder im Gangbord birgt auch die Gefahr des Überbordgehens mit dem Risiko des Ertrinkens oder des Unterkühlungstodes.

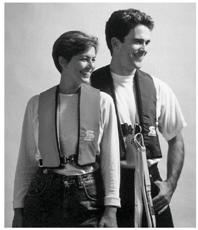

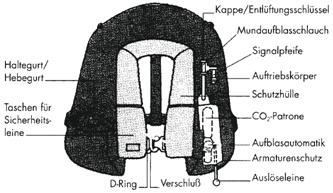

Die automatisch aufblasbare Rettungsweste gibt ein angemessenes Maß an Sicherheit, besonders wenn die Person erschöpft, verletzt oder in ihrer Bewegungsfreiheit behindert ist. Ohne jegliches Zutun des Trägers wird eine stabile Schwimmlage im Wasser sichergestellt.

Machen Sie sich mit Ihrer Rettungsweste vertraut, sodass Sie auch die Betriebsbereitschaft als Sachkundiger prüfen können.

Entsprechende Prüflisten erhalten Sie von der BG Verkehr - Referat Binnenschifffahrt.

Wie sollen die Rettungswesten getragen werden?

ASR A1.3 M15 Rettungswesten benutzen

Wann sollen Sie eine Rettungsweste benutzen?

Piktogramme auf den Rettungswesten

(die Zahl gibt den Auftrieb in N an)

|

|

|

| Leistungsstufen der Rettungswesten | ||

| Stufe 275

Diese Stufe ist vorrangig für den Hochsee-Bereich bei extremen Bedingungen und Personen mit zusätzlichen Gewichten bestimmt, die zusätzlichen Auftrieb benötigen. Diese Rettungswesten sind ebenfalls sinnvoll für Personen mit Bekleidung, in der sich Luft ansammeln kann und die die Fähigkeit der Rettungsweste zur Selbstaufrichtung beeinträchtigt. Diese Stufe stellt sicher, dass der Benutzer in sicherer Schwimmlage mit Mund und Nase aus dem Wasser herausragt. |

Stufe 150

Diese Stufe ist für die allgemeine Anwendung oder für Benutzer mit wetterfestem Ölzeug bestimmt. Eine Rettungsweste dieser Stufe dreht eine bewusstlose Person in eine sichere Schwimmlage, und es sind keine weiteren Tätigkeiten des Benutzers erforderlich, diese Schwimmlage beizuhalten. |

Stufe 100

Diese Stufe ist für Personen bestimmt, die in geschützten Gewässern auf Rettung warten müssen. Diese Auftriebsmittel sollten nicht unter schweren Bedingungen verwendet werden. |

Normenübersicht für Rettungswesten

| Auftrieb in N | frühere Norm | heutige Norm |

| 275 | DIN EN 399 | DIN EN ISO 12402 - 2 |

| 150 | DIN EN 396 | DIN EN ISO 12402 - 3 |

| 100 | DIN EN 395 | DIN EN ISO 12402 - 4 |

Warum sollen Sie eine Rettungsweste tragen?

|

|

Sachkundigenprüfung

Um Ihnen die einzelnen Prüfpunkte zu erleichtern, hat die BG Verkehr für alle gängigen Rettungswestentypen Prüflisten erarbeitet (www.bgverkehr.de).

Als Nachweis der Prüfung (erforderlich nach § 43 UVV "Wasserfahrzeuge mit Betriebserlaubnis auf Binnengewässern" (BGV D19)) ist diese Liste auszufüllen und den Borddokumenten beizufügen.

Unabhängig hiervon ist die Wartung Ihrer Rettungsweste durch den Hersteller oder durch eine autorisierte Fachwerkstatt.

Beachten Sie die Wartungstermine der Plakette.

Prüfen Sie gleich jetzt, ob die nächste Wartung fällig ist.

| Vergessen Sie aber nicht:

Die Lebensdauer der Rettungswesten ist begrenzt. Je nach Pflege können maximal zehn Jahre erreicht werden. Der Hersteller wird Sie bei der Wartung entsprechend beraten. |

Die in der Binnenschifffahrt vorwiegend verwendeten Rettungswesten für Standardeinsätze haben einen Auftrieb von 150 Newton (DIN EN ISO 12402-3). Sie sind regelmäßig, jedoch mindestens einmal jährlich auf ihren betriebssicheren Zustand von einem Sachkundigen prüfen zu lassen!

Wer ist sachkundig?

Das könnten Sie sein, wenn Sie mit der Rettungsweste vertraut sind!

Hinweis:

§ 43 Absatz 1 BGV D19 beachten!

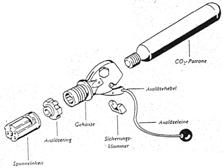

Aufblasautomatik

Bestandteile der Rettungsweste sind:

Ergänzende Hinweise:

UVV "Wasserfahrzeuge mit Betriebserlaubnis auf Binnengewässern" (BGV D19)

BG-Regel "Benutzung von persönlichen Schutzausrüstungen gegen Ertrinken" (BGR 201)

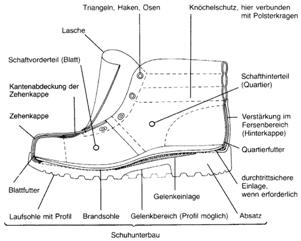

Fußschutz

Stolper-, Rutsch- und Sturzunfälle bilden bei allen meldepflichtigen Arbeitsunfällen in der Binnenschifffahrt den größten Unfallschwerpunkt.

Die geeigneten Schuhe verhindern in jedem Fall schwerwiegende Folgen; Ursachen für "Ausrutscher" können bewusst verhindert werden.

In der Binnenschifffahrt ist der Schutzschuh nach DIN EN ISO 20346 "Persönliche Schutzausrüstungen - Schutzschuhe" zu empfehlen! Schuhe dieser Art haben Zehenkappen für mittlere Belastungen, sie schützen vor mechanischen Einwirkungen und thermischen Belastungen.

Aber auch Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345 "Persönliche Schutzausrüstungen - Sicherheitsschuhe" - also mit einer stärkeren Zehenkappe - sind im Tragekomfort ausgezeichnet und im Gewicht kaum spürbar.

Für den Benutzer von Schutzschuhen sind die drei folgenden Symbole wichtig:

| Sicherheitsschuhe | nach DIN EN ISO 20345 | Kurzzeichen S |

| Schutzschuhe | nach DIN EN ISO 20346 | Kurzzeichen P |

| Berufsschuhe | nach DIN EN ISO 20347 | Kurzzeichen O |

Berufsschuhe nach DIN EN ISO 20347 "Persönliche Schutzausrüstungen - Berufsschuhe" sind für den "normalen Bordbetrieb" ungeeignet, da sie keinen Zehenschutz haben. Für die Mitarbeiter der Bordwirtschaften (Service) können aber die Schuhe beim Servieren getragen werden!

Schutzschuhe in der Binnenschifffahrt sollen folgende Eigenschaften haben:

| Der Tragekomfort ist ausschlaggebend für die Akzeptanz zur Benutzung der Schutzschuhe. Nehmen Sie nicht irgendeinen Schuh; suchen Sie sich Ihren Sicherheitsschuh aus.

Gerade in der Binnenschifffahrt ist das häufige Wechseln der Schuhe normal. Hierbei hilfreich sind die besonderen Verschlüsse; es muss nicht der Schnürsenkel sein. Der schnelle Klettverschluss und die Patentschnallen lassen sich mit einer Hand optimal lösen. |

Kennzeichnung

Für den gewerblichen Gebrauch sind Schuhe mit folgenden Angaben nach DIN EN ISO 20345, 20346 und 20347 gekennzeichnet:

Beispiele:

Als ausreichend in der Binnenschifffahrt sind Schutzschuhe mit der Kennzeichnung P 3 (100 Joule Zehenkappe). Auf schwimmenden Geräten sollten Sicherheitsschuhe (Kennzeichnung S3 bis > 200 Joule Zehenkappe) zur Anwendung kommen.

| Schutzschuh P 3 - Lederschuh |

| Firmenname: Muster; CE Germany; Prüfstellennummer |

| P 3, 43, CL, Typ C |

| DIN EN ISO 20346 |

| Herstellungsdatum 1/2010 |

| P 3 = Durchtrittsicherheit 43 = Größe CL = Kälteisolation |

Bezüglich der Kurzzeichen für die Kennzeichnung und der Zusatzanforderungen für besondere Anwendungen siehe Tabellen 6 und 9 aus der BGR 191 "Benutzung von Fuß- und Knieschutz".

Schutzschuhe

Sonderschuhe

Schuhe für lose Einlagen sind für Personen gedacht, die orthopädische Einlagen tragen.

Dieser Personenkreis kann jedoch häufig keine üblichen Sicherheits-, Schutz- oder Berufsschuhe tragen. Wenn Sie also Schuhe mit orthopädischen, individuell angepassten Einlagen tragen, dann fragen Sie gezielt nach einem Produzenten.

Niemals die Schuhe eigenmächtig ändern!

ASR A1.3 M05 Fußschutz benutzen

Ergänzende Hinweise:

§ 29ff UVV "Grundsätze der Prävention" (BGV A1)

BG-Regel "Benutzung von Fuß- und Knieschutz" (BGR 191)

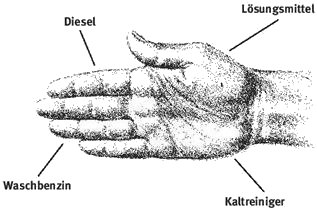

Schutzhandschuhe

Bei allen Arbeiten an Bord sind es gerade die Hände, die alles anfassen müssen, ob kalt oder warm, scharfkantig oder glatt, die Hände sind immer gefährdet. Auch der Umgang mit Trossen und Drähten birgt Gefahren, gebrochene Drähte verursachen nicht selten erhebliche Verletzungen.

Aber auch die zahlreichen chemischen Stoffe, wie Farben, Lacke und Schmierstoffe verlangen, dass unsere Hände geschützt werden - mit Schutzhandschuhen.

Ihre Handschuhe suchen Sie sich bitte tätigkeitsbezogen aus, denn für jede Arbeitsverrichtung gibt es die richtigen Handschuhe.

Handschuhe bieten Schutz vor mechanischer, thermischer und chemischer Schädigung.

Schutzhandschuhformen

|

||

| Fausthandschuh

Transport- und |

Dreifingerhandschuh

Breit- und Grobgriff |

Fünffingerhandschuh

Spitz- und Feingriff geeignet, |

Wichtig! Bei bestimmten Arbeiten ist die Verwendung von Schutzhandschuhen verboten, da sie das Verletzungsrisiko erhöhen, so z.B. wenn rotierende Maschinenteile (Bohrmaschinen) den Handschuh erfassen.

| Handschuhgröße | passend für Handgröße |

Mindestlänge |

| 6 | 6 | 220 mm |

| 7 | 7 | 230 mm |

| 8 | 8 | 240 mm |

| 9 | 9 | 250 mm |

| 10 | 10 | 260 mm |

| 11 | 11 | 270 mm |

Kennzeichnung

Angaben für den Benutzer:

ASR A1.3 M06 Handschutz benutzen

Bei Handschuhen, die zum Schutz gegen Chemikalien verwendet werden, muss der Anwender die Herstellerangaben bezüglich der zeitlich begrenzten

überprüfen. Chemikalienschutzhandschuhe, insbesondere gas- und flüssigkeitsdichte Schutzhandschuhe, bedürfen erhöhter Aufmerksamkeit wegen eventuell eingedrungener Chemikalien, die das Schutzhandschuhmaterial zerstören und die Schutzwirkung aufheben können. Erkennbar z.B. an Schuppenbildung, Aufquellung, Auflösung, Versprödung usw. |

An Schutzhandschuhen muss durch Piktogramme eine deutliche Kennzeichnung angebracht sein, um dem Anwender zu zeigen, vor welcher Einwirkung der Schutzhandschuh schützen soll.

Beispiele:

Ergänzende Hinweise:

BG-Regel "Einsatz von Schutzhandschuhen" (BGR 195)

DIN EN 420 "Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren"

Hautschutz

Hautschutz kann durch den gezielten Einsatz von Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegemitteln erreicht werden

Es gibt drei Säulen des Hautschutzes:

|

Alle drei Säulen sind von gleicher Wichtigkeit für die Verhütung von Hauterkrankungen.

Dennoch ist der Hautschutz nur eine ergänzende Schutzmaßnahme. Beim Auftragen ist darauf zu achten, dass auch der Handrücken, die Fingerzwischenräume und die Fingerendglieder richtig eingerieben werden. Die richtige Anwendung ist Bestandteil der Unterweisung.

| Wichtig!

Sind Hautgefährdungen nicht zu vermeiden, so kann der geeignete Hautschutz helfen. Lassen Sie sich deshalb vom Arzt beraten, inwieweit besondere Hautschutzmaßnamen bei Tätigkeiten an Bord sinnvoll sind. |

Ein Hautschutzplan ist nach den unternehmensspezifischen Schadstoffvarianten zu erstellen!

| Hautgefährdung | Hautschutzmittel | Hautreinigungsmittel | Hautpflegemittel | Schutzhandschuhe |

nach

|

vor

|

vor

|

nach der

|

soweit nicht generell vorgesehen, Hinweise auf speziellen Einsatzbereich |

Die drei Säulen des Hautschutzes

| 1. Spezieller Hautschutz | 2. Hautreinigung | 3. Hautpflege |

| spezielle Einwirkungen verlangen speziellen Schutz | so gründlich wie nötig, so schonend wie möglich | gibt der Haut zurück, was Arbeit und Reinigung genommen haben; verzögert frühzeitige Hautalterung. |

| Auswahl | Auswahl | Auswahl |

| bei wasserlöslichen Schadstoffen schützen Wasser-in-Oel (W/O)-Emulsionen bei wasserunlöslichen Schadstoffen schützen Oel-in-Wasser (O/W)-Emulsionen bei wechselnden Einwirkungen schützen Präparate mit breitem Wirkungsspektrum bei scharfkantigen harten Oberflächen und bei Feuchtigkeit schützen filmbildende oder gerbstoffhaltige Präparate | bei leichter Verschmutzung: waschaktive Substanzen

bei starker Verschmutzung: z.B. Handwaschpaste |

bei normal belasteter oder fettiger Haut: O/W-Emulsion

bei stark belasteter trockener Haut: W/O-Emulsion |

| Niemals verwenden! |  |

Ergänzende Hinweise:

§ 29 ff UW "Grundsätze der Prävention" (BGV A1)

Augen- und Gesichtsschutz

Unsere Augen sind im Berufsleben vor vielerlei Gefahren zu schützen, vor allem in der Binnenschifffahrt.

Gefährdungen sind nach Art der Schädigung in vier Gruppen aufgeteilt:

In vielen Fällen treten mehrere dieser Gefährdungen gleichzeitig auf. So z.B. beim Schweißen optische und thermische und mechanische Gefährdung.

| Staub + Tränenflüssigkeit = ätzende Eigenschaft |

Wenn Sie bei der nächsten Kaskobesichtigung mit dem Winkelschleifer die Außenhaut für die Prüfung vorbereiten, achten Sie auf die geeignete Schutzbrille!

Schleifscheiben von Winkelschleifern haben die Geschwindigkeit eines Formel-1 Wagens, die in ihnen steckende Energie ist doppelt bis dreifach so groß wie die einer Pistolenkugel.

| Bei allen gefährlichen Arbeiten ist die geeignete Schutzbrille zu tragen, denn das Augenlicht ist unersetzlich. |

| Geschlossene Schutzbrillen (Korbbrillen anliegend) |

Gestellbrillen (Gestellbrillen mit Seitenschutz) |

||

|

Schutz beim Schleifen |  |

Schutz bei leichten Montagearbeiten |

|

Schutz gegen Grobstaub, Splitter, Späne |  |

Schutz bei Dreh-, Fräs- und Schleifarbeiten |

|

Schutz gegen tropfende und spritzende Flüssigkeiten |  |

Schutz beim Gasschweißen, Brennschneiden, Löten |

In Abhängigkeit von der Schutzwirkung werden Sichtscheiben unterteilt in:

| Sichtscheiben ohne Filterwirkung aus

|

Sichtscheiben mit Filterwirkung aus

|

Welche Schutzwirkung eine Brille hat, erkennen Sie an der Kennzeichnung. Beachten Sie die Gebrauchsanweisung oder wenden Sie sich an den Hersteller.

Bei bestimmten Arbeiten ist es unerlässlich, das gesamte Gesicht zu schützen, so z.B. beim Umgang mit Batterien. Dann ist ein Schutzschild zu tragen

ASR A1.3 M01 - Augenschutz benutzen

Beachten Sie bei Augenverletzungen die Hinweise zur ERSTEN HILFE, wie z.B.

In jedem Fall einen Facharzt aufsuchen!

ASR A1.3 E06 - Augenspüleinrichtung

Ergänzende Hinweise:

BG-Regel "Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz" (BGR 192)

Kopfschutz

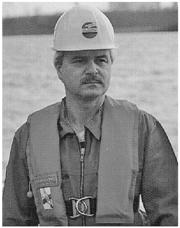

Industrieschutzhelme sollen als Kopfbedeckung den Kopf vor herabfallenden Gegenständen, pendelnden Lasten und Anstoßen an feststehende Gegenstände schützen.

Besteht nur das Risiko des Anstoßens an harten, feststehenden Gegenständen, können auch die leichteren und kleineren Industrie-Anstoßkappen nach DIN EN 812 "Industrie-Anstoßkappen" benutzt werden.

Der Schutzhelm nach DIN EN 397 "Industrieschutzhelme" besteht aus:

ASR A1.3 M02 - Schutzhelm benutzen

Helmschalenformen

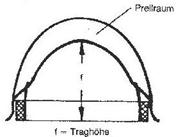

Es stehen drei Helmgrößen zur Auswahl, die u.a. durch die Traghöhen von 80, 85 und 90 mm zu unterscheiden sind. Aus diesen Größen ergeben sich die Kopfbandlängen, die Ihrem Kopfumfang entsprechen.

Bei richtiger Einstellung der Tragebänder und des Kopfbandes sitzt der Schutzhelm auch bei geneigter Kopfhaltung sicher und fest.

Beachten:

Der Prellraum ist für die Sicherheit des Trägers von entscheidender

Bedeutung; hier wird die Aufprallenergie abgefangen.

Stellen sie ihren Helm auf ihren Kopf ein - nur dann ist der Schutz garantiert

| 1. Wenn die Helmschale einem schweren Aufprall ausgesetzt war, muss der Schutzhelm ersetzt werden.

2. Zubehörteile dürfen nur mit Empfehlung des Herstellers verwendet bzw. angebracht werden. 3. Es dürfen keine Anstrichstoffe, Lösemittel, Klebemittel oder selbsthaftende Etiketten angebracht werden. |

Kennzeichnung

Der Hersteller hat am Helm durch Prägung oder eingegossene Information die Angaben

anzubringen.

Schutzhelm-Werkstoffe

Schutzhelme aus Thermoplaste sind vor übermäßiger Hitzeeinwirkung oder UV-Strahlung zu schützen. Helme aus diesem Werkstoff sind am weitesten verbreitet.

Die normale Lebensdauer beträgt vier Jahre!

Aus Duroplaste (Phenol-Textil) sind Helme mit dünnwandiger Helmschale, die eine hohe Abriebfestigkeit besitzen.

Duroplasthelme können nur durch mechanische Beschädigungen zerstört werden. Die normale Lebensdauer beträgt acht Jahre!

Polyester-Glasfaser-Helmschalen sind hitze- und wärmestrahlungsempfindlich und haben bei unbeschädigter Helmschale eine nahezu unbegrenzte Haltbarkeit. Sie können für den Träger aufgrund des Eigengewichts unangenehm sein.

Benutzungsdauer

Bei Schutzhelmen aus thermoplastischen Kunststoffen ist die Alterung nicht eindeutig erkennbar. Die Alterung ist vom Einsatz, den klimatischen Bedingungen und der Lagerung abhängig. Prüfen kann man den Helm durch einen "Knacktest"! Die Helmschale wird seitlich zusammengedrückt oder der Schirm gebogen. Wenn Knackgeräusche wahrnehmbar sind, ist der Helm gegen einen neuen Helm auszutauschen.

Schutzhelme für Kopfverletzte

|

|

|

| mit Textilbändern und gezahntem Schaumstoffstreifen | mit Schaumstoffpolstern und gezahntem Schaumstoffstreifen | mit Ledereinsatz (Zackenieder) |

Ergänzende Hinweise:

BG-Regel "Benutzung von Kopfschutz" (BGR 193)

Atemschutzgeräte

Immer dann, wenn Beschäftigte durch Einatmen von Schadstoffen oder durch Sauerstoffmangel gefährdet sind, ist Atemschutz erforderlich.

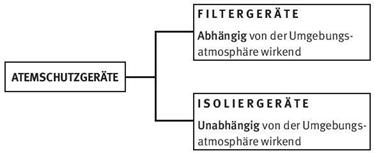

Atemschutzgeräte werden unterteilt nach ihrer Wirkungsweise in:

| Denken Sie daran! Das Einsteigen in Tanks und Wallgänge mit Filtergeräten ist grundsätzlich immer verboten! |

Die BG-Regel "Benutzung von Atemschutzgeräten" (BGR 190) verweist auf die Ausbildung der Geräteträger sowie auf Auswahl, Einsatz, Instandhaltung und Prüfung der Atemschutzgeräte.

Vor dem Benutzen der Atemschutzgeräte ist zu beachten, dass die Geräteträger eine arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung nach dem Grundsatz G 26 , Atemschutzgeräte" erhalten.

Einteilung der Atemschutzgeräte:

| DIN EN 133 | "Atemschutzgeräte - Einteilung" hier werden die Geräte eingeteilt und benannt |

| DIN EN 134 | "Atemschutzgeräte - Benennung von Einzelteilen" hier werden Einzelteile benannt |

Einteilung der von der Umgebungsatmosphäre abhängigen Atemschutzgeräte (Filtergeräte)

Einteilung der von der Umgebungsatmosphäre unabhängigen Atemschutzgeräte (Isoliergeräte)

Die Auswahl der Atemschutzgeräte richtet sich nach der Eignung des Trägers und nach folgenden Einsatzbedingungen:

| ACHTUNG! Wenn Gefahren nicht hinreichend bekannt sind, dann ist ein ISOLIERGERÄT einzusetzen! |

Gasfiltertypen und -klassen

Filtergeräte werden nach ihrem Hauptanwendungsbereich in Gasfiltertypen und nach der Größe ihres Aufnahmevermögens in Gasfilterklassen nach DIN EN 14387 "Atemschutzgeräte - Gasfilter und Kombinationsfilter - Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung" unterteilt.

| Typ | Kennfarbe | Hauptanwendungsbereich |

| A | braun | Organische Gase und Dämpfe (Siedepunkt > 65°C) |

| AX | braun | Niedrigsiedende organische Verbindungen (Siedepunkt< 65°C) |

| B | grau | Anorganische Gase und Dämpfe, z.B. Chlor, Hydrogensulfid (Schwefelwasserstoff) - nicht gegen CO |

| E | gelb | Schwefeldioxid, Hydrogenchlorid (Chlorwasserstoff) und andere saure Gase |

| K | grün | Ammoniak und organische Ammoniak-Derivate |

| CO | schwarz | Kohlenmonoxid |

| Hg | rotweiß | Quecksilber |

| NO-P3 | blauweiß | Nitrose Gase, z.B. NO, NO2, NOx |

| Reaktor | orange orangeweiß | Radioaktives Jod einschließlich radioaktivem Jodmethan |

Atemschutzgeräte sollen dem Träger "atembare" Luft zuführen, sodass damit der Schutz gegen Sauerstoffmangel und/oder schadstoffhaltige Atmosphäre garantiert ist.

Welche Gerätearten zum Einsatz kommen, ist von den Einsatzbedingungen und natürlich vom Verwendungszweck abhängig.

ASR A1.3 M04 Atemschutz benutzen

Filtergeräte dürfen nur dann benutzt werden, wenn die Umgebungsatmosphäre mindestens 17 % Sauerstoff enthält. Kann das nicht nachgewiesen werden, müssen Isoliergeräte eingesetzt werden.

Der Hersteller von Atemschutzgeräten ist verpflichtet, die EG-Baumusterprüfbescheinigung für Geräte und Filter beizubringen.

Alle Geräte müssen mit dem CE-Zeichen und der Prüfstellennummer versehen sein, z.B. 0121

0121

Ergänzende Hinweise:

UVV "Grundsätze der Prävention" (BGV A1)

BG-Regel "Benutzung von Atemschutzgeräten" (BGR 190)

"Grenzwerte in der Luft am Arbeitsplatz; Luftgrenzwerte" TRGS 900

"Explosionsschutz-Regeln (EX-RL)" (BGR 104)

Gehörschutz

An Bord von Wasserfahrzeugen sind die vielfältigsten Lärmquellen; nicht immer lassen sich aufgrund der Besonderheiten im Schiff optimale Bedingungen schaffen.

So wirkt der Schall (in dB(A)):

| 180 | Tödlicher Geräuschpegel | Schmerzbereich |

| 150 | Überschall-Verkehrsflugzeug beim Start (7 m Entfernung) | |

| 140 | Raketenstart | |

| 130 | Düsenflugzeug (100 m) | |

| Schmerzschwelle / Akuter Hörschaden | ||

| 120 | Propellerflugzeug (50 m), Signalhorn | Schädigungsbereich |

| 115 | Nadelentroster | |

| 110 | Maschinenraum im Schiff, Sägewerk, Presslufthammer, Diskothek | |

| 100 | Metallwerkhalle, ungedämpftes Motorrad | |

| 90 | schwerer LKW (80 km/h, 5 m), frisiertes Moped | |

| 80 | PKW (100 km/h, 5 m), Staubsauger, Rasenmäher, starker Straßenverkehr | Belästigungsbereich |

| 70 | PKW (50 km/h), Rufen, WC-Druckspüler, Küchenmixgerät | |

| 60 | normale Radiomusik, Unterhaltung | |

| Grenze für geistige Konzentration | ||

| 50 | laufender Wasserhahn, Schreibmaschine | Sicherer Bereich |

| 40 | leise Radiomusik, starkes Blätterrauschen, ruhige Wohnstraße | |

| 30 | Weckerticken (1 m), Flüstern | |

| Erholung, Schlaf | ||

| 20 | Taschenuhr, feiner Regen, Atemgeräusche | |

| 10 | raschelndes Blatt | |

| 0 | Hörschwelle | |

Wie entstehen Maschinengeräusche?

1. Direkt:

Erzeugung von Luftschall z.B. durch Gebläse

oder Ausblasöffnungen

2. Indirekt:

Schwingungen in Maschinenbauteilen werden als Körperschall zu Außenflächen übertragen und dort als Luftschall abgestrahlt

Gehörschutzarten

Kapselgehörschützer

Alle Gehörschützer mit Kapseln, die die beiden Ohrmuscheln umschließen, sind Kapselgehörschützer. Es sind folgende Arten zu unterscheiden:

Wegen der Möglichkeit des schnellen Auf- und Absetzens haben sich in der Binnenschifffahrt insbesondere die Kapselgehörschützer bewährt! Weitere Detailbeschreibungen siehe BG-Regel "Benutzung von Gehörschützern" (BGR 194).

Gehörschutzstöpsel

Alle Gehörschützer, die im Gehörgang oder in der Ohrmulde getragen werden, sind Gehörschutzstöpsel. Es sind folgende Arten zu unterscheiden:

| Der Tragekomfort ist entscheidend für die Bereitschaft, Gehörschutz regelmäßig in Lärmbereichen anzuwenden. Versuchen Sie einfach mehrere Varianten von Gehörschützern; finden Sie "Ihren" geeignet erscheinenden Gehörschutz. |

Hygiene und Pflege

Durch Stäube und Flüssigkeiten können Hautreizungen auftreten, deshalb Gehörschützer oder Gehörschutzstöpsel mit sauberen Händen anfassen. Dichtungskissen sind regelmäßig zu reinigen (Herstellerangaben beachten). Bei Beschädigungen jeglicher Art sind die Teile auszutauschen.

| Hören Sie auf uns, dann hören Sie länger! |

Grundsätzlich ist dem aktiven oder passiven technischen Lärmschutz der Vorrang zu geben, um eine ausreichende Lärmminderung zu erreichen.

Das Tragen von Gehörschutz ist als gleichwertige ergänzende Maßnahme entscheidend.

Die Auswahl kann entsprechend der notwendigen Schalldämmung nach der Positivliste auf der Internetseite des IFa http://www.dguv.de/ifaide/pra/softwa/psasw/index.jsp - Webcode d4785. Siehe auch Anhang 3 der BG-Regel "Benutzung von Gehörschutz" (BGR 194).

In Abhängigkeit des herrschenden Lärmpegels sollte die Schutzwirkung von Gehörschutz so stark sein, dass der am Ohr wirksame Restschallpegel zwischen 70 und 80 dB(A) liegt.

Lärm in gewissen Größen tut erst einmal nicht weh, aber im fortschreitenden Alter tut es weh, wenn die Verständigung zu Mitmenschen und zur Umwelt immer schwieriger wird.

Die Gehörgefährdung nach Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung liegt dann vor, wenn ein Beurteilungspegel von 80 dB(A) erreicht oder überschritten wird.

Das Gebot zum Tragen des Gehörschutzes ist immer zu beachten und einzuhalten.

ASR A1.3 M03 Gehörschutz benutzen

| Die arbeitsmedizinische Gehörvorsorgeuntersuchung nach dem berufsgenossenschaftlichen Grundsatz zur arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchung G 20 "Lärm" beinhaltet auch die Beratung zur Anwendung der Gehörschützer. |

Ergänzende Hinweise:

Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung

Bundes-Immissionsschutzgesetz

BG-Regel "Benutzung von Gehörschützern" (BGR 194)

Schutzkleidung

Unsere Kleidung stimmen wir mit der uns umgebenden Atmosphäre, dem Wetter und den Gefahren im Berufsleben ab; wir schützen uns mit der genormten Schutzkleidung:

Allgemein: DIN EN 340

"Schutzkleidung - Allgemeine Anforderungen"

Wetterschutzkleidung DIN EN 343

"Schutzkleidung - Schutz gegen Regen" - schützt vor Kälte, Wind und Niederschlag

Kälteschutzkleidung DIN EN 342

"Schutzkleidung - Kleidungssysteme und Kleidungsstücke zum Schutz gegen Kälte" - schützt gegen kaltes Wetter bei Temperaturen unter - 5° C

Chemikalienschutzkleidung DIN EN 464

"Schutzkleidung - Schutz gegen flüssige und gasförmige Chemikalien einschließlich Flüssigkeitsaerosole und feste Partikel"

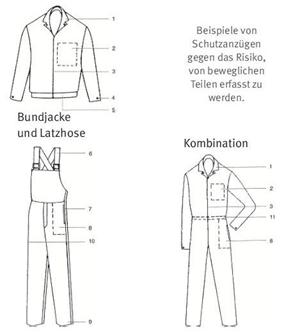

|

1= | Umlegekragen |

| 2 = | Brusttaschen, innen /aufgesetzt | |

| 3 = | Knopfleiste, verdeckt | |

| 4 = | Ärmelende, einengbar/ verschließbar | |

| 5 = | Bundabschluss | |

| 6 = | Hosenträger, verstellbar | |

| 7 = | Teilverschließung durch Druckknöpfe | |

| 8 = | Beutel-Innentasche, verschließbar | |

| 9 = | Hosenbeinende, einengbar/ verschließbar | |

| 10 = | Maßstabtasche, aufgesetzt | |

| 11= | Tailleneinengung durch Bandzug |

Wetterschutzkleidung ist in der Regel ein mehrschichtiges Laminat mit spezieller Membranwirkung. Der Wasserdampf vom Körper (Schweiß) kann nach außen dringen; aber das Wasser von außen wird abgehalten.

| Die Kennzeichnung jedes Schutzkleidungsteiles durch ein Piktogramm ist hilfreich bei der gezielten Auswahl. z.B. | Beispiel für einen Maschinenschutzanzug für Arbeiten an Bord |

|

|

Bei Nutzung der Schutzanzüge kann die Wirkung der automatisch aufblasbaren Rettungsweste aufgehoben werden! Entsprechende Rettungswesten sind nach DIN EN ISO 12402-2 (275 N Auftrieb) auszuwählen.

| Rettungsweste stets über der Kleidung tragen! |

Ergänzende Hinweise:

BG-Regel "Einsatz von Schutzkleidungen" (BGR 189)

|

ENDE |  |

(Stand: 11.08.2025)

Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement

Nutzungsgebühr: ab 105.- € netto (Grundlizenz)

(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)

Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt

? Fragen ?

Abonnentenzugang/Volltextversion