|

zurück |  |

11.3 Stapelung

Bei der Stapelung von Paletten und Stapelbehältern dürfen die zulässigen Nutzlasten, Auflasten und Stapelhöhen nicht überschritten werden. Darüber hinaus sind die Tragfähigkeiten des Fußbodens und der Stapelhilfsmittel zu beachten.

Flachpaletten sind nur stapelfähig, wenn das Ladegut stabil ist und eine waagerechte Auflagefläche besitzt (Bild 11-2).

Bild 11-2: Palettenstapel mit stabilem Ladegut (Blechtafeln)

In allen anderen Fällen sind Stapelhilfsmittel zu verwenden oder es ist in Regalen zu stapeln.

Stapel sind lotrecht zu errichten. Beträgt die Neigung mehr als 2 %, sind die Stapel in gefahrloser Weise abzubauen.

Die Stapel- und Tragfähigkeit von Lagergeräten, Stapelhilfsmitteln und Lagergut sind zu prüfen.

Beim Stapeln von Paletten und Stapelbehältern mit sehr unterschiedlichen Lasten müssen diese nach oben hin abnehmen. Die Entnahme von Lagergut unmittelbar aus Stapeln ist nur erlaubt, wenn die Lagergeräte nach der Bauart hierfür bestimmt sind.

An Stapel dürfen keine Leitern oder sonstige Gegenstände angelehnt werden, wenn hierdurch die Standsicherheit der Stapel beeinträchtigt werden kann.

Bei der Benutzung von Paletten und Stapelbehältern ist folgendes zu beachten:

Die Schlankheit von Stapeln - das Verhältnis der Höhe zur Schmalseite der Grundfläche - darf nicht größer als 6:1 sein.

Beim Zusammenwirken besonders günstiger Lagerbedingungen darf die Schlankheit größer gewählt werden, sofern die erhöhten Standsicherheitsfaktoren eingehalten sind. Dies bedarf darüber hinaus der Zustimmung des zuständigen Unfallversicherungsträgers.

Günstige Lagerbedingungen ergeben sich beim Zusammenwirken von

Stapelpaletten und Stapelbehälter dürfen nur mit geeigneten Lastaufnahmemitteln aufgenommen und gestapelt werden.

11.4 Beleuchtung

Sicheres Ein- und Ausbringen von Lasten setzt gute Sichtverhältnisse voraus. Da Lager im Allgemeinen künstlich beleuchtet werden, ist DIN EN 12464 Teil 1 "Beleuchtung von Arbeitsstätten" anzuwenden.

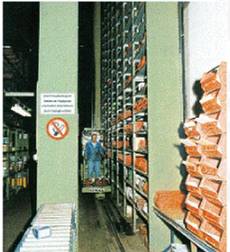

Bild 11-3 zeigt ein Beleuchtungsbeispiel für Paletten-Regallager.

Bild 11-3: Beleuchtungsbeispiel für ein Paletten-Regallager

12 Lagern von Blechen, Bandstahlringen und Coils

12.1 Bleche

Einzelbleche und Blechpakete sollten bei waagerechter Lagerung mit Freiräumen zum Anschlagen von Lastaufnahmemitteln gelagert werden. Werden schwere Blechtafeln spaltfrei aufeinander gelagert, ist mit Gefährdungen beim Hochkippen der Bleche mit angespitzten Hebestangen zu rechnen. Für diese Arbeiten ist ein besonderer Stoßkeil konstruiert worden, der ein sicheres Anheben und Festhalten von Einzelblechen zum Anschlagen von Lastaufnahmemitteln ermöglicht.

Einzelbleche, besonders Reststücke, werden häufig stehend gelagert und an Wände oder Lagergestelle angelehnt (Bild 12-1). Diese Art der Lagerung ist platzsparend und erleichtert das Herausnehmen einzelner Bleche. Vor dem Herausnehmen einzelner Bleche ist es oft erforderlich, den Reststapel aufzurichten und festzuhalten, damit das Blech entnommen werden kann. Geraten die aufgerichteten Bleche in eine Schräglage, können sie mit Muskelkraft oft nicht mehr gehalten werden.

Bild 12-1: Sicherung hochkant gelagerter Bleche

Scheitert der Versuch, umkippende Einzelbleche oder Blechstapel festzuhalten, weil die Haltekräfte nicht richtig eingeschätzt wurden, können sich schwere Unfälle ereignen.

Zum Lagern von Blechen und Blechpaketen sind besondere Lagersysteme entwickelt worden, die in Verbindung mit geeigneten Transport- und Lastaufnahmemitteln ein wirtschaftliches und auch sicheres Lagern und Entnehmen von Blechen gewährleisten .

12.2 Coils

Coils werden mit waagerechter Achse gelagert und können sich besonders bei Mehrfachlagerung übereinander durch Massenkräfte ungewollt und unkontrolliert in Bewegung setzen.

Werden beim Stapeln zusätzlich noch dynamische Kräfte aufgebracht und Coils mit unterschiedlichen Durchmessern gelagert, können die horizontal wirkenden Kräfte das Coilgewicht um ein Vielfaches übersteigen.

Da die Coillagerung in Verbindung mit einer automatischen Blechbearbeitung immer häufiger in den Betrieben anzutreffen ist, sollten einige Grundsätze für eine sichere Coillagerung genannt werden.

Bild 12-2: Coillagerung

12.3 Ringe

Bandstahlringe werden mit horizontaler oder vertikaler Achse gelagert. Das Unfallgeschehen zeigt, dass die Kippgefahr von schmalen Ringen mit größeren Durchmessern bei der Handhabung und beim Transport unterschätzt wird. Für die Lagerung und den Transport von Bandstahlringen sind geeignete Lager- und Stapelgestelle konstruiert worden, die eine Sicherheit gegen Wegrollen und Umfallen bieten.

Bei der Lagerung mit horizontaler Achse sollten schmale Bandstahlringe zu Bundeinheiten zusammengebunden werden. Vor dem Lösen der Packbänder zur Entnahme einzelner Ringe ist es erforderlich, diese gegen Umkippen zu sichern.

Beim Lagern von Bandstahlringen mit senkrechter Achsrichtung ist darauf zu achten, dass Stapel ohne Schieflage errichtet werden und die Stapelhöhe das Vierfache der kleinsten Abmessung der Palettenauflage oder des Abstandes der Kanthölzer am Boden nicht übersteigt.

13 Lagerung von Langgut

Stangen und Rohre können senkrecht oder waagerecht gelagert werden (Bild 13-1). Bei der senkrechten Lagerung, die weniger Platz benötigt, ist dafür zu sorgen, dass die Stangen und Rohre nicht seitwärts oder nach vorne umkippen können. Seitliches Wegkippen kann durch Anbringen von Begrenzungsbolzen erreicht werden. Durch das Vorhängen einer Kette lässt sich das Umkippen nach vorn vermeiden.

Langgut wird häufig zwischen Rungen gelagert. Bei höherer Lagerung müssen Leitern oder andere Aufstiege benutzt werden, um Anschlagmittel für den Krantransport zu befestigen. Besonders bei eingefetteten Stangen, Rohren und Profilen ist mit Rutschgefahren und Absturz zu rechnen, wenn das Lagergut betreten wird.

Zur Vermeidung dieser Gefährdung sollten feste Aufstiege und Laufstege zwischen den Lagerabschnitten vorgesehen werden oder Magnete als Anschlagmittel eingesetzt werden.

Langgut lässt sich sicher in Lagergestellen transportieren, stapeln und gegen Wegrollen und Herabfallen sichern. Diese Gestelle lassen auch eine Lagerung in besonderen Langgut-Lagersystemen zu.

Bild 13-1: Gestapelte Stangen und Rohre gegen Wegrollen und Herabfallen gesichert

14 Regale

Zu den Lagereinrichtungen zählen Regale, die heute in fast jedem Betrieb anzutreffen sind. Die Bauteile eines Regals werden in der Regel serienmäßig hergestellt. In einen vormontierten Stützrahmen werden Längstraversen eingehängt und mit einem Sicherungsstift gegen Ausheben gesichert. Als zusätzliche Auflagen können Fachböden, Quertraversen oder Tiefenauflagen eingesetzt werden.

Regale in moderner Ausführung lassen sich mit wenig Aufwand montieren und an das Lagergut anpassen.

14.1 Palettenregale

Stand- und Tragsicherheit müssen den betrieblichen Beanspruchungen genügen und nachgewiesen sein.

Dabei ist u.a. zu beachten:

Zur Erreichung der notwendigen Standsicherheit kann es erforderlich sein, Regale miteinander oder mit geeigneten Bauwerksteilen zu verbinden (Bild 14-1).

Für Regale muss eine Aufbau- und Betriebsanleitung vorliegen, die Hinweise für Aufstellung, Betrieb und notwendige Sicherheitsmaßnahmen enthält. Diese Anleitung liefert der Hersteller bei vorgefertigten Regalen und Regalsystemen. Baut ein Betreiber Regale selbst, hat er den Nachweis über die Stand- und Tragsicherheit zu erbringen und die erforderliche Aufbau- und Betriebsanleitung zu erstellen oder erstellen zu lassen.

Werden Doppelregale von nicht zwangsgesteuerten Fördermitteln be- und entladen, sind Durchschiebesicherungen einzubauen oder es ist ein Sicherheitsabstand von mindestens 100 mm zwischen den einander zugewandten Rückseiten der Ladeeinheiten einzuhalten.

Werden Regale mit Flurförderzeugen - ausgenommen spurgebundenen - bedient, ist es erforderlich, die Eckbereiche mit einem Anfahrschutz zu sichern. Der Anfahrschutz von mindestens 0,3 m Höhe darf nicht mit dem Regal verbunden sein und ist schwarz-gelb zu kennzeichnen.

Regale müssen eine Kennzeichnung haben, wenn die Last, die in ein Fach eingebracht werden kann, mehr als 200 kg oder die Summe der Fachlasten in einem Feld mehr als 1000 kg beträgt.

Deutlich erkennbar sind anzugeben:

Die Fachlast ist die Summe der Lasten, die von einer Regalseite aus in ein Fach eingebracht werden kann. Ein Fach in einem Palettenregal wird an den Seiten durch die Stützrahmen begrenzt, oben und unten von den Tragbalken.

Regale müssen mit Sicherheitseinrichtungen versehen sein, die ein Herabfallen von Lagergut an den Seiten verhindern, die nicht für die Be- und Entladung vorgesehen sind. An der Rückseite kann es z.B. erforderlich sein, ein Schutzgitter über die gesamte Länge und Höhe anzubringen, wenn kleinere Teile eingelagert werden. Bei Palettenlagerung müssen die Sicherungen gegen herabfallende Ladeeinheiten auch an den obersten Ablagen mindestens noch 0,5 m hoch sein.

Bild 14-1: Palettenregal aus Metall

14.2 Kragarmregale

Stangenmaterial, Bleche, Coils und andere Lagergüter werden häufig in Kragarmregalen gelagert. Diese müssen so beschaffen sein, dass die Kragarme nicht über die äußeren Abstützpunkte des Fußsockels hinausragen, es sei denn, die Standsicherheit ist, z.B. durch Verankerung der Ständer an geeigneten Bauwerksteilen, gewährleistet. Das freie Ende der Kragarme ist bei der Lagerung von Rund- und Stangenmaterial mit einer Sicherung gegen ein Herausfallen des Lagergutes zu versehen.

14.3 Durchlaufregale

Durchlaufregale sind mit Rollenbahnen ausgerüstet, auf denen eingelagerte Paletten durch ein Gefälle von der Einlagerung zur Entnahmestelle durchlaufen. Lagergut, das zuerst eingelagert wird, verlässt auch zuerst wieder das Lager. Dabei ist sicherzustellen, dass die Paletten an der Entnahmestelle nicht herausfallen können.

Während des Durchlaufs können sich Gefahrstellen zwischen dem durchlaufenden Lagergut und Regalteilen ergeben. Schutzgitter verhindern ein Erreichen der Gefahrstellen von Verkehrswegen aus.

Verklemmen oder verkanten sich Paletten während des Durchlaufs, muss die Störung gefahrlos beseitigt werden können. Bei höher gelegenen Rollenbahnen kann es daher erforderlich sein, eine Laufbühne neben der Durchlaufgasse anzuordnen. Eine Sicherung von Quetschstellen zwischen Lagergut und Regalteilen ist im Bereich der Laufstege allerdings nicht erforderlich und wäre bei der Störungsbeseitigung hinderlich.

14.4 Verfahrbare Regale

Regaleinheiten werden beweglich gebaut, um Lagerplatz zu gewinnen. Dadurch ist für die gesamte Anlage nur ein Verkehrsweg erforderlich. Einer Gefährdung des Personals beim Verfahren der Einheiten ist deshalb vorzubeugen (Bild 14-2).

Sofern das Verfahren mit Muskelkraft erfolgt, sind keine weiteren Sicherheitseinrichtungen vorgeschrieben, weil die Gefahrenbereiche überschaubar und die Kräfte begrenzt sind.

Anders bei kraftbetätigten Anlagen mit Nutzlastaufnahmen von 5000 kg und mehr pro Einheit. Hier müssen technische Sicherheitseinrichtungen mit Schaltleisten oder Lichtschranken eingebaut sein, um zu verhindern, dass Menschen gequetscht werden. Die Schaltleiste oder der Lichtstrahl der Sicherheitseinrichtung muss über die ganze Breite der verfahrbaren Einheit wirksam sein. Wird sie berührt, muss die Regaleinheit nach längstens 0,1m zum Stillstand kommen. Das Wiedereinschalten darf erst nach Betätigen eines zentral gelegenen Schalters erfolgen können.

Bild 14-2: Verfahrbare Regaleinheit

14.5 Regale mit kraftbetriebenen Inneneinrichtungen

Kraftbetriebene Inneneinrichtungen, hauptsächlich in Form vertikal verfahrbarer Fächer, Mulden oder Aufhängevorrichtungen, bieten eine bequeme Be- und Entlademöglichkeit.

Die Quetschstellen beim Hineingreifen in den Umlaufbereich werden auch hier mit Lichtschranken, Schaltleisten oder -leinen gesichert.

Bei älteren Anlagen (vor dem 01.10.1988 errichtet) kann ein ungewollter Vor- oder Rücklauf durch ungünstige Lastverteilung eintreten, weil Sicherheitseinrichtungen für diese schwerkraftbedingten Bewegungen nicht vorhanden sind.

Dem Benutzer der Anlage muss die Gefahr bewusst gemacht werden, weil nur durch gleichmäßiges Verteilen der Last auf den vorderen und hinteren Teil des umlaufenden Stranges Rücklauf vermieden werden kann.

14.6 Mehrgeschossige Regaleinrichtungen

Für mehrgeschossige Anlagen (Bild 14-3) sind als Bühnenlasten - sofern keine höheren Werte vom Betreiber festgelegt werden - mindestens anzunehmen

Die Eigengewichte der zur Regalbedienung unter Umständen notwendigen Flurförderzeuge sind bei den Lastannahmen in Ansatz zu bringen.

An den Be- und Entladestellen von Regalbühnen sind aufklappbare oder verschiebbare Geländer zulässig. Die Geländer dürfen sich nicht nach außen öffnen lassen und müssen mit Sicherungen gegen unbeabsichtigtes Öffnen versehen sein. Nur an eingezogenen Abstellplätzen von Bühnen darf eine Absturzsicherung durch Ketten erfolgen, sofern der Abstellplatz eine Tiefe von mindestens 0,8 m hat. An Be- und Entladestellen können als Absturzsicherung auch moderne Schleusensysteme eingebaut werden.

Nicht geschlossene Bühnenböden, wie Gitterroste oder Lochbleche, müssen so ausgeführt sein, dass eine Gefährdung darunter befindlicher Personen durch herabfallende Gegenstände vermieden ist. Werden am Bühnenrand Güter gelagert, die durch oder über das Geländer herabfallen können, müssen zusätzlich Wände oder Zäune errichtet werden.

Bild 14-3: Mehrgeschossige Regalanlage mit Absturzsicherung

15 Hochregal- und Schmalganglager

Zur Beschickung und Entnahme von Lagergut aus Regalen werden insbesondere Gabelstapler, Schubmaststapler, Regalstapler und Kommissionierstapler bis zu einer Hubhöhe von 12 m verwendet. Eine noch günstigere Ausnutzung vorgegebener Grundflächen bieten auf Schienen laufende Regalbediengeräte (Bild 15-1), mit denen bis zu 50 m hohe Hochregallager bedient werden können.

Bild 15-1: Regalbediengerät

Bei Regalstaplern handelt es sich um Flurförderzeuge, die auch außerhalb von Regalgassen verwendet werden können. Zwischen den Regalen sind sie häufig zwangsgeführt. Regalbediengeräte, die auf Schienen laufen, verlassen die Regalgassen außer zum Umsetzen nicht.

Gemeinsam ist beiden Fördermitteln ein Hubmast, an dem das Lastaufnahmemittel bzw. der Bedienungsstand in einer Führung auf- und abwärts bewegt werden kann.

Die Ein- und Auslagerung kann von mitfahrenden Bedienpersonen oder fahrerlos automatisch erfolgen.

Fahrer von Regalstaplern, Kommissionierstaplern oder Regalbediengeräten und Personen, die sich im Lager aufhalten, sind besonders folgenden Gefährdungen ausgesetzt:

Die Geräte müssen deshalb so gebaut und betrieben werden, dass mitfahrende Personen gegen Absturz und Quetschen gesichert sind. Der Durchgangsverkehr von Personen sowie das unbefugte Betreten der Regalgänge und des Umsetzerbereiches ist zu verhindern. Letzteres geschieht in der Regel durch bauliche Maßnahmen, insbesondere Absperrungen.

Wenn es aus betrieblichen Gründen nicht möglich ist, Personen durch bauliche Maßnahmen daran zu hindern, Regalgassen zu betreten oder müssen sich Personen zum Einlagern und Entnehmen von Lagergut dort aufhalten, sind beim Einsatz von leitliniengeführten Regalflurförderzeugen die besonderen Bestimmungen für den Betrieb von Flurförderzeugen in Schmalgängen der Unfallverhütungsvorschrift "Flurförderzeuge" (BGV D27) einzuhalten.

16 Betrieb von Lagern allgemein

Es empfiehlt sich, den Lagerbetrieb in einer Betriebsanweisung zu regeln. Darin ist auch darauf hinzuweisen, welche Lagerung unzulässig ist.

Das Lagern von Gegenständen ist unzulässig

Darüber hinaus dürfen Druckgase und brennbare Flüssigkeiten nicht gelagert werden

Bestimmte Stoffe, wie z.B. Sauerstoff und brennbare Materialien, dürfen nicht zusammen gelagert werden.

Für brennbare Flüssigkeiten gibt es Mengenbegrenzungen mit gestaffelten Sicherheitsanforderungen. Gefahrstoffe, die mit den Buchstaben C, Xn oder Xi bezeichnet sind, müssen so gelagert werden, dass sie Betriebsfremden nicht zugänglich sind. Stoffe mit den Buchstaben T+ oder T sind wegen ihrer Giftigkeit unter Verschluss aufzubewahren, sie dürfen nur für befähigte Personen (ehemals Sachkundige) zugänglich sein.

Die Betriebsanweisung sollte auch die Beauftragung von Personen für bestimmte Lagertätigkeiten enthalten.

Das Lagerpersonal ist durch regelmäßige Unterweisungen auf die Gefährdungen und die Schutzmaßnahmen aufmerksam zu machen.

17 Persönliche Schutzausrüstung

Persönliche Schutzausrüstungen als Körperschutzmittel sind immer dann einzusetzen, wenn durch technische und/oder organisatorische Schutzmaßnahmen Verletzungs- und Gesundheitsgefahren nicht oder nicht völlig beseitigt werden können. Persönliche Schutzausrüstungen sind daher kein Ersatz für mögliche technische und organisatorische Schutzmaßnahmen. Erst wenn festgestellt wird, dass z.B. Geräte, Handwerkzeuge oder Transportgüter "nicht mehr sicherer gemacht" werden können, sind zum Schutz von Personen Körperschutzmittel - wie beispielsweise Schutzhandschuhe, Schutzhelme und Schutzschuhe - einzusetzen.

Bei der Auswahl geeigneter Schutzausrüstungen sind die Gefährdungen am Arbeitsplatz zu berücksichtigen, da es eine universell einsetzbare Schutzausrüstung gegen alle möglichen Gefahren nicht gibt.

Für Arbeiten, bei denen die Möglichkeit körperschädigender Einflüsse nicht auf andere Weise beseitigt werden kann, muss der Unternehmer geeignete persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung stellen und in ordnungsgemäßem Zustand halten. Die Beschäftigten sind zum Tragen der persönlichen Schutzausrüstung verpflichtet.

Die persönliche Schutzausrüstung muss der Verordnung über das Inverkehrbringen von Persönlichen Schutzausrüstungen ( 8. Verordnung zum Gerätesicherheitsgesetz) und einschlägigen Normen entsprechen.

17.1 Sicherheitsschuhe

Wenn mit Fußverletzungen durch Stoßen, Einklemmen, umfallende, herabfallende oder abrollende Gegenstände, durch Hineintreten in spitze oder scharfe Gegenstände oder durch heiße Stoffe, heiße oder ätzende Flüssigkeiten zu rechnen ist, ist der vom Betrieb zur Verfügung gestellte Fußschutz zu tragen.

Beim Transportieren von Lasten ist mit einer Verletzung durch eine der aufgezählten Gefahren immer zu rechnen - also trägt der Transportfachmann geeigneten Fußschutz.

Gummi- oder Kunststoffstiefel sollten aus hygienischen Gründen nur in den Arbeitsbereichen getragen werden, in denen Nässe oder ätzende Flüssigkeiten dies erfordern.

Wenn mit dem Hineintreten in scharfkantige oder spitze Gegenstände, z.B. Nägel, zu rechnen ist, muss eine flexible Stahlsohle, die das Durchtreten verhindert, eingearbeitet sein (Bild 17-1). Schuhe mit speziellen Sohlen für hohes Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich, z.B. mit Luftkammersohlen oder angeschäumten Polyurethansohlen, vermindern außerdem die Gefahr von Fersenbeinbrüchen beim Herabspringen.

Bild 17-1: Innerer Aufbau eines Sicherheitsschuhs mit durchtrittsicherer Sohle und Isolierung gegen Hitze und Kälte

Da Stolpern, Ausrutschen und Ausgleiten sehr häufige Unfallursachen sind, sollten entsprechend dem Arbeitsbereich Sicherheitsschuhe mit rutschhemmenden Laufsohlen beschafft und getragen werden.

Schuhe für den gewerblichen Gebrauch sind nach DIN EN 345 bis 347 zu kennzeichnen. Die Kennzeichnung muss enthalten:

Weitere Angaben und Erläuterungen über Gefährdungsermittlung, Bewertung, Auswahl, Benutzung, Unterweisung und ordnungsgemäßen Zustand sind in den BG-Regeln "Benutzung von Fuß- und Beinschutz" (BGR 191) enthalten.

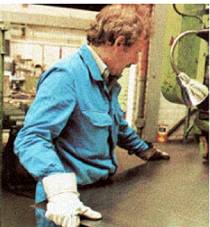

17.2 Schutzhandschuhe

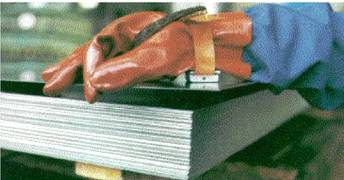

Die am meisten gefährdeten Körperteile des Transportarbeiters sind die Hände, und an den Händen Zeigefinger, Daumen und Mittelfinger. Etwa vierzig Prozent aller Arbeitsunfälle haben Handverletzungen zur Folge. Durch das Tragen von geeigneten Schutzhandschuhen bei Transportarbeiten lassen sich viele Verletzungen vermeiden (Bild 17-2).

Bild 17-2: Schutzhandschuhe aus Kunststoff, mit Stahldrahteinlage und Erdstahlgeflecht

Handschutzmaßnahmen sollen die Hände schützen vor Verletzungen durch

Art und Größe der Beanspruchungen müssen Material und Widerstandsfähigkeit der Handschuhe bestimmen. Form und Materialdicke werden vom Arbeitsprozess bestimmt, z.B.

Bild 17-3: Beim Hantieren mit scharfkantigen Werkstücken - immer Schutzhandschuhe tragen

Hier einige Tips zur Auswahl der Schutzhandschuhe:

Bild 17-4: Kunststoffbeschichteter Schutzhandschuh und Handmagnet im Einsatz

Die Verwendung von Asbesthandschuhen ist nicht zulässig.

Ausführliche Angaben zu Schutzhandschuhen, z.B. zur Gefährdungsermittlung, Bewertung und Auswahl, Benutzung, Betriebsanweisung und Unterweisung, sind in den BG-Regeln "Einsatz von Schutzhandschuhen" (BGR 195) enthalten.

17.3 Industrieschutzhelme

In allen Arbeitsbereichen, in denen bei Transportarbeiten durch Anstoßen mit dem Kopf, durch pendelnde, herabfallende, umfallende oder wegfliegende Gegenstände Kopfverletzungen verursacht werden können, sind stets Industrieschutzhelme zu tragen. In vielen Bereichen unserer Betriebe, insbesondere bei Transport-, Lade- und Stapelarbeiten, wird trotz aller Bemühungen um technische und organisatorische Schutzmaßnahmen die Möglichkeit von Kopfverletzungen bestehen bleiben. Für diese Einsatzbereiche sind jeweils geeignete Industrieschutzhelme in genügender Anzahl und in einwandfreiem Zustand zur Verfügung zu stellen und zu benutzen.

Damit Industrieschutzhelme einen wirkungsvollen Kopfschutz bieten, müssen sie die Grundanforderungen an folgende Schutzfunktionen erfüllen:

Moderne Industrieschutzhelme sind gekennzeichnet durch eingeprägte oder eingegossene Informationen über:

Weitere Erläuterungen sind in der BG-Regel "Benutzung von Kopfschutz" (BGR 193) enthalten.

Moderne Industrieschutzhelme sind leicht und trotzdem stabiler als eine Schädeldecke. Auch kleine und verhältnismäßig leichte Gegenstände können schon schwere Schädelverletzungen zur Folge haben. Außerdem ist es hygienischer einen Schutzhelm zu tragen, als mit Hut, Mütze oder ohne Kopfbedeckung zu arbeiten.

17.4 Schutzkleidung

Schutzkleidung ist eine persönliche Schutzausrüstung, die den Rumpf, die Arme und die Beine vor schädigenden Einwirkungen bei der Arbeit schützen soll.

Auch Transportarbeiter haben Schutzkleidung zu tragen, wenn sie in Betriebsbereichen tätig sind, in denen sie Risiken ausgesetzt sind (Bild 17-5).

Bild 17-5: Beim Umgang mit ätzenden Stoffen muss "kompletter" Körperschutz getragen werden

In der BG-Regel "Einsatz von Schutzkleidung" (BGR 189) sind Informationen über Auswahl und Benutzung enthalten. Hier sind unter anderem aufgeführt:

Schutzkleidung muss mindestens mit folgenden Angaben deutlich erkennbar und dauerhaft gekennzeichnet sein:

Schutzkleidung kann selbstverständlich nur "schützen", wenn sie entsprechend der Betriebsanweisung beschafft, in ordnungsgemäßem Zustand gehalten und auch getragen wird.

18 Erste Hilfe

Die erste Hilfsmaßnahme am Unfallort - erste Hilfe - ist oftmals entscheidend für den späteren Heilverlauf einer Verletzung oder gar für die Rettung eines Mitarbeiters. Deshalb sind auch in Transport-Betrieben gut ausgebildete Ersthelfer unentbehrlich, die schnell und richtig helfen können.

Die Erste Hilfe durch Laien oder auch durch Ersthelfer kann nie eine ärztliche Hilfe ersetzen, sondern nur ein Notbehelf bis zum Eingreifen des Arztes sein! Sie soll dem Verletzten durch einfache Maßnahmen schnell, sicher und schonend helfen, ihn vor weiterem Schaden bewahren, eine Verschlimmerung seines Zustandes verhindern und ihn - wenn erforderlich - für eine Überführung ins Krankenhaus transportfähig machen.

Die Unfallverhütungsvorschrift "Grundsätze der Prävention" (BGV A1) verlangt für jeden Betrieb bis zu 20 Versicherten mindestens einen von einer anerkannten Stelle ausgebildeten Ersthelfer. Die Unterweisung "Sofortmaßnahmen am Unfallort" nach § 8a Straßenverkehrszulassungsordnung ( StVZO)" reicht nicht aus.

In größeren Betrieben mit mehr als 20 Versicherten muss mindestens jeder Zehnte ein ausgebildeter Ersthelfer sein. Eine Wiederholung bzw. Vertiefung der bisherigen Ausbildung ist nach drei Jahren erforderlich.

Auch ein guter Ersthelfer kann nur wirksam arbeiten, wenn er für die unterschiedlichen Verletzungsfälle geeignetes Verbandmaterial in ausreichender Menge zur Verfügung hat. Rechtzeitiges Erneuern bzw. Ergänzen ist erforderlich. Die Aufbewahrung muss so erfolgen, dass das Verbandzeug gegen schädigende Einflüsse geschützt und im Bedarfsfall erreichbar ist.

In jedem Betrieb muss mindestens ein großer Verbandkasten (DIN 13169 "Erste-Hilfe-Material; Verbandkasten E") sowie eine Anleitung zur ersten Hilfe vorhanden sein.

Auch kleine Wunden müssen beachtet werden. Auf keinen Fall darf eine Wunde ausgewaschen werden. Lediglich bei einer umschriebenen Verbrennung an den Gliedmaßen kann dieser Gliedmaßenteil mit kaltem Wasser "behandelt" werden.

Abschließend die Brandwunde wie auch alle anderen Brandverletzungen und offenen Wunden nur mit keimfreiem Verbandstoff bedecken. Andere Hilfsmaßnahmen sind nicht zulässig! Isolierband darf nie als Pflasterverband dienen.

19 Vorschriften und Regeln

19.1 Unfallverhütungsvorschriften

19.2 BG-Regeln, BG-Informationen und sonstige Schriften

|

ENDE |  |

(Stand: 29.11.2018)

Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement

Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)

(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)

Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt

? Fragen ?

Abonnentenzugang/Volltextversion