|

zurück |  |

Bild 4-6: Transportfahrwerke

Es ist jedoch darauf zu achten, dass die Wälzwagen unter der Last nicht verrutschen und infolge dessen die Last umkippt. Zweckmäßiger ist es deshalb, wenn die Wälzwagen miteinander verbunden sind und die Zugkraft an den Wälzwagen angreift (Transportfahrwerke).

Auch durch Befestigen der Wälzwagen an der Last oder von seitlichen Stützen an dem Transportgut kann ein Umstürzen auf einfache Weise verhindert werden.

Besonders bei kopflastigen Maschinen ist darauf zu achten, dass die Last nicht umkippt. Ein glatter oder verölter Maschinenboden oder Unebenheiten im Boden können zu einem Verschieben der Fahrwerksteile führen und erhöhen damit die Kippgefahr.

5 Handbetriebene Transportmittel

Neben den einfachen Hilfsmitteln werden in den Betrieben handbetriebene Transportmittel eingesetzt.

Auswahl und Einsatz richten sich nach

Zu den handbetriebenen Transportmitteln können auch die bereits erwähnten Transportfahrwerke gerechnet werden.

Weitere handbetriebene Transportmittel, die insbesondere zur Überbrückung größerer Entfernungen beim Transport dienen, sind unter anderem:

Die Stechkarre, bekannter unter der Bezeichnung " Sackkarre" (Bild 5-1), wird zum Transport von Einzelteilen oder Behältern, wie Säcken oder Kästen häufig benutzt.

Bild 5-1: Sackkarre

Sie werden auch in Sonderbauform hergestellt, z.B.

Bild 5-2: Eine Sonderbauform der Stechkarre ist die Flaschenkarre

Wenn der Schwerpunkt der Last auf einer Stechkarre genau über der Achse liegt, ist die Haltekraft an den Griffen am geringsten. Das "Halten des Schwerpunktes über der Achse" ist um so schwieriger, je höher der Schwerpunkt liegt.

Der Könner belädt seine Stechkarre daher so, dass der Lastschwerpunkt

Die Gefahr von Handverletzungen wird durch Handschutzbügel vermieden (Bild 5-3).

Bild 5-3: Handschutzbügel

Die Schiebkarre, auch Schubkarre genannt und nach DIN 4902 als Kastenkarre bezeichnet, verliert beim innerbetrieblichen Transport an Bedeutung, da es bessere und sicherere Transportmittel gibt.

Für Sonderaufgaben wird sie jedoch wegen ihrer universellen Einsatzmöglichkeit für Stück- und Schüttgüter sowie bedingt auch für Flüssigkeiten fast in jedem Betrieb bereitgehalten.

Beim Beladen von Schiebkarren ist zu beachten:

Auch bei der Schiebkarre werden Sonderbauformen, zum Teil auch mit zwei Rädern, z.B. Plattenkarren, Muldenkarren, Tonnenkarren oder Kippkarren von den Herstellern angeboten.

Roller sind Handfahrzeuge, deren "Fahrwerk" aus drei oder mehr Rollen besteht. Durch zu hohes oder außermittiges Beladen verlieren Roller leicht ihre Kippstabilität und kippen um, ganz besonders, wenn Lenkrollen vorhanden sind.

Die Rollpritsche (Bild 5-4) ist eine Sonderform des Rollers. Bei ihr sind auf einer Seite die Rollen durch Stützen ersetzt.

Bild 5-4: Rollpritsche und Heberoller mit Aushebesicherung

Abgestellt ist ihre Standfestigkeit sehr gut. Sie ist dann auch gegen Wegrollen, beispielsweise während des Beladens, gesichert. Zum Verfahren der Rollpritsche muss die Seite mit den Stützen angehoben werden. Das geschieht üblicherweise mit einem Heberoller.

Zu beachten ist, dass insbesondere während des Absetzens ein Wechsel der Kraftrichtung an der "Deichsel" eintritt: Zuerst wird angehoben, aber nach Überschreitung des Totpunktes muss gegengehalten und langsam bis zum Aufsetzen der Pritsche nachgegeben werden.

Während des Fahrens muss die Verbindung zwischen Rollpritsche und Heberoller gegen Ausheben gesichert sein.

Wagen können mit unterschiedlichen Aufbauten versehen sein. Sie werden danach auch bezeichnet, z.B. als Plattformwagen, Hordenwagen, Kastenwagen, Tischwagen, Muldenwagen oder Hubwagen.

Auf einige wichtige Punkte wird hingewiesen:

Handhubwagen und Handgabelhubwagen werden zum Transportieren von Paletten eingesetzt, wenn ein kraftbetriebener Stapler zu schwer oder sein Einsatz unwirtschaftlich ist oder wenn für seinen Einsatz kein ausreichender Platz vorhanden ist.

Insbesondere ist darauf zu achten, dass Hochhubwagen nur gefahren werden, wenn die Last so tief wie möglich - etwa 5 bis 10 cm zwischen Unterkante der Last und dem Boden - geführt wird.

Je höher der Schwerpunkt des Systems Hubwagen und der Last liegt,

Die Bilder 5-5 und 5-6 zeigen, dass durch den Einsatz von Hubwagen beim Transport von Hand das Arbeitsverfahren sicherer und leichter gestaltet werden kann.

Bild 5-5: Transport von Hand

Bild 5-6: Transport mit dem Hubwagen

Bei Winden muss die Kurbel durch Sicherheitssperrklinken und bei hydraulischen Hebern (Bild 5-7) der Hebel durch Rückschlagventil gegen Zurückschlagen gesichert sein.

Bild 5-7: Hydraulisch betätigter Handgabelhubwagen mit Bremseinrichtung

Wenn jedoch in das Pumpengehäuse der Hydraulik Luft eingedrungen ist, kann der Hebel stark federn und Verletzungen verursachen. In solchen Fällen ist deshalb schnellstens eine Entlüftung durch eine befähigte Person durchführen zu lassen.

Zur Vermeidung von Unfällen sind Winden und hydraulische Heber regelmäßig auf zuverlässige Funktion der Sperrklinken und Rückschlagventile zu prüfen. Dabei ist bei Sperrklinken besonders auf Verschleiß und bei hydraulischen Bauteilen auf Dichtheit und ausreichenden Ölstand zu achten.

6 Mitgänger-Flurförderzeuge

Für viele Transport- und Lageraufgaben sind Mitgänger-Flurförderzeuge (Bild 6-1 und Bild 6-2) die wirtschaftlichste Lösung.

Eine besondere Ausbildung, wie sie für das Steuern von Gabelstaplern mit Fahrersitz gefordert wird, kann beim Betrieb dieser Geräte entfallen.

Eine gründliche Einweisung und Unterweisung ist allerdings erforderlich.

Müssen beim Transport längere Strecken zurückgelegt werden, kann sich der Einsatz eines Mitgänger-Flurförderzeugs mit zusätzlicher Fahrerstandplattform lohnen. Im Mitgängerbetrieb werden Plattform und Flankenschutz in die Kontur des Flurförderzeugs eingeklappt.

Bild 6-1: Mitgänger-Flurförderzeug mit sicherheitstechnisch und ergonomisch günstig gestaltetem Steuerungshandgriff

Bild 6-2: Mitgänger-Flurförderzeug

Flurförderzeuge mit dieser Kombination dürfen nur von Fahrern gesteuert werden, die wie Gabelstaplerfahrer

Mitgänger-Flurförderzeuge werden über eine Steuereinrichtung im Deichselkopf gesteuert. Aus dem Unfallgeschehen ist bekannt, dass Mitgänger das Gerät in die eigenen Füße steuern. Besonders häufig treten dabei Fersenverletzungen auf.

Antriebsräder und Stützräder müssen daher im Rahmen des Flurförderzeugs angeordnet oder durch Fußabweiser gesichert sein. Diese Fußabweiser lassen sich auch bei älteren Geräten nachrüsten. Bei der Festlegung des Abstandes zum Boden wird davon ausgegangen, dass der Mitgänger Schutzschuhe trägt. Die Handhabung des Geräts sollte geübt werden, damit der Mitgänger eine sichere Position beim Fahren in Deichselrichtung einnimmt.

Deichseln der Mitgänger-Flurförderzeuge müssen eine ausreichende Länge haben und so gebaut sein, dass der Mitgänger bei Fahrt in Deichselrichtung nicht zwischen einem Hindernis und dem Deichselkopf eingeklemmt werden kann. Im Deichselkopf befindet sich daher ein Nottaster, der beim Auftreffen auf den Körper die Fahrbewegung abschaltet oder auf die entgegengesetzte Fahrtrichtung o umschaltet.

Mitgänger-Flurförderzeuge können auch mit einem Hubgerüst wie ein Gabelstapler zum Ein- und Auslagern oder zum Stapeln benutzt werden. Mitgänger-Flurförderzeuge verfügen allerdings nicht über ein Fahrerschutzdach. Bei angehobener Last ist daher ein sorgfältiges Steuern erforderlich.

Außerdem sollten die Mitgänger beachten, dass die schmalen Geräte nur eine geringe Standsicherheit besitzen.

Zum Ein- und Auslagern in größeren Höhen ist daher ein ebener Boden erforderlich.

Die Breite der Last sollte der Breite des Geräts angepasst sein. Es sollten nur Normpaletten angehoben werden.

Auch bei Mitgänger-Flurförderzeugen muss darauf geachtet werden, dass vor dem Verlassen der Schlüssel als Sicherung gegen unbefugtes Benutzen abgezogen werden muss.

7 Verkehrswege

Auf innerbetrieblichen Verkehrswegen besteht erhöhtes Unfallrisiko durch das unmittelbare Nebeneinander von Fußgängern und Fahrzeugen (Bild 7-1).

In jedem Betrieb sind daher bei der Planung und Einrichtung von Verkehrs- und Transportwegen folgende Bedingungen und Voraussetzungen für einen sicheren Transport zu erfüllen:

Bild 7-1: Gute Kennzeichnung und Gestaltung von Wegen sind Voraussetzungen für den sicheren innerbetrieblichen Transport und Verkehr

7.1 Breite und Übersicht

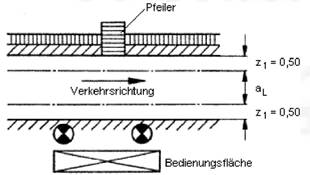

Die Breite der Wege für den Fahrverkehr richtet sich nach der größten Breite der verwendeten Transportmittel oder des transportierten Ladegutes. Bis zu einer Geschwindigkeit von 20 km/h müssen die Wege so breit sein, dass auf beiden Seiten ein Sicherheitsabstand Z1 von mindestens 0,5 m vorhanden ist (Bild 7-2).

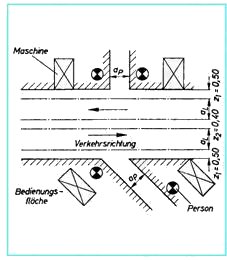

Bei Gegenverkehr muss zusätzlich zwischen den Transportfahrzeugen einschließlich Ladegut ein Begegnungszuschlag von Z2 = 0,4 m bleiben. Höhere Geschwindigkeiten der Fahrzeuge erfordern entsprechend größere Werte für Z1 und Z2 (Bild 7-3).

Bild 7-2: Die Mindestbreite der Verkehrswege für Lastbewegungen richtet sich nach der Breite des Transportmittels bzw. des Ladegutes aL. Dazu wird der Zuschlag Z1 gerechnet

Bild 7-3: Bei Gegenverkehr auf dem Verkehrsweg ist außer aL und Z1 noch der Abstand Z2zu berücksichtigen

Werden die Fahrwege auch zum Gehverkehr benutzt, sind die Randzuschläge Z1 auf 0,75 m zu erhöhen.

Bei geringer Benutzung der Wege können die Begegnungs- und Randzuschläge bis auf 1,10 m herabgesetzt werden (2Z1 + Z2 = 1,10 m).

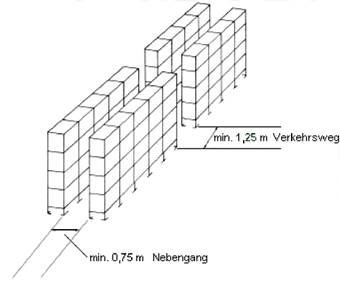

Wegbreiten für den Handtransport werden im Bild 7-4 gezeigt.

Bild 7-4: Wegbreiten für den Handtransport

Entsprechend den unterschiedlichen Betriebsbedingungen kann auch bei Gegenverkehr der Verkehrsweg bei genügend Ausweichstellen einspurig geführt werden; dies gilt sinngemäß auch für Tore und Durchfahrten.

Diese Breiten sind bis 0,2 m oberhalb der Fahrzeuge und des Ladegutes, mindestens aber bis zu einer Höhe von 2 m über dem Boden einzuhalten.

Nur gute Übersichtlichkeit ermöglicht das Sehen und Gesehenwerden. Darauf ist bereits bei der Planung und Errichtung von Verkehrswegen zu achten.

Um an unübersichtlichen Stellen, z.B. Ausgängen, Treppenzu- und -abgängen, Türen oder Durchgängen, ein rechtzeitiges Erkennen zu ermöglichen, muss der Querverkehr in einem Abstand von mindestens 1 m an solchen Gefahrenstellen vorbeigeführt werden. Andernfalls sind Umgehungsschranken oder ähnliche Einrichtungen anzubringen (Bild 7-5).

Bild 7-5: Abschrankung zum Verkehrsbereich

7.2 Beleuchtung

Eine gute Beleuchtung ist nicht nur durch ausreichende Beleuchtungsstärke zu erreichen (Bild 7-6)

Sie muss auch blendungsfrei sein, sowie harmonische Helligkeitsverteilung und ausreichende Schattigkeit haben.

Bild 7-6: Gute Beleuchtung ermöglicht einwandfreies Sehen und Gesehenwerden

Die Auslegung von Beleuchtungsanlagen richtet sich nach der BG-Regel "Arbeitsplätze mit künstlicher Beleuchtung und für Sicherheitsleitsysteme" (BGR 131). Weitere Angaben für gute Beleuchtung sind enthalten in DIN 5034 "Innenraumbeleuchtung mit Tageslicht" und DIN EN 12464 Teil 1 "Beleuchtung von Arbeitsstätten".

7.3 Beschilderung und Kennzeichnung

Die Beschilderung von Verkehrs- und Transportwegen sollte nach dem Motto "soviel wie nötig", aber "so wenig wie möglich" vorgenommen werden.

Sinnvoll ist es, allgemein bekannte Zeichen, z.B. die der Straßenverkehrsordnung, unter Berücksichtigung der Unfallverhütungsvorschrift "Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz" (BGV A8) zu verwenden.

Eine deutliche Kennzeichnung ist dann gegeben, wenn Abgrenzung, Nutzungsart und ggf. Bewegungsrichtung zweifelsfrei erkennbar sind.

7.4 Tragfähigkeit

Auf Wegen und Lagerflächen müssen der Boden selbst und sein Belag

Abdeckungen von Gruben, Kanälen und Schächten sind gegen Verrutschen zu sichern. Sie dürfen keine Stolperstellen bilden.

Die zulässige Belastung der Lagerflächen, unter denen sich andere Räume befinden, muss z.B. an den Zugängen deutlich erkennbar angegeben sein.

Diese Belastung darf nicht überschritten werden.

Dabei ist zu beachten, dass an den Füßen von Transport- und Lagergestellen hohe Punktbelastungen auftreten.

7.5 Trittsicherheit

Als trittsicher kann ein Boden dann bezeichnet werden, wenn man darauf weder ausgleitet noch rutscht.

Die Beschaffenheit richtet sich nach den jeweiligen betrieblichen Verhältnissen. Wenn mit öligen Verschmutzungen oder Nässe auf Wegen zu rechnen ist, muss die Oberfläche auch bei diesen betrieblichen Verhältnissen noch rutsch- und gleithemmend wirken.

In der Winterzeit ist auf Verkehrswegen im Freien das Räumen von Schnee und das Abstumpfen bei Glätte so vorzubereiten und zu organisieren, dass rechtzeitig - also vor Beginn der Arbeitszeit - geräumt und gestreut ist.

7.6 Instandhaltung

Fußböden sind einem ständigen Verschleiß unterworfen. Schäden, Unebenheiten, Schlaglöcher und andere Stolperstellen sind sofort zu melden. Verbogene oder verschobene Abdeckungen sind unverzüglich in Ordnung zu bringen.

Niemand darf sich darauf verlassen, dass andere die Gefahrenstellen erkennen und beseitigen. Vergossene Flüssigkeiten oder andere Stoffe, die den Boden schlüpfrig machen - wie Öl, Fett - sind sofort vom Boden zu entfernen und die Stellen abzustumpfen (Bild 7-7).

Bild 7-7: Ausgelaufene Öl- und Schmierstoffe lassen sich durch Aufsaugmittel schnell und wirksam entfernen

Zum Säubern dürfen niemals leicht brennbare Flüssigkeiten verwendet werden.

Wenn Abdeckungen von Gruben oder Schächten in Verkehrswegen vorübergehend entfernt werden müssen, z.B. bei Instandhaltungsarbeiten, sind die entstehenden Öffnungen gegen Hineinstürzen von Personen zu sichern (Bild 7-8).

Bild 7-8: Bei Wartungs- und Reparaturarbeiten sind Öffnungen gegen Hineinstürzen von Personen zu sichern

Das kann z.B. durch allseitige Absperrung und auffällige sowie in genügendem Abstand aufgestellte Warnschilder erfolgen.

Auf im Verkehrsbereich unmittelbar hinter Gebäudeecken liegende Arbeitsplätze müssen die Fahrer von Fahrzeugen vor dem Einbiegen einen Warnhinweis erhalten.

8 Be- und Entladen von Fahrzeugen

Beim Be- und Entladen von Fahrzeugen und Wechselaufbauten ereigneten sich Unfälle, weil die Fahrzeuge nicht gegen Wegrollen und Anhänger oder Wechselaufbauten nicht gegen Kippen gesichert waren.

Die Fahrer von Fahrzeugen sind verpflichtet, die Feststellbremse anzuziehen und Unterlegkeile vor die nicht gelenkten Räder zu legen, bevor die Ladefläche mit Flurförderzeugen befahren wird. Zusätzlich müssen sich die Fahrer von Flurförderzeugen oder Aufsicht Führende vor der Durchführung von Be- und Entladearbeiten mit dem Fahrer des Fahrzeugs verständigen, um zu verhindern, dass mit dem Fahrzeug während des Be- oder Entladens Bewegungen durchgeführt werden. Auf die vorherige Verständigung kann verzichtet werden, wenn selbsttätig wirkende Einrichtungen vorhanden sind, die das Fahrzeug am Wegrollen hindern, oder besondere Signaleinrichtungen den Arbeitsablauf regeln.

Beim Be- und Entladen von Wechselaufbauten ist darauf zu achten, dass,

Beim Be- und Entladen von Sattelanhängern kann es erforderlich sein, zusätzliche Stützeinrichtungen anzubringen.

Bei Anhängern mit Drehschemellenkung besteht bei stark eingeschlagener Vorderachse Kippgefahr. Diese Anhänger sind besonders häufig noch beim innerbetrieblichen Transport anzutreffen. Das Beladen ist daher von der nicht gelenkten Achse aus zu beginnen, während mit dem Entladen über der Lenkachse begonnen werden muss.

8.1 Laderampen

Laderampen sind hochgelegene Transportflächen, von denen aus Fahrzeuge unmittelbar be- oder entladen werden. Sie müssen mindestens 0,8 m breit sein. Um sicher auf Laderampen aufsteigen oder von ihnen herabsteigen zu können, ist wenigstens ein Abgang vorzusehen. Bei mehr als 20 m Länge ist an jedem Ende ein Abgang erforderlich. Abgänge sind als Treppen oder als geneigte, sicher begeh- oder befahrbare Flächen auszuführen.

Treppenöffnungen, die nicht am Ende einer Rampe liegen, sind so zu sichern, dass Personen nicht abstürzen und Fahrzeuge nicht in die Treppenöffnung abkippen können.

Rampen, auch Laderampen von mehr als 1 m Höhe, müssen zum Schutz gegen Abstürzen von Personen und gegen Herabfallen von Gegenständen ein Geländer haben. Von dieser Forderung befreit sind nur solche Stellen der Laderampe, die Be- und Entladestellen sind. Wenn Be- und Entladestellen nicht ständig benutzt werden, sind Klapp- oder Einsteckgeländer zu verwenden. Bereiche einer Laderampe, die nicht als Be- und Entladestellen benutzt werden, sind durch feste Geländer - 1 m hoch mit Knieleiste und Fußleiste - zu sichern.

Laderampen, die ohne Schutzabstand neben Gleisen liegen, mehr als 0,80 m über Schienenoberkante hoch oder länger als 10 m sind, müssen so ausgeführt sein, dass Personen im Gefahrfall unter der Rampe Schutz finden können. Diese Forderung kann dadurch erfüllt werden, dass die Rampen mindestens 0,7 m überkragen und der Hohlraum darunter mindestens 0,7 m hoch ist. Diese überkragenden Laderampen können durch Pfeiler abgestützt sein. Sie müssen der Belastung beispielsweise aus Gabelstapler und Last gewachsen sein.

Laderampen dienen der Verladung von Gütern, nicht der Lagerung. Sie sind stets freizuhalten (Bild 8-1).

Bild 8-1: Befahrbare Laderampe

8.2 Ladebrücken

Ladebrücken werden beim Be- und k Entladen von Fahrzeugen an Rampen benötigt, um den Abstand zwischen Rampe und Fahrzeug zu überbrücken.

Die Nutzbreite von Ladebrücken und fahrbaren Rampen muss mindestens 1,25 m betragen. Sie darf jedoch bis auf 1 m verringert werden, wenn bestehende bauliche Einrichtungen dies zwingend erfordern. Werden Ladebrücken und fahrbare Rampen mit handbetätigten Transportmitteln befahren, die eine Spurbreite von mehr als 0,75 m haben, so muss die nutzbare Breite mindestens die Spurweite des Transportmittels plus einem Sicherheitszuschlag von 0,50 m betragen. Beim Befahren mit einem kraftbetriebenen Transportmittel, das eine Spurbreite von mehr als 0,55 m hat, muss die nutzbare Breite mindestens die Spurweite plus Sicherheitszuschlag von 0,70 m betragen.

Große Bedeutung kommt den zulässigen Neigungen zu. Die Ladebrücken und fahrbaren Rampen müssen das sichere Begehen, das kontrollierte Führen und das Abbremsen handbetätigter Transportmittel gewährleisten und die Wirksamkeit der Fahrbremse und Feststellbremse sicherstellen. Die zulässige Neigung bestimmt die Länge der Ladebrücken und der fahrbaren Rampen und hat damit wesentlichen Einfluss auf das Gewicht und die Handhabbarkeit. In Betriebsstellung soll die Neigung der Ladebrücke 12 % (ca. 7°) nicht überschreiten. Ladestege und Ladeschienen sollen nicht steiler als 30 % (ca. 17°) sein. Die Trittsicherheit muss durch eine rutschhemmende Ausführung gewährleistet sein, die auch Nässe, Schmutz usw. berücksichtigt.

Ladebrücken und fahrbare Rampen müssen so befestigt und unterstützt sein, dass sie beim Begehen und Befahren nicht abrutschen, kippen, schwanken oder wegrollen können. Es wird empfohlen, als Sicherung gegen Abrutschen solche Einrichtungen zu verwenden, die selbsttätig die Schutzstellung einnehmen. Einrichtungen dieser Art sind z.B. Leisten mit beweglichem Bolzen, welche die Ladebrücke selbsttätig gegen Verschieben zur Laderampe sichern.

In Verkehrsflächen eingebaute handbetätigte Ladebrücken müssen, sofern sie nicht auf dem Fahrzeug aufliegen oder sich in der Ruhestellung befinden, selbsttätig in die untere Betriebsstellung oder in eine näher liegende, tragfähig abgestützte Stellung absinken. Damit sollen nicht tragfähige Schwebestellungen der Ladebrücken verhindert werden. Schwebestellungen können zum Stürzen von Personen oder zum Abstürzen von Flurförderzeugen führen.

In der unteren Betriebsstellung muss die am Ladebrückenrahmen angebrachte gelbschwarze Sicherheitskennzeichnung als Warnmarkierung deutlich zu erkennen sein. Nicht nur die selbständige Rückkehrbewegung, sondern alle ungewollten Bewegungen von Ladebrücken während des Ladevorganges müssen verhindert sein. Ungewollte Bewegungen können z.B. das Hochfedern der Ladebrücken, von Fahrzeugladeflächen oder das Einklappen von Klapplippen sein.

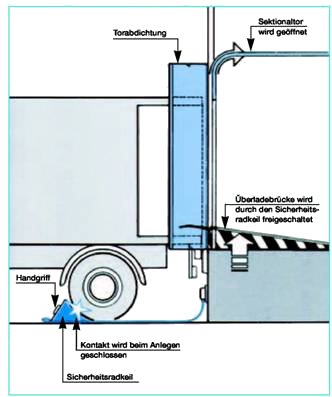

Hubbewegungen der Ladebrücke werden erst durch das Vorlegen eines Sicherheitsradkeiles am Fahrzeug ermöglicht (Bild 8-2).

Bild 8-2: Beispiel einer Überladebrücke mit Sicherung durch Radkeil

Während des Be- und Entladevorganges entstehen betriebsbedingt Höhenunterschiede zwischen Ladebrücken und den angrenzenden Verkehrsflächen. Die Höhenunterschiede können zum Stolpern und Stürzen von Personen sowie zum Umkippen von Transportgeräten führen.

Deshalb müssen Ladebrücken nach Gebrauch unverzüglich in die Ruhestellung gebracht werden. Bei kraftbetriebenen Ladebrücken erfolgt die Rückkehr in die Ruhestellung selbsttätig.

9 Rangieren und Kuppeln von Fahrzeugen

Jedes Jahr werden viele schwere und tödliche Unfälle beim Rangieren und Kuppeln von Fahrzeugen verursacht.

von Fahrzeugen ist gefährlich.

Bild 9-1: Festlegen des Fahrzeuges mit Unterlegkeilen am Rad

Um dies zu vermeiden, sind folgende Regeln einzuhalten:

Bild 9-2: Einweiser beim Rückwärtsfahren

Bild 9-3: Handsignale für Einweiser von Fahrzeugen (siehe auch DIN 33409)

| 1 Handsignale für allgemeine Hinweise | ||

|

|

|

| Achtung Arm gestreckt mit nach vorn gekehrter Handfläche hochhalten |

Halt Beide Arme seitwärts waagerecht ausstrecken |

Halt! Gefahr Beide Arme seitwärts waagerecht ausstrecken und abwechselnd anwinkeln und strecken |

| 2 Handsignale für Fahrbewegungen | ||

|

|

|

| Abfahren Arm hochgestreckt mit nach vorn gekehrter Handfläche hin- und her bewegen |

Herkommen Mit beiden Armen mit zum Körper gerichteten Handflächen heranwinken |

Entfernen Mit beiden Armen mit vom Körper weggerichteten Handflächen wegwinken |

|

|

|

| Rechts fahren Linken Arm anwinkeln und seitlich hin- und herbewegen |

Links fahren Rechten Arm anwinkeln und seitlich hin- und herbewegen |

Angabe eines Abstandes Beide Handflächen parallel dem Abstand entsprechend halten |

10 Lagern und Stapeln

In der Lagerhaltung hat es in den letzten Jahren beachtliche Veränderungen gegeben. Neben der bekannten Lagerung am Boden und in Regalen sind moderne Lagersysteme entwickelt worden, bei denen die Lagereinrichtung und die Fördermittel aufeinander abgestimmt sind.

Dem Menschen sind durch seine Belastbarkeit und seine Reichweite bei Lagerarbeiten enge Grenzen gesetzt. In jedem Lager sind daher Fördermittel zur Verbesserung des Lagerbetriebs anzutreffen. Diese Fördermittel dienen dazu, Lagergut auch an hochgelegene Lagerplätze zu befördern oder in Verbindung mit einem hebbaren Fahrerplatz auch Kommissionierarbeiten durchführen zu können. Auch in der Lagerhaltung hat die Automatisierung Einzug gehalten. In Verbindung mit einer Datenverarbeitung ist es heute möglich, Lagergut mit Fördersystemen aus Regalen automatisch herauszufördern und das Entnehmen von Teilen in ergonomisch günstigere Positionen außerhalb des Lagers vorzunehmen.

In Verbindung mit einer ausgereiften Sicherheitstechnik und einer ergonomischen Gestaltung von Bedienungs- und Arbeitsplätzen können Gefährdungen und Belastungen gering gehalten werden.

Bild 10-1: Merkkarte aus dem Schwerpunktprogramm der Vereinigung der Metall-Berufsgenossenschaften

|

|

11 Bodenlagerung

11.1 Grundlagen

In der Produktion, aber auch in Materiallagern und im Versand, werden Güter auf dem Boden gelagert und gestapelt.

Lager und Stapel müssen so errichtet werden, dass die Belastung sicher aufgenommen werden kann.

Die zulässige Belastung von tragenden Bauteilen je Flächeneinheit ist deutlich erkennbar und dauerhaft anzugeben.

Lager und Stapel sind so zu errichten, zu erhalten und abzutragen oder abzubauen, dass Personen durch herabfallende, umfallende oder wegrollende Gegenstände oder durch ausfließende Stoffe nicht gefährdet werden.

Die Standsicherheit muss auch bei Neigung der Grundfläche, bei Wind oder ähnlichen Einflüssen gewährleistet bleiben. Weiterhin ist darauf zu achten, dass die zulässige Stapelhöhe nicht überschritten wird.

Die Sicherung der Lager und Stapel kann z.B. durch pyramidenförmigen Aufbau, Aufsetzen im Verband oder Einhaltung des natürlichen Böschungswinkels, Zwischenlagen, Keile oder andere geeignete Maßnahmen erreicht werden.

Lager und Stapel dürfen nur so errichtet werden, dass Personen nicht durch zu geringen Abstand der Lager und Stapel untereinander oder die Nähe des gelagerten oder gestapelten Gutes zu Anlagen oder durch technische Arbeitsmittel gefährdet werden.

Gegenüber bewegten Teilen der Umgebung, wie ortsfesten oder spurgebundenen Hebezeugen oder Fördermitteln, muss nach allen Seiten ein Sicherheitsabstand von mindestens 0,5 m eingehalten werden; es sei denn, dass dies konstruktiv nicht möglich ist und die Sicherheit auf andere Weise gewährleistet wird.

Lager und Stapel müssen gegen äußere Einwirkungen so geschützt werden, dass gefährliche chemische oder physikalische Veränderungen des gelagerten oder gestapelten Gutes nicht eintreten und Verpackungen in ihrer Haltbarkeit nicht angegriffen werden.

11.2 Lagergeräte

Zu den Lagergeräten zählen Paletten, Hilfsmittel zum Stapeln von Paletten und Stapelbehälter. Flachpaletten können aus Holz, Stahl, Kunststoff oder Aluminium bestehen. Bei Stapelbehältern handelt es sich um Gitterboxpaletten (Bild 11-1), Stapelwannen und -kästen.

Lagergeräte ermöglichen den Transport mit Stapelgeräten und stellen die Lagereinheit dar. Es ist rationell, die , Anzahl, typen und Größen von Lagergeräten gering zu halten. Lagergeräte werden stark beansprucht und müssen deswegen regelmäßig überwacht werden. Beschädigte Geräte sind der Benutzung zu entziehen.

Der internationale Eisenbahnverband hat für Flachpaletten und Gitterboxpaletten Kriterien zusammengestellt, mit denen die Gebrauchsfähigkeit beurteilt werden kann.

An Lagergeräten müssen folgende Angaben deutlich erkennbar und dauerhaft angebracht sein:

Bei Flachpaletten aus Holz (DIN 15146) kann die Angabe der Tragfähigkeit entfallen, wenn eine Mindesttragfähigkeit von 1000 kg sichergestellt ist.

Bild 11-1: Gitterboxpalette gemäß DIN 15155

Bei Stapelbehältern müssen die zulässige Nutzlast und die zulässige Auflast voneinander getrennt ausgewiesen werden, z.B.: XYZ / 1 t / 4,4 t / 93.

Es bedeuten:

| XYZ | Hersteller, Einführer oder Betreiber, |

| 1 t = | zulässige Nutzlast je Stapeleinheit, |

| 4,4 t = | zulässige Auflast, |

| 93 = | Baujahr 1993. |

Werden nicht gekennzeichnete Paletten im Betrieb angetroffen, sind diese vor einer Wiederverwendung aufgrund einer Belastungsprobe zu kennzeichnen oder der Benutzung zu entziehen.

|

weiter . |  |

(Stand: 16.06.2018)

Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement

Nutzungsgebühr: ab 105.- € netto

(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)

Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt

? Fragen ?

Abonnentenzugang/Volltextversion