Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte die

Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte dieEinstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an. Regelwerk; BGI / DGUV-I

Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte die Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte dieEinstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an. Regelwerk; BGI / DGUV-I |

|

BGI 582 / DGUV Information 208-006 - Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Transport- und Lagerarbeiten

Berufsgenossenschaftliche Informationen für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (BGI)

(bisherige ZH 1/185)

- Peter Frener -

(Ausgabe 2003; 2007; 2008aufgehoben)

03/2018 BGHM: zurückgezogen

redak. Hinweis:

vgl. ArbStättV 2004, Anhang Nr. 1.8 Verkehrswege

Vorwort

Nach der Unfallstatistik der Berufsgenossenschaften ereignen sich beim innerbetrieblichen Transport noch immer weit mehr Unfälle als bei anderen Tätigkeiten in der gewerblichen Wirtschaft. Etwa ein Drittel aller Arbeitsunfälle und fast die Hälfte aller tödlich verlaufenden Arbeitsunfälle entfallen auf diese Tätigkeitsgruppe.

Zur Verbesserung der Arbeitssicherheit beim Transport sollte daher in jedem Einzelfall geprüft werden, ob ein Transportvorgang überhaupt notwendig ist oder durch technische oder organisatorische Veränderungen vermieden werden kann. Denn der sicherste und auch wirtschaftlichste Transport ist immer noch der, der nicht stattfindet.

In den letzten Jahren hat es an Konzepten zur Verringerung und Ordnung des Materialflusses in den Betrieben nicht gefehlt. Eine Umsetzung dieser Konzepte ist aber nur in größeren Betrieben festzustellen.

Der Einsatz von Fördermitteln hat dazu geführt, dass die körperlichen Belastungen beim Transport abgenommen haben. Der Handtransport hat aber nach wie vor einen wichtigen Anteil am innerbetrieblichen Transport.

Der Einsatz moderner Fördermittel, die besonders für den Lagerbetrieb entwickelt worden sind, hat dazu geführt, dass im Lagerwesen ein beachtlicher Wandel vollzogen worden ist. Regalbediengeräte und Regalstapler ermöglichen es, das Lagergut in großen Höhen ein- und auszulagern. Zahlreiche Lagersysteme arbeiten rechnerunterstützt teil- oder vollautomatisch. Die Systeme sind mit einer ausgereiften Sicherheitstechnik versehen.

Die moderne Lagertechnik kann aber nicht in allen Betrieben und Betriebsbereichen eingesetzt werden. Die Lagerhaltung ist daher noch immer in einem beachtlichen Umfang am Unfallgeschehen beteiligt.

Diese BG-Information soll die Gefährdungen und Belastungen beim Transport und beim Lagern nennen und zur Vermeidung von Unfällen und Gesundheitsschäden beitragen.

Es ist nicht vorgesehen, den Bereich Transport und Lagerung umfassend abzuhandeln. Schon an dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass für den Transport mit Gabelstaplern und mit Kranen zusätzliche BG-Informationen erstellt worden sind.

1 Gefährdungen beim Transportieren und beim Lagern

Jeder Unternehmer ist nach dem Arbeitsschutzgesetz verpflichtet, in seinem Betrieb die Arbeitsbedingungen unter Arbeitsschutzgesichtspunkten zu beurteilen und eine Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz anzustreben.

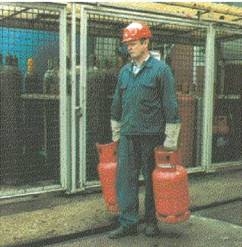

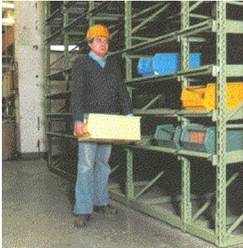

Eine Beurteilung der Arbeitsbedingungen ist nur möglich, wenn eine gezielte und systematische Ermittlung und Beurteilung der für die Beschäftigten bestehenden Gefährdungen und Belastungen vorgenommen wird (Bilder 1-1 bis 1-3).

Bild 1-1: Verschiedene Transporttätigkeiten

Bild 1-2: Absetzen "über Eck" vermeidet Fingerverletzungen

Bild 1-3: Beim Rollen von Fässern nicht an die Fassränder greifen

Erkenntnisse aus dem Unfallgeschehen und aus der Untersuchung von Berufskrankheiten ergeben besonders für den Transport, aber auch für das Lagern, eine Vielzahl von Gefährdungen.

In den Tabellen der Bilder 1-4 bis 1-6 sind Gefährdungen und Sicherheitsmaßnahmen beim Transport und Lagern zusammengestellt.

Bild 1-4: Gefährdungen und Sicherheitsmaßnahmen beim Handtransport

| Gefährdungen | Sicherheitsmaßnahmen |

| Anfassen |

|

| Hochheben aus gebückter Stellung |

|

| Herausrutschen |

|

| Nachrutschen oder Kippen |

|

| Einklemmen, Quetschen beim Untergreifen |

|

| Nachgebende oder unebene Absetzflächen |

|

| Umkippen |

|

Bild 1-5: Gefährdungen und Sicherheitsmaßnahmen beim Einsatz handbetriebener Transportgeräte

| Gefährdungen | Sicherheitsmaßnahmen |

| Benutzen ungeeigneter Transportgeräte |

|

| Benutzen fehlerhafter Transportgeräte |

|

| falsches Beladen von Wagen und Karren |

|

| Anstoßen, Umstoßen, Gestoßen werden |

|

| Unebenheiten des Bodens |

|

| Hindernisse auf dem Boden |

|

| Herabfallen ungesicherter Lasten |

|

| zu hohe Geschwindigkeit, z.B. in Kurven |

|

| Überladen |

|

Bild 1-6: Gefährdungen und Sicherheitsmaßnahmen beim Lagern und Stapeln

| Gefährdungen | Sicherheitsmaßnahmen |

| Umkippen von Stapeln |

|

| Herabfallen von Lagergut |

|

| Umfallen von Lagergut |

|

| Wegrollen von Lagergut |

|

| Austreten von Flüssigkeiten |

|

2 Der Mensch als Transportmittel

Trotz weitgehender Mechanisierung sind Transportarbeiten von Hand noch an vielen Arbeitsplätzen erforderlich. Hebe- und Transportarbeiten werden als Nebenarbeit oft kaum beachtet.

Diese Tätigkeiten führen jedoch häufig zu starken Belastungen der Muskelgruppen in den Armen und am Rumpf und zeitweise zu sehr hohen Druck- und Biegebelastungen der Wirbelsäule.

Sie lösen Schädigungen des Stütz- und Bewegungsapparates aus, wie durch die große Anzahl der Rückenbeschwerden und -erkrankungen bei Berufsgruppen wie Transportarbeitern und Gleisarbeitern bestätigt wird.

Die Wirbelsäule des Menschen befähigt ihn, sich aufrecht zu bewegen. Sie stützt den Rumpf und den Kopf. Zum Heben und Tragen schwerer Lasten ist der Mensch wegen des Aufbaues der Wirbelsäule jedoch nur bedingt geeignet.

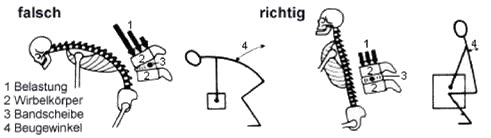

Wie Bild 2-1 zeigt, werden beim Heben mit gebeugtem Rücken die knorpeligen Bandscheiben keilartig verformt und an den Kanten überlastet, was zu Rückenleiden führen kann. Je stärker der Oberkörper nach vorn geneigt wird, um so größer ist die Belastung der Rückenmuskeln und der Bandscheiben. Mit vorgeneigtem Rumpf besteht schon bei leichten Lasten die Gefahr einer Überbelastung.

Beim Heben mit flachem Rücken neigt sich der Rumpf im Hüftgelenk; die Bandscheiben werden nicht verformt, sie werden gleichmäßig und nur gering belastet. Mit aufgerichtetem Oberkörper können schwere Lasten gefahrlos gehoben werden.

Bild 2-1: Falsches und richtiges Heben

2.1 Körperliche Belastungen

Beim Transport von Hand und bei den dadurch entstehenden starken Belastungen zahlreicher Muskelgruppen, insbesondere der oberen und unteren Gliedmaßen, ist eine erhöhte Durchblutung des Muskelgewebes erforderlich, um die Sauerstoff- und Nährstoffzufuhr sowie den Abtransport der Stoffwechselprodukte zu sichern. Wenn das nicht geschieht, treten sehr schnell Ermüdungserscheinungen auf. Ermüdung bewirkt auch ein erhöhtes Unfallrisiko.

Elastische Zwischenglieder zwischen den Wirbelknochen - die Bandscheiben - ermöglichen die Kraftübertragung, die Beweglichkeit und die Elastizität der Wirbelsäule. Die Bandscheiben bestehen aus Faserknorpelringen, die einen gallertartigen Kern umfassen.

Die Bandscheiben verlieren mit zunehmendem Alter an Elastizität: Der Faserring wird dann oft auch schon ohne besondere Belastung überdehnt, oder er reißt ein, sodass der Kern der Bandscheibe sich vorwölbt. Die Folgen dieser Veränderungen sind Schmerzen und Verkrampfungen der benachbarten Muskeln sowie Bewegungseinschränkungen. Vor allem sind die Hals- und Lendenwirbel von diesen Veränderungen betroffen, die als "steifer Hals" oder "Hexenschuss" bekannt sind.

Wenn der Kern völlig durch den Faserring hindurchtritt, spricht man von einem "Bandscheibenvorfall" (Bild 2-2). Der "vorgefallene" Kern drückt auf die in seinem Bereich abgehenden Nervenwurzeln und verursacht meist sehr schmerzhafte Störungen und teilweise oder gänzliche Lähmungen der von diesen Nerven versorgten Muskelpartien.

Bild 2-2: Gesunde und geschädigte Bandscheibe (Bandscheibenvorfall)

Die gleichen Störungen können bei Überbeanspruchung auftreten.

Das äußert sich in Lähmungserscheinungen. Durch rechtzeitige Operation können diese Auswirkungen vermieden werden.

Für das Heben mit stark vorgeneigtem Oberkörper ist die Wirbelsäule des Menschen ungeeignet, weil die Hebelarme - die Dornfortsätze - nur sehr kurz sind. Bei Tieren, die sich auf allen "Vieren" bewegen, ist die Wirbelsäule wie eine Brücke auf den vorderen und hinteren Beinpaaren abgestützt. Beim Menschen jedoch ist diese Abstützung nur in einem Beinpaar vorhanden. Jeder Techniker weiß, dass eine Abstützkonstruktion - hier die Wirbelsäule - bei gleicher Belastung im . Falle einer doppelten Abstützung wesentlich günstiger, etwa über die Hälfte weniger, beansprucht wird. Im Übrigen können in einer Stützkonstruktion wesentlich größere Lasten aufgenommen werden, wenn nur Druck- oder Zugkräfte entstehen und nicht noch zusätzlich Biegekräfte aufgenommen werden müssen (Bild 2-3).

Bild 2-3: Verhältnis von Kraftarm-Länge (K) zur Lastarm-Länge (L) bei Baukran, Bison und Mensch

2.2 Wieviel darf ein Mensch heben?

Begriffe wie "hohe Belastung" und "Schwerarbeit" sind ungenau und unklar, weil sie einerseits von den betrieblichen Gegebenheiten bestimmt werden, aber andererseits vom Wissen, Können und Wollen der Menschen abhängen, die Transportarbeiten durchführen.

Beispiel:

Eine Transportarbeit, die von einem jungen, unterwiesenen, trainierten Mann mit Leichtigkeit bewältigt wird, kann für einen älteren Mann oder für einen untrainierten Jugendlichen eines Menschen kann nur unter Berücksichtigung der en eine schwere, unzumutbare Belastung bedeuten.

Die zumutbartechnischen und organisatorischen Gegebenheiten des Arbeitsplatzes unter Einbeziehung der persönlichen Risikofaktoren ermittelt werden.

Nach der Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der manuellen Handhabung von Lasten bei der Arbeit, kurz Lastenhandhabungsverordnung, sind nach § 2 geeignete organisatorische Maßnahmen zu treffen sowie geeignete Mittel zur Verfügung zu stellen und einzusetzen, um die Gefährdung bei der manuellen Handhabung von Lasten gering zu halten.

Dabei sind zu berücksichtigen:

Risikofaktoren können vorliegen

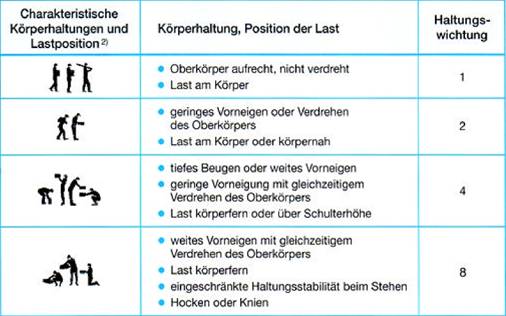

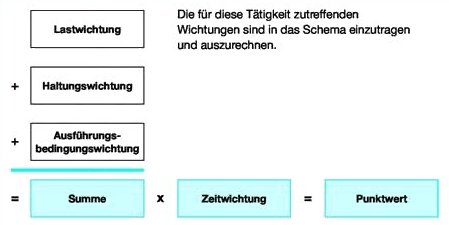

Eine Abschätzung der Belastung kann mit Hilfe der "Leitmerkmalmethode" erfolgen. Diese Methode entspricht den Bedingungen in der betrieblichen Praxis und hat einen speziellen Bezug zum Arbeitsschutzgesetz und zur Lastenhandhabungsverordnung.

Sie ist vom Länderausschuss für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik (LASI) zur Erfüllung der Forderungen gemäß §§ 5 und 6 Arbeitsschutzgesetz anerkannt.

Die Bewertung erfolgt in drei Schritten:

In Bild 2-4 sind die entsprechenden Hilfsmittel dargestellt.

Bild 2-4: 1. Schritt

Bestimmung der Zeitwichtung (Nur eine zutreffende Spalte ist auszuwählen!)

|

Hebe- und Umsetzvorgänge (< 5 s) |

Halten (> 5 s) |

Tragen (> 5 m) |

|||

| Anzahl am Arbeitstag | Zeitwichtung | Gesamtdauer am Arbeitstag | Zeitwichtung | Gesamtweg am Ar beitstag | Zeitwichtung |

| < 10 | 1 | < 5 min | 1 | < 300 m | 1 |

| 10 bis < 40 | 2 | 5 bis 15 min | 2 | 300 m bis < 1 km | 2 |

| 40 bis < 200 | 4 | 15 min bis < 1 h | 4 | 1 km bis < 4 km | 4 |

| 200 bis < 500 | 6 | 1 h bis < 2 h | 6 | 4 bis < 8 km | 6 |

| 500 bis < 1000 | 8 | 2 h bis < 4 h | 8 | 8 bis < 16 km | 8 |

| >1000 | 10 | > 4 h | 10 | > 16 km | 10 |

| Beispiele: | Beispiele: | Beispiele: | |||

|

|

|

|||

noch Bild 2-4: 2. Schritt

Bestimmung der Wichtung von Last, Haltung und Ausführungsbedingungen

| Wirksame Last1 für Männer | Lastwichtung | Wirksame Last1 für Frauen | Lastwichtung |

| < 10 kg | 1 | < 5 kg | 1 |

| 10 bis < 20 kg | 2 | 5 bis < 10 kg | 2 |

| 20 bis < 30 kg | 4 | 10 bis < 15 kg | 4 |

| 30 bis < 40 kg | 7 | 15 bis < 25 kg | 7 |

| > 40 kg | 25 | > 25 kg | 25 |

|

1 Mit der "wirksamen Last" ist die Gewichtskraft bzw. Zug-/Druckkraft gemeint, die der Beschäftigte tatsächlich bei der Lastenhandhabung ausgleichen muss. Sie entspricht nicht immer der Lastmasse. Beim Kippen eines Kartons wirken nur etwa 50 %, bei der Verwendung einer Schubkarre oder Sackkarre nur 10 % der Lastmasse. |

|||

2) Für die Bestimmung der Haltungswichtung ist die bei der Lastenhandhabung eingenommene charakteristische Körperhaltung einzusetzen; z.B. bei unterschiedlichen Körperhaltungen mit der Last sind mittlere Werte zu bilden - keine gelegentlichen Extremwerte verwenden!

| Ausführungsbedingungen | Ausführungsbedingungswichtung |

| Gute ergonomische Bedingungen, z.B. ausreichend Platz, keine Hindernisse im Arbeitsbereich, ebener, rutschfester Boden, ausreichend beleuchtet, gute Griffbedingungen | 0 |

Einschränkung der Bewegungsfreiheit und ungünstige ergonomische Bedingungen z.B.

|

1 |

| Stark eingeschränkte Bewegungsfreiheit und/oder Instabilität des Lastschwerpunktes (z.B. Patiententransfer) | 2 |

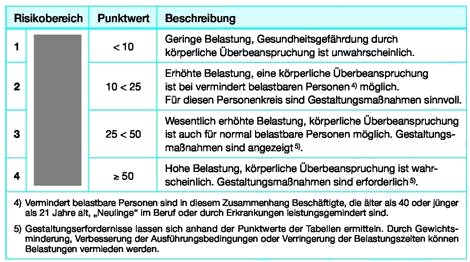

noch Bild 2-4: 3. Schritt

Bewertung der verschiedenen Wichtungen

Anhand des errechneten Punktwertes und der Tabelle auf Seite 18 kann eine grobe Bewertung vorgenommen werden3).

Unabhängig davon gelten die Bestimmungen des Mutterschutzgesetzes.

3) Grundsätzlich ist davon auzugehen, dass mit steigenden Punktwerten die Belastung des Muskel-Skelett-Systems zunimmt. Die Grenzen zwischen den Risikobereichen sind aufgrund der individuellen Arbeitstechniken und Leistungsvoraussetzungen fließend. Damit darf die Einstufung nur als Orientierungshilfeverstanden werden.

Beim manuellen Transportieren muss außerdem zwischen Umsetzen und Tragen unterschieden werden:

Im Übrigen muss die Trageform und Greifart berücksichtigt werden.

Bei

Zusammen sollen die Abzüge 40 % nicht überschreiten.

2.3 Empfehlungen aus ergonomischer Sicht zur Vermeidung von Ermüdungen

Untersuchungen haben ergeben, dass eine Belastung des menschlichen Körpers mit Gewichten von 6 bis 10 kg ergonomisch zweckmäßig ist. Größere Gewichte bedeuten zusätzliche Beanspruchungen durch die Last und damit Auftreten von Ermüdungserscheinungen. Auch bei kleineren Gewichten tritt eine Ermüdung des Körpers ein, jedoch vornehmlich durch die körperliche Bewegung.

Das heißt, der häufige Transport einer kleinen Last kann ebenso ermüdend wirken wie der einmalige Transport einer großen Last.

Einer Ermüdung kann vorgebeugt werden durch

Außerdem sollte der Körper möglichst gleichmäßig belastet sein.

Bei gemeinsamem Transport durch mehrere Personen gilt zusätzlich:

2.4 Regelungen für Frauen und Jugendliche

Werdende Mütter dürfen nach dem Mutterschutzgesetz unter anderem Arbeiten nicht durchführen, bei denen

ohne mechanische Hilfsmittel von Hand gehoben, bewegt oder befördert werden müssen.

Das "Gesetz zum Schutz der arbeitenden Jugend" macht dem Unternehmen Auflagen, die bei der Beschäftigung von Jugendlichen zu beachten sind.

So sind unter anderem Verfahren und Maßnahmen zu treffen, die eine Beeinträchtigung der körperlichen Entwicklung der Jugendlichen vermeiden.

3 Richtiges Heben und Tragen

Transportarbeit ist Facharbeit. Sie setzt zwar keine jahrelange Ausbildung voraus, eine sorgfältige Unterweisung und Einweisung ist dennoch erforderlich. In Unternehmen, die dies erkannt haben, wird im Heben und Tragen regelmäßig unterrichtet..

In einer theoretischen Schulung wird an Modellen unterwiesen. Praktische Arbeiten werden vorgeführt und erklärt (Bilder 3-1 und 3-2). Anschließend werden die verschiedenen Handgriffe geübt, bis sie "sitzen". Der Erfolg dieser Unterweisungen zeigt sich auch in den Unfallstatistiken dieser Unternehmen.

Bild 3-1: Die Last auf die Schulter legen. Sich mit den Beinmuskeln hochstemmen - bei aufgerichtetem Oberkörper

Bild 3-2: Beim Gehen den Körper leicht zu der nicht belasteten Seite neigen

Wiederholen wir noch einmal, warum die richtige Hebetechnik von solcher Bedeutung ist:

Die Wirbelsäule des Menschen ist für eine aufrechte Körperhaltung geschaffen und für das Heben von Lasten nicht unbedingt geeignet.

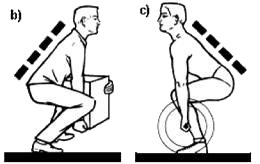

Um Rückenschäden zu vermeiden, müssen Lasten mit möglichst steil aufgerichtetem Oberkörper und mit "flachem Rücken" ruckfrei aus der Hocke angehoben bzw. abgestellt werden (Bilder 3-3 a bis c).

Ruckfrei deshalb, weil zu der statischen, der ruhenden Belastung beim Heben einer Last, eine zusätzliche dynamische Belastung - die Bewegungsbelastung - hinzukommt.

Bild 3-3 a: Viele Rückenleiden entstehen durch falsches Heben. Deshalb: den Rücken nicht beim Heben beugen, den Oberkörper nicht weit nach vorn neigen, Lasten nie ruckartig anheben.

Bild 3-3 b und c: Richtiges Heben schont den Rücken. Deshalb wie der erfahrene Athlet heben: mit flachem Rücken, steil aufgerichtetem Körper und aus der Hocke. Die Last muss möglichst nahe an den Körper gebracht werden

Beim ruckartigen Anheben kann die Belastung auf mehr als das Doppelte des eigentlichen Lastgewichtes ansteigen und auch bei kleinen Lastgewichten Bandscheibenbeanspruchungen von gefährlichem Ausmaß erreichen.

Das Neigen und Aufrichten des Oberkörpers erfolgt bei richtiger Hebetechnik durch die Gesäß- und Oberschenkelmuskeln. Die belastete Wirbelsäule dient nur als Stütz- oder Tragelement und nicht als Hebel- oder Biegeelement wie beim Heben mit "gebeugtem Rücken".

Außer beim Heben mit "gebeugtem Rücken" wird die Wirbelsäule auch bei der "Hohlkreuzhaltung" (Bild 3-4) und beim "Heben mit gleichzeitiger Rumpfdrehung" (Bild 3-5) besonders gefährdet.

Bild 3-4: Die Hohlkreuzhaltung beim Tragen von Lasten, aber auch beim Schieben oder Ziehen eines Wagens ist unbedingt zu vermeiden

Bild 3-5: Das Verdrehen der Wirbelsäule beim Anheben und Absetzen schwerer Lasten ist gefährlich

Auch eine seitliche Neigung führt zu einer sehr ungünstigen Belastung der Wirbelsäule, insbesondere der Bandscheiben.

Um die Belastung der Wirbelsäule und die Muskelarbeit möglichst gering zu halten, müssen beim Anheben, Bewegen und Absetzen die folgenden Regeln eingehalten werden:

Bild 3-6: Anheben und Absetzen mit flachem Rücken

Bild 3-7: Beim Handtransport den Körper möglichst gleichmäßig belasten

Bild 3-8: Bei beidhändigem Handtransport die Last nahe am Körper mit flachem Rücken tragen

Beim gemeinsamen Transport durch mehrere Personen (Bild 3-9) gilt zusätzlich:

Bild 3-9: Schulter-Transport durch drei Personen

4 Hilfsmittel beim Handtransport

Zur Erleichterung der Transportarbeiten stehen einfache Hilfsmittel zur Verfügung. Sie sind so gebaut, dass sie bei geringem Eigengewicht und einfacher Handhabung

Hilfsmittel bei leichten Lasten sind beispielsweise

Bild 4-1: Saugtragegriffe für glatte und ebene Teile

Bei schweren Lasten werden beispielsweise benutzt:

Bild 4-2: Knippstangen als Hebel in einfacher Ausführung ...

Bild 4-3: ... oder als Rollknippstange vervielfachen die Körperkraft

Bild 4-4: Bewegen von Material mit einem Rohrschlüssel

Die Knippstange, eine Stange aus Rund- oder Vierkantstahl mit einem abgeplatteten und evtl. angewinkelten Ende, wirkt nach dem Hebelprinzip. Der Lastarm ist üblicherweise das Stück der Stange, welches unter die Last gestoßen oder geschoben werden kann. Durch den langen Kraftarm, der fast die gesamte Stangenlänge umfasst, ist es möglich, die Muskelkraft zu vervielfachen.

Auch schwere Lasten können so von Hand verschoben oder beispielsweise zum Unterlegen von Kanthölzern angehoben werden.

Die Stange muss so geführt und gehalten werden, dass ein schnelles und unbeabsichtigtes Bewegen - das gefürchtete Schlagen - verhindert wird. Ein sicherer Standplatz, ausreichend Bewegungsfreiheit, genügende Festigkeit der Last und des Drehpunktes vermeiden Abrutschen und Schlagen der Knippstange sowie dadurch mögliche Verletzungen.

Der Rohrschlüssel kann zum Rollen von Rohren und Wenden von Profilstählen verwendet werden. Der Vorteil zum bekannten Kanteisen besteht in dem um 180° schwenkbaren vorderen Teil des Werkzeuges. Dadurch wird die Gefahr, bei unerwarteten Bewegungen des Werkstückes gequetscht oder mitgerissen zu werden, verringert.

Wichtig ist, dass unmittelbar nach Überschreiten des Kipp-Punktes bzw. bei Beginn der selbständigen Bewegung das C- förmige Maul vom Profil abgezogen wird, sonst können schwere Zerrungen bzw. Schlagverletzungen durch das schlagende Kanteisen die Folge sein.

Da auch routinierte Könner gelegentlich den richtigen Zeitpunkt zum Ziehen des Kanteisens verpassen, gelten die Regeln:

Mit Rollen haben schon die alten Ägypter schwere Lasten bewegt, beispielsweise die Steinquader ihrer Pyramiden. Heute ist dieses Verfahren nur noch beim Verschieben schwerer Lasten über kurze Entfernungen gebräuchlich.

Je nach Gewicht und Last werden Rundhölzer, Rundstahlstangen oder Rohre unter das zu transportierende Teil gelegt. Die beim Verschieben hinten freiwerdenden Rollen müssen vorn wieder untergelegt werden.

Jederzeit muss eine Rolle noch vor dem Schwerpunkt der Last liegen, damit die Last nicht kippt. Um das Quetschen der Finger beim Vorlegen zu vermeiden, sollten die Rollen auf jeder Seite der Last um etwa 15 cm überstehen.

Dem Rollenprinzip folgend gibt es von verschiedenen Herstellern Geräte, die das Verschieben schwerer Lasten leichter und sicherer machen, z.B. Wälzwagen (Bild 4-5). Das unangenehme und gefährliche Vorlegen der Rollen entfällt. Außerdem sind diese Geräte zum Teil sogar durch Transportfahrwerke (Bild 4-6) lenkbar.

Bild 4-5: Wälzwagen erleichtern den Transport schwerer Lasten über kurze Strecken

|

weiter . |  |

(Stand: 21.08.2023)

Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement

Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)

(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)

Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt

? Fragen ?

Abonnentenzugang/Volltextversion