|

zurück |  |

Besonders wichtig ist das Aufstellen und Befolgen eines auf den Arbeitsplatz abgestimmten Hautschutzplanes mit gezieltem Hautschutz, sanfter Reinigung und anschließender Hautpflege. Dies wirkt vor allem den am häufigsten auftretenden Abnutzungsdermatosen entgegen. Besteht keine Kontaktmöglichkeit zu drehenden Teilen, können auch geeignete Handschuhe getragen werden. Durch geeignete Schürzen kann man z.B. ein Durchnässen der Arbeitskleidung und somit einen intensiven Hautkontakt vermeiden.

Der Kühlschmierstoff muss einer regelmäßigen Wartung und Pflege unterzogen werden. Folgende Betriebsparameter müssen überprüft werden:

Die Überprüfung des Nitratgehaltes des Ansatzwassers, die regelmäßigen Kontrollen des Nitritgehaltes des Kühlschmierstoffs und die daran gekoppelten Maßnahmen sollen die Bildung von krebserzeugenden Nitrosaminen verhindern. Mit der Nitrosaminproblematik in Kühlschmierstoffen befasst sich die TRGS 611 "Verwendungsbeschränkungen für wassermischbare bzw. wassergemischte Kühlschmierstoffe, bei deren Einsatz N-Nitrosamine auftreten können".

Betriebe, die in ihrer Fertigung wassermischbare bzw. wassergemischte Kühlschmierstoffe einsetzen, sollten nur solche Produkte einsetzen, die den Anforderungen der TRGS 611 entsprechen.

Eine Gesamtübersicht über die beim Umgang mit Kühlschmierstoffen zu treffenden Maßnahmen gibt die BG-Regel "Umgang mit Kühlschmierstoffen" (BGR 143).

15 Krebserzeugende und erbgutverändernde Gefahrstoffe

Krebserzeugend sind Stoffe und Zubereitungen, die mit den R-Sätzen R 45 "Kann Krebs erzeugen" oder R 49 "Kann Krebs erzeugen beim Einatmen" gekennzeichnet sind. Zubereitungen werden dann als krebserzeugend eingestuft, wenn sie 0,1 % eines krebserzeugenden Stoffes enthalten. Bei einigen krebserzeugenden Stoffen ist die Kennzeichnungsgrenze niedriger als 0,1 %, so beispielsweise bei Benzo(a)pyren (0,005 %), bei N-Nitrosodiethanolamin, das sich in Kühlschmierstoffen bilden kann (0,0005 %) und bei dem Seveso-Dioxin 2,3,7,8 TCDD (0,0000002 %). Weiterhin betrachtet man u.a. Buchen- und Eichenholzstaub, bestimmte Azofarbstoffe und Dieselmotoremissionen als krebserzeugend, ohne jedoch eine Konzentration anzugeben.

Für krebserzeugende und erbgutverändernde Gefahrstoffe gelten besondere Bestimmungen bezüglich der Ermittlungspflichten und der Vorsorge- und Schutzmaßnahmen. Sie sind im Sechsten Abschnitt der Gefahrstoffverordnung festgeschrieben.

Die Ermittlungspflicht des Unternehmers ist beim Umgang mit krebserzeugenden Gefahrstoffen weitgehender, das Gebot der Suche nach einem ungefährlicheren Ersatzstoff zwingender als das bei "normalen" Gefahrstoffen.

Gerade beim Umgang mit krebserzeugenden Stoffen ist die Ermittlungspflicht von besonderer Bedeutung (siehe auch Kapitel 5 Ermittlungspflicht).

Eine Exposition der Arbeitnehmer gegenüber besonders gefährlichen krebserzeugenden Stoffen, wie beispielsweise Asbest und N-Nitrosaminverbindungen, darf nur nach Ausnahmebestimmungen erfolgen.

Der Unternehmer ist verpflichtet, der zuständigen Behörde spätestens 14 Tage vor Beginn die Herstellung oder den Umgang mit einem krebserzeugenden Gefahrstoff anzuzeigen. Diese Anzeige muss folgende Angaben enthalten:

Messergebnisse über die Höhe der Belastung müssen spätestens 6 Monate nach der Anzeige nachgereicht werden.

Beim Umgang mit Dieselmotoremissionen im Freien und Abgabe von benzolhaltigen Ottokraftstoffen an Tankstellen besteht keine Anzeigepflicht.

Zu der Durchführung von Abbruch- und Sanierungsarbeiten ist jeweils ein spezieller Nachweis erforderlich, dass die personelle und sicherheitstechnische Ausstattung des Unternehmers für diese Arbeiten geeignet ist.

Der Unternehmer muss beim Umgang mit krebserzeugenden Gefahrstoffen folgenden Verpflichtungen nachkommen:

Regelmäßige Unterweisung der Beschäftigten.

Erbgutverändernde Stoffe sind den krebserzeugenden rechtlich gleich gestellt.

Welche Stoffe als krebserzeugend eingestuft sind, ist in der Stoffliste Anhang I der RL 67/548/EWG nach § 4a der Gefahrstoffverordnung zu entnehmen.

(neu: VO (EG) Nr. 1272/2008, Anhang VI Tabelle 3.2)

Ggfs. hiervon abweichende nationale Einstufungen sind in der jeweils gültigen TRGS 905 "Verzeichnis krebserzeugender, erbgutverändernder oder fortpflanzungsgefährdender Stoffe" - Bekanntmachung des BMa nach § 52 Absatz 3 - enthalten.

16 Künstliche Mineralfasern (KMF)

Mit den Herstellungs- und Verwendungsverboten für Asbest und asbesthaltige Produkte wurden die verschiedensten Fasertypen als Substitute für Asbest eingesetzt.

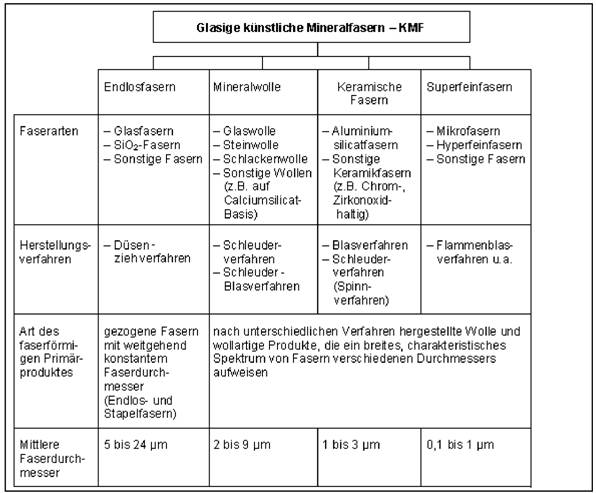

Bild 16-1: Klassifizierung technisch wichtiger anorganischer künstlicher Mineralfasern

Lange Zeit galten KMF als ungefährlich, bis zu Beginn der 70er Jahre Tierversuche zeigten, dass durch Einspritzen sehr dünner Glasfasern in das Brust- und Bauchfell von Ratten Tumore entstehen können. Dabei handelte es sich um die gleichen Tumore, die beim Menschen durch Asbestfasern verursacht werden können.

Als Konsequenz daraus wurden künstliche Mineralfasern mit einem Durchmesser <1 µm im Jahre 1980 als "Stoffe mit begründetem Verdacht auf krebserzeugendes Potential (Kategorie III B der MAK-Werte-Liste)" eingestuft.

In der Technischen Regel für Gefahrstoffe (TRGS 900) "Grenzwerte" vom Februar 1993 wird erstmalig ein Grenzwert für künstliche Mineralfasern für die Beurteilung von KMF- Konzentrationen in der Luft in Arbeitsbereichen verbindlich.

Bild 16-2: Luftgrenzwerte für anorganische Faserstäube, krebserzeugend (K 1, K 2, K 3)

| 1 Bezeichnung | Grenzwert F/m3 |

im übrigen |

500.000 |

| 500.000 | |

| 250.000 | |

| Überschreitungsfaktor: 4, Bemerkungen: 13 | |

| Bemerkung 13:

Die Maßnahmenfolge gemäß Gefahrstoffverordnung ( GefStoffV) ist zu beachten. Für Faserstäube, die nach den Kriterien der TRGS 905 "Verzeichnis krebserzeugender, erbgutverändernder oder fortpflanzungsgefährdender Stoffe" oder gemäß Anhang I der Richtlinie 67/548/EWG als krebserzeugend Kategorie 3 (Verdacht auf krebserzeugende Wirkung) anzusehen sind, gelten die Umgangsvorschriften des fünften Abschnittes der GefStoffV. Dagegen gelten für Faserstäube, die nach diesen Kriterien als krebserzeugend Kategorie 1 oder 2 anzusehen sind, die zusätzlich strengeren Umgangsvorschriften des sechsten Abschnittes der GefStoffV. Im Falle der künstlichen Mineralfasern (Definition: siehe TRGS 901 Nr. 41) gilt darüber hinaus der Anhang V Nr. 7 der GefStoffV. |

|

Die analytische Bestimmung von künstlichen Mineralfasern erfolgt nach der Methode BGI 505-31. In Zweifelsfällen kann zur Quantifizierung und Identifikation das rasterelektronenmikroskopische Verfahren nach BGI 505-46 eingesetzt werden.

Auf Baustellen gilt der TRK- Wert von 250.000 F/m3 als eingehalten, wenn die Gesamtfaserzahl lichtmikroskopisch nachgewiesen unter 500.000 F/m3 beträgt. Zur Indexberechnung nach TRGS 402 und 403 ist in diesen Fällen das halbierte Messergebnis heranzuziehen.

Durch den Grenzwert werden keine Arbeitsverfahren berücksichtigt, bei denen aufgrund der ausgeübten Tätigkeit erfahrungsgemäß erhebliche Faserkonzentrationen auftreten. Dies betrifft im wesentlichen Faserspritzverfahren zur Isolierung und das Entfernen von thermisch belasteten Isolierungen.

Die Bundesregierung hat im Bundesgesetzblatt Jahrgang 2000 Teil I Nr. 24 vom 31.05.2000 auf den Seiten 747 bis 749 die Verordnung zur Änderung chemikalienrechtlicher Verordnungen vom 25.05.2000 ("KMF- Verordnung") veröffentlicht.

Diese Verordnung enthält im Wesentlichen folgende Elemente:

In der Chemikalien-Verbotsordnung wird im Anhang zu § 1 ein zusätzlicher Abschnitt 22 "Biopersistente Fasern" eingefügt. Hiermit wird die Vermarktung von künstlichen Mineralfasern verboten, die entweder in entsprechender Intraperitonealtests eine karzinogene Wirkung gezeigt haben, als WHO-Fasern nach intratrachealer Instillation eine biologische Halbwertzeit von mehr als 65 Tagen aufweisen oder einen Kanzerogenitätsindex KI von weniger als 40 haben (Artikel 1 der Verordnung).

In Anhang IV der Gefahrstoffverordnung wird eine neue Nummer 22 "Biopersistente Fasern" eingefügt, mit der die Verwendung der im vorherigen Absatz beschriebenen Fasern untersagt wird. In § 15 Absatz 1 wird klargestellt, dass dieses Verwendungsverbot kein Gebot des Entfernens beinhaltet. Der Wert für die biologische Halbwertzeit als Kriterium für das Verbot wird mit Wirkung ab 01.10.2000 von 65 Tagen auf 40 Tage abgesenkt.

Die TRGS 521 Teil 1 "Anorganische Faserstäube" enthält Schutzmaßnahmen für den Umgang mit Stoffen, Zubereitungen und Erzeugnissen, wenn krebserzeugende (Kategorie K1 und K2) oder krebsverdächtige (Kategorie K3) anorganische Faserstäube entstehen oder freigesetzt werden können.

Des weiteren enthält dieser Teil allgemeine Grundsätze zur Arbeitshygiene. Diese sind zu beachten, wenn beim Umgang nicht eingestufte anorganische Faserstäube oder Fasern mit Durchmessern > 3 Mikrometern entstehen oder freigesetzt werden können.

Bild 16-3: Einlegen von Keramikfaserisolierungen

Im einzelnen wird geregelt:

Die Berufsgenossenschaft berät Sie gern bei der Auswahl und dem Einsatz von künstlichen Mineralfasern.

Bild 16-4: Panzerrolltorfertigung

17 Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen

Im Rahmen des Gesundheitsschutzes sind Beschäftigte, die mit Gefahrstoffen umgehen, arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen zuzuführen, wenn die Stoffe

aufgeführt sind und die Auslöseschwelle überschritten ist.

Sie untergliedern sich in (nach BGV A4)

Diese Untersuchungen werden durch ermächtigte Ärzte durchgeführt.

Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen sind unter bestimmten Voraussetzungen auch auf Verlangen des Versicherten durchzuführen.

Die Kosten der Vorsorgeuntersuchungen hat der Unternehmer zu tragen. Ausnahmen bestehen z.B. bei nachgehenden Untersuchungen nach einer Asbestexposition; bitte fragen Sie Ihre Berufsgenossenschaft.

Wurde eine Vorsorgeuntersuchung veranlasst, so hat der untersuchende Arzt

Der Unternehmer, der Versicherte länger als 3 Monate beschäftigt, die Umgang mit krebserzeugenden Stoffen oberhalb der Auslöseschwelle haben, hat diese - spätestens bis zum 30. Juni des folgenden Jahres - der Berufsgenossenschaft zu melden (BGV A4 § 13).

Versicherte, die Umgang mit Asbest haben oder hatten, werden über die zuständige Berufsgenossenschaft von der Zentralen Erfassungsstelle für asbeststaubgefährdete Arbeitnehmer (ZAS) und beim Umgang mit den sonstigen krebserzeugenden Gefahrstoffen von dem Organisationsdienst für nachgehende Untersuchungen (ODIN) betreut.

18 Berufskrankheiten durch Gefahrstoffe

Beim begründeten Verdacht auf eine Berufskrankheit ist jeder Arzt verpflichtet, eine Berufskrankheitenanzeige zu erstellen. Auch der Unternehmer sowie der Betroffene können eine entsprechende Anzeige bei der zuständigen Berufsgenossenschaft erstatten.

So weit die Möglichkeit besteht, dass eine berufsbedingte Hauterkrankung vorliegt, ist der behandelnde Arzt darüber hinaus verpflichtet, den Patienten im Rahmen des Hautarztverfahrens einem Facharzt für Hautkrankheiten zuzuführen.

Die Berufsgenossenschaft ist nach dem Gesetz verpflichtet, ein Ermittlungsverfahren durchzuführen. Im Rahmen des Ermittlungsverfahrens wird eine Arbeitsplatzbeurteilung und eine medizinische Beurteilung vorgenommen. Die Ergebnisse werden dem Staatlichen Gewerbearzt zur Stellungnahme vorgelegt. Zum Abschluss des Ermittlungsverfahrens erhält der Betroffene einen Bescheid, der nach Vorbereitung und Beratung in einem Selbstverwaltungsgremium (Rentenausschuss) erlassen wurde. Im Einzelfall kann es notwendig werden, dass

Bild 18-1: Liste der durch Gefahrstoffe möglichen Berufskrankheiten, Auszug aus der BK-Liste vom 1. Dezember 1997

| Nr. | Krankheiten |

| 1 | Durch chemische Einwirkungen verursachte Krankheiten |

| 11 | Metalle oder Metalloide |

| 1101 | Erkrankungen durch Blei oder seine Verbindungen |

| 1102 | Erkrankungen durch Quecksilber oder seine Verbindungen |

| 1103 | Erkrankungen durch Chrom oder seine Verbindungen |

| 1104 | Erkrankungen durch Cadmium oder seine Verbindungen |

| 1105 | Erkrankungen durch Mangan oder seine Verbindungen |

| 1106 | Erkrankungen durch Thallium oder seine Verbindungen |

| 1107 | Erkrankungen durch Vanadium oder seine Verbindungen |

| 1108 | Erkrankungen durch Arsen oder seine Verbindungen |

| 1109 | Erkrankungen durch Phosphor oder seine anorganischen Verbindungen |

| 1110 | Erkrankungen durch Beryllium oder seine Verbindungen |

| 12 | Erstickungsgase |

| 1201 | Erkrankungen durch Kohlenmonoxid |

| 1202 | Erkrankungen durch Schwefelwasserstoff |

| 13 | Lösemittel, Schädlingsbekämpfungsmittel (Pestizide) und sonstige chemische Stoffe |

| 1301 | Schleimhautveränderungen, Krebs oder andere Neubildungen der Harnwege durch aromatische Amine |

| 1302 | Erkrankungen durch Halogenkohlenwasserstoffe |

| 1303 | Erkrankungen durch Benzol, seine Homologe oder durch Styrol |

| 1304 | Erkrankungen durch Nitro- oder Aminoverbindungen des Benzols oder seiner Homologe oder ihrer Abkömmlinge |

| 1305 | Erkrankungen durch Schwefelkohlenstoff |

| 1306 | Erkrankungen durch Methylalkohol (Methanol) |

| 1307 | Erkrankungen durch organische Phosphorverbindungen |

| 1308 | Erkrankungen durch Fluor oder seine Verbindungen |

| 1309 | Erkrankungen durch Salpetersäureester |

| 1310 | Erkrankungen durch halogenierte Alkyl-, Aryl- oder Alkylaryloxide |

| 1311 | Erkrankungen durch halogenierte Alkyl-, Aryl- oder Alkylarylsulfide |

| 1312 | Erkrankungen der Zähne durch Säuren |

| 1313 | Hornhautschädigungen des Auges durch Benzochinon |

| 1314 | Erkrankungen durch para-tertiär-Butylphenol |

| 1315 | Erkrankungen durch Isocyanate, die zur Unterlassung aller Tätigkeiten gezwungen haben, die für die Entstehung, die Verschlimmerung oder das Wiederaufleben der Krankheit ursächlich waren oder sein können |

| 1316 | Erkrankungen der Leber durch Dimethylformamid |

| 1317 | Polyneuropathie oder Enzephalopathie durch organische Lösungsmittel oder deren Gemische |

| 4 | Erkrankungen der Atemwege und der Lungen, des Rippenfells und Bauchfells |

| 41 | Erkrankungen durch anorganische Stäube |

| 4101 | Quarzstaublungenerkrankung (Silikose) |

| 4102 | Quarzstaublungenerkrankung in Verbindung mit aktiver Lungentuberkulose (Siliko-Tuberkulose) |

| 4103 | Asbeststaublungenerkrankung (Asbestose) oder durch Asbeststaub verursachte Erkrankung der Pleura |

| 4104 | Lungenkrebs

|

| 4105 | Durch Asbest verursachtes Mesotheliom des Rippenfells, des Bauchfells oder des Pericards |

| 4106 | Erkrankungen der tieferen Atemwege und der Lungen durch Aluminium oder seine Verbindungen |

| 4107 | Erkrankungen an Lungenfibrose durch Metallstäube bei der Herstellung oder Verarbeitung von Hartmetallen |

| 4108 | Erkrankungen der tieferen Atemwege und der Lungen durch Thomasmehl (Thomasphosphat) |

| 4109 | Bösartige Neubildungen der Atemwege und der Lungen durch Nickel oder seine Verbindungen |

| 4110 | Bösartige Neubildungen der Atemwege und der Lungen durch Kokereirohgase |

| 42 | Erkrankungen durch organische Stäube |

| 4201 | Exogen-allergische Alveolitis |

| 4202 | Erkrankungen der tieferen Atemwege und der Lungen durch Rohbaumwoll-, Rohflachs- oder Rohhanfstaub (Byssinose) |

| 4203 | Adenokarzinome der Nasenhaupt- und Nasennebenhöhlen durch Stäube von Eichen- oder Buchenholz |

| 43 | Obstruktive Atemwegserkrankungen |

| 4301 | Durch allergisierende Stoffe verursachte obstruktive Atemwegserkrankungen (einschließlich Rhinopathie), die zur Unterlassung aller Tätigkeiten gezwungen haben, die für die Entstehung, die Verschlimmerung oder das Wiederaufleben der Krankheit ursächlich waren oder sein können |

| 4302 | Durch chemisch- irritativ oder toxisch wirkende Stoffe verursachte obstruktive Atemwegserkrankungen, die zur Unterlassung aller Tätigkeiten gezwungen haben, die für die Entstehung, die Verschlimmerung oder das Wiederaufleben der Krankheit ursächlich waren oder sein können |

| 5 | Hautkrankheiten |

| 5101 | Schwere oder wiederholt rückfällige Hauterkrankungen, die zur Unterlassung aller Tätigkeiten gezwungen haben, die für die Entstehung, die Verschlimmerung oder das Wiederaufleben der Krankheit ursächlich waren oder sein können |

| 5102 | Hautkrebs oder zur Krebsbildung neigende Hautveränderungen durch Ruß, Rohparaffin, Teer, Anthrazen, Pech oder ähnliche Stoffe |

19 Aufbewahrung und Lagerung von Gefahrstoffen

Gefahrstoffe sind so aufzubewahren oder zu lagern, dass sie die menschliche Gesundheit und die Umwelt nicht gefährden.

Gefahrstoffe dürfen nicht in solchen Behältnissen, durch deren Form oder Bezeichnung der Inhalt mit Lebensmitteln verwechselt werden kann, aufbewahrt werden.

Gefahrstoffe, die mit der Gefahrenbezeichnung sehr giftig (T+) oder giftig (T) gekennzeichnet sind, sind unter Verschluss aufzubewahren oder so zu lagern, dass nur sachkundige Personen oder deren Beauftragte Zugang haben.

Für die Lagerung sehr giftiger, giftiger und brandfördernder Stoffe in Verpackungen und ortsbeweglichen Behältern sind besondere Bestimmungen zu beachten (TRGS 514 "Lagerung sehr giftiger und giftiger Stoffe in Verpackungen und ortsbeweglichen Behältern" und TRGS 515 "Lagerung brandfördernder Stoffe in Verpackungen und ortsbeweglichen Behältern").

Sie umfassen unter anderem Hinweise auf

Allgemeine Hinweise zur Aufbewahrung und zur Lagerung können aus den Sicherheitsratschlägen (S-Sätze) auf dem Kennzeichnungsetikett entnommen werden. Detaillierte Hinweise finden sich in dem Sicherheitsdatenblatt nach § 14 GefStoffV (ausgeführt in der TRGS 220 "Sicherheitsdatenblatt für gefährliche Stoffe und Zubereitungen"). In diesem Datenblatt sind zum Beispiel Angaben über

enthalten.

Die Lagerung brennbarer Flüssigkeiten ist in der "Verordnung über brennbare Flüssigkeiten" ( VbF) (neu: BetrSichV) geregelt. Eine Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten ist an folgenden Orten unzulässig:

20 Beseitigung von Gefahrstoffen

Am 27. September 1996 ist das "Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen" (Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - KrW-/AbfG) als Artikel 1 des "Gesetzes zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen" vom 27. September 1994 in Kraft getreten. Zum gleichen Zeitpunkt ist das Abfallgesetz vom 27. August 1986 außer Kraft gesetzt worden.

Zweck des neuen Abfallgesetzes ist die Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und die Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen (§ 1).

In § 3 Abs. 2 in Verbindung mit Anhang 1 werden Abfälle definiert.

Nach § 4 Abs. 1 des KrW-/AbfG sind Abfälle in erster Linie zu vermeiden, insbesondere durch die Verminderung ihrer Menge und Schädlichkeit. Für verwertbare Abfälle bestehen Kostenvorteile. Die Vorschriften des Wasserrechtes, auf die hier nicht näher eingegangen werden soll, führen außerdem zu erhöhten Kosten für die Behandlung und Entsorgung ölhaltiger Abwässer.

Der Besitzer oder Erzeuger von Abfällen aus dem gewerblichen Bereich muss sich selbst um eine Entsorgung bei einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung bemühen. Weiterhin muss er den Transport des Sonderabfalls zur Entsorgungseinrichtung durch einen zugelassenen Abfallbeförderer selbst organisieren. Dabei steht er solange in der Verantwortung, bis der bei ihm anfallende Sonderabfall sachgerecht entsorgt ist.

Bei diesem Verfahren sind vorgegebene Begleitscheine als Beleg zum Nachweis der Beseitigung von Abfällen zu verwenden. Bis zum 31. Dezember 1998 können noch Entsorgungsnachweise und Sammelentsorgungsnachweise nach der Abfall- und Reststoffüberwachungsverordnung vom 03. April 1990 verwendet werden.

Bild 20-1: Beseitigung von Abfällen nach dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz ( KrW-/AbfG)

| Die ordnungsgemäße aufgeführt: Beseitigung von Abfällen wird im KrW-/AbfG geregelt. Dort ist | |||

| Wer | Was | Wie | Wo |

| Der Unternehmer ist für die Beseitigung von Abfällen verantwortlich. | nämlich die Abfälle, z.B. Industrieabfälle, Klär-, Farb- und Galvanik- Schlamm, Lösemittel, Kühlschmierstoffe | so, dass die Allgemeinheit und die Umwelt nicht gefährdet werden. | Abfälle dürfen nur in bestimmten zugelassenen Anlagen behandelt oder gelagert werden |

| beseitigen darf oder sogar muss. | |||

|

|||

21 Hinweise für alle, die es genauer wissen müssen

21.1 Unfallverhütungsvorschriften

| BGV A1 | "Grundsätze der Prävention" |

| BGV A4 | "Arbeitsmedizinische Vorsorge |

| BGV A5 | "Erste Hilfe" |

| BGV A8 | Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz" |

| BGV B1 | "Umgang mit Gefahrstoffen" |

| BGV B4 | "Organische Peroxide" |

| BGV D1 | "Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren" |

| BGV D15 | "Arbeiten mit Flüssigkeitsstrahlern" |

| BGV D24 | "Trockner für Beschichtungsstoffe" |

| BGV D25 | "Verarbeiten von Beschichtungsstoffen" |

| BGV D26 | "Strahlarbeiten" |

21.2 BG-Regeln, BG-Informationen

| BGR 121 | "Arbeitsplätze mit Arbeitsplatzlüftung" |

| BGR 143 | "Umgang mit Kühlschmierstoffen" |

| BGR 180 | "Einrichtungen zum Reinigen von Werkstücken mit Lösemitteln" |

| BGR 190 | "Einsatz von Atemschutzgeräten" |

| BGR 197 | "Benutzung von Hautschutz" |

| BGI 524 | "Polyurethan-Herstellung und Verarbeitung/Isocyanate" |

| BGI 536 | "Gefährliche chemische Stoffe" |

| BGI 557 | "Sicherheitslehrbrief für Lackierer" |

| BGI 595 | "Reizende Stoffe/Ätzende Stoffe" |

| BGI 658 | "Hautschutz in Metallbetrieben" |

21.3 Gesetze, Verordnungen, Technische Regeln

"Gesetz zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (Chemikaliengesetz - ChemG)"

"Verordnung über Anlagen zur Lagerung, Abfüllung und Beförderung brennbarer Flüssigkeiten zu Lande (Verordnung über brennbare Flüssigkeiten - VbF)"neu: BetrSichV

"Zweites Gesetz zur Änderung des Jugendarbeitsschutzgesetzes"

"Verordnung zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (Gefahrstoffverordnung - GefStoffV)"

TRGS 002 "Übersicht über den Stand der Technischen Regeln für Gefahrstoffe (Hinweise des BMA)"

TRGS 101 (11/1996) "Begriffsbestimmungen"

TRGS 102 (4/1997) "Technische Richtkonzentrationen (TRK) für gefährliche Stoffe"

TRGS 150 (6/1996) "Unmittelbarer Hautkontakt mit Gefahrstoffen, die durch die Haut resorbiert werden können - Hautresorbierbare Gefahrstoffe"

TRGS 200 (3/1999) "Einstufung und Kennzeichnung von Stoffen, Zubereitungen und Erzeugnissen"

TRGS 220 (9/1993) "Sicherheitsdatenblatt für gefährliche Stoffe und Zubereitungen"

TRGS 300 (5/1995) "Sicherheitstechnik"

TRGS 400 (3/1999) "Ermitteln und Beurteilen der Gefährdungen durch Gefahrstoffe am Arbeitsplatz; Anforderungen"

TRGS 402 (11/1987) "Ermittlung und Beurteilung der Konzentrationen gefährlicher Stoffe in der Luft in Arbeitsbereichen"

TRGS 403 (10/1989) "Bewertung von Stoffgemischen in der Luft am Arbeitsplatz"

TRGS 420 (9/1999) "Ermitteln und Beurteilen der Gefährdungen durch Gefahrstoffe am Arbeitsplatz; Verfahrens- und stoffspezifische Kriterien (VSK) für die betriebliche Arbeitsbereichsüberwachung"

TRGS 440 (3/1999) "Ermitteln und Beurteilung der Gefährdungen durch Gefahrstoffe am Arbeitsplatz: Vorgehensweise (Ermittlungspflichten)"

TRGS 500 (3/1998) "Schutzmaßnahmen; Mindeststandards"

TRGS 505 (4/1995) "Blei und bleihaltige Gefahrstoffe"

TRGS 507 (6/1996) "Oberflächenbehandlung in Räumen und Behältern"

TRGS 519 (3/1995) "Asbest - Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten"

TRGS 521 (4/1999) "Faserstäube"

TRGS 531 (9/1996) "Gefährdung der Haut durch Arbeiten im feuchten Milieu (Feuchtarbeit)"

TRGS 540 (10/1997) "Sensibilisierende Stoffe"

TRGS 551 (9/1998) "N-Nitrosamine"

TRGS 554 (3/1999) "Dieselmotoremissionen (DME)"

TRGS 555 (10/1997) "Betriebsanweisung und Unterweisung nach § 20 GefStoffV"

TRGS 560 (5/1996) "Luftrückführung beim Umgang mit krebserzeugenden Gefahrstoffen"

TRGS 602 (5/1988) "Ersatzstoffe und Verwendungsbeschränkungen - Zinkchromate und Strontiumchromat als Pigmente für Korrosionsschutz-Beschichtungsstoffe"

TRGS 611 (4/1997) "Verwendungsbeschränkungen für wassermischbare bzw. wassergemischte Kühlschmierstoffe, bei deren Einsatz N-Nitrosamine auftreten können"

TRGS 900 (9/1999) "Grenzwerte in der Luft am Arbeitsplatz - Luftgrenzwerte"

TRGS 901 (4/1999) "Begründungen und Erläuterungen zu Grenzwerten in der Luft am Arbeitsplatz"

TRGS 903 (7/1999) "Biologische Arbeitsplatztoleranzwerte - BAT-Werte"

TRGS 905 (9/1999) "Verzeichnis krebserzeugender, erbgutverändernder oder fortpflanzungsgefährdender Stoffe"

TRGS 906 (7/1999) "Begründung zur Bewertung von Stoffen der TRGS 905"

21.4 In Bezug genommene Richtlinien der Europäischen Gemeinschaften

|

ENDE |  |

(Stand: 03.05.2019)

Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement

Nutzungsgebühr: ab 105.- € netto

(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)

Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt

? Fragen ?

Abonnentenzugang/Volltextversion