Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte die

Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte dieEinstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an. Regelwerk; BGI / DGUV-I

Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte die Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte dieEinstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an. Regelwerk; BGI / DGUV-I |

|

BGI 811 - Arbeitssicherheit in Übertragungsfahrzeugen

Fernsehen, Hörfunk und Film

Berufsgenossenschaftliche Informationen für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (BGI)

(Ausgabe 02/2007; 08/2011)

| Redaktioneller Hinweis: Berufsgenossenschaften sind gemäß § 210 SGB VII Behörden; ihre amtlichen Veröffentlichungen nach § 15 SGB VII unterliegen gemäß § 5 Abs. 2 UrhG keinem Urheberrechtsschutz. |

(zurückgezogen, gemäß DGUV-Transferliste im Zuge der Neustrukturierung aus dem Regelwerk entnommen, nur zur Information, Stand: 27.05.2014)

Archiv 02/2007 ![]()

vgl. ArbStättV 2004, Anhang Nr. 1.2 Raumabmessungen und Bewegungsflächen

Vorbemerkung

Ziel dieser Schrift ist es, ein einheitliches sicherheitstechnisches Niveau für die Bereitstellung und Benutzung von Übertragungsfahrzeugen unter Berücksichtigung der spezifischen Betriebsweisen zu gewährleisten.

Diese Schrift wendet sich an alle, die für die Beschaffung (kaufen, mieten, leihen, leasen) von Übertragungsfahrzeugen verantwortlich sind. In diesem Zusammenhang enthält diese BGI auch Hinweise für den Planer, Konstrukteur und Hersteller. Zusätzlich wird der sichere Betrieb von Ü-Wagen beschrieben.

Anforderungen an die Sicherheit und den Gesundheitsschutz bei der Bereitstellung und der Benutzung von Übertragungsfahrzeugen sind in unterschiedlichen Rechtsnormen enthalten:

Bei der Bereitstellung und Benutzung sind alle für den Arbeits- und Gesundheitsschutz anzuwendenden Regelwerke einzuhalten, dies sind insbesondere:

Anmerkung:

Fahrzeuge von Radio- und Fernsehsendern unterliegen nicht in vollem Umfang den fahrpersonalrechtlichen Vorschriften.

Rechtsgrundlage: Verordnung (EG) Nr. 561/2006 zur Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im Straßenverkehr. Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat der EU.

Diese BG-Information wurde in Zusammenarbeit zwischen der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft, dem Arbeitskreis der Sicherheitsingenieure von ard.zdf.medienakadamie, ARTE, Bavaria, BR, DR, DW, HR, IRT, MDR, NDR, RBB, ORF, RB, RBT, RTL, SF, SR, SRG, Studio Hamburg, SWR, WDR, ZDF sowie der DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) und dem VPLT (Verband für professionelle Licht und Tontechnik e. V.) erarbeitet und stellt den gemeinsamen Standpunkt der Branche dar.

1 Anwendungsbereich

Diese BG-Information findet Anwendung auf Übertragungsfahrzeuge (Ü-Wagen). Dies sind Bild- und Tonübertragungswagen, Begleitfahrzeuge mit Arbeitsplätzen und entsprechend ausgestattete Container.

Arten von Übertragungsfahrzeugen:

- Ü-Wagen mit mehreren (mindestens 4 bis 6) Arbeitsplätzen, typisch größer 12 Tonnen, Aufbauten speziell angefertigt

- Klein-Ü-Wagen/SNG (Satellite News Gathering): serienmäßige Karosserien, wesentliche Umgestaltung des Fahrzeuges zum Einbau der Arbeitsplätze; ab 2 Arbeitsplätzen, bis 7,5 Tonnen

- Klein-SNG: Standardfahrzeuge mit technischen Einbauten in den Laderäumen, geringe Änderungen des Fahrzeuges zur Gestaltung der Arbeitsplätze, bis 3,5 Tonnen

- Zusatzfahrzeuge mit Arbeitsplätzen - zum Beispiel Schnittmobile, MAZ-Fahrzeuge, Tonwagen, Rüstwagen mit Arbeitsplatz

2 Bereitstellung

Der Unternehmer darf nur Übertragungsfahrzeuge bereitstellen, die den sicherheitstechnischen Anforderungen der nachfolgenden Kapitel entsprechen. Die in dieser Berufsgenossenschaftlichen Information (BGI) enthaltenen Lösungen schließen andere, mindestens ebenso sichere Lösungen nicht aus.

2.1 Allgemeine Gestaltung

Auf- und Ausstiege müssen mit ausreichend breiten und tiefen, rutschhemmenden, nicht scharfkantigen Trittflächen sowie zweckmäßig angebrachten Haltegriffen/Handläufen ausgestattet sein - siehe auch Kapitel 2.5 und 2.6.

Die Stützeinrichtung des Fahrzeugchassis muss so gestaltet sein, dass die Bedienung ohne Gefährdung am Fahrzeug vorgenommen werden kann.

Fahrzeugeinbauten und Ausrüstungsgegenstände, die durch unbeabsichtigtes Bewegen im Fahrbetrieb zu Verletzungen von Personen führen können, müssen gegen solche Bewegungen gesichert werden können. Bei Fahrzeugen ohne Trennung von Fahrgastbereich und technischen Einbauten ist die Sicherheit auch für den Fall des genormten Frontaufpralls (nach ECE R 94) nachzuweisen. Ein rechnerischer Nachweis ist ausreichend.

Im Fahrzeug untergebrachte Kabeltrommeln sind zugänglich und leicht bedienbar so zu installieren, dass beim Auf- und Abtrommeln Gefahrstellen (Quetsch-, Scher- und Fangstellen) vermieden werden. Kabeltrommeln mit mehr als 25 kg Masse müssen durch konstruktive Einrichtungen von zwei Personen handhabbar sein. Der Stauraum/Unterflurbereich muss mit einer Beleuchtung ausgestattet sein.

Abbildung 1: Unterflurbereich mit Kabeltrommeln

BR

Wenn schwere Lasten ein- und auszuladen sind, ist das Fahrzeug mit einer hydraulischen Ladebordwand auszurüsten.

Die Orientierungsbeleuchtung um das Fahrzeug, an den Einstiegen und den Stauräumen muss ausreichend bemessen sein und mindestens 20 Lux, 20 cm über dem Verkehrsweg, betragen.

In den Übertragungsräumen muss bei Fahrzeugen mit mehr als vier Arbeitsplätzen mindestens ein kleiner Verbandkasten C nach DIN 13157 vorhanden sein. Der Aufbewahrungsort ist deutlich und dauerhaft zu kennzeichnen.

Die Fahrzeuge sind mit Warnwesten nach DIN EN 471 für alle mitfahrenden Personen auszurüsten.

2.2 Fahrzeugdach

Bereiche von Dächern, die betreten werden - zum Beispiel für Antennen- oder Kabelmontage -, müssen trittsicher und mit einer Absturzsicherung ausgerüstet sein.

Wenn die Fahrzeugdächer als Arbeitsbereich genutzt werden, müssen sie mit einem gefahrlos aufzustellenden Geländer ausgestattet sein (Lastansatz 300 N/m horizontal in Anlehnung an DIN 15920-11). Geländer müssen mit einer Knieleiste versehen sein; als Knieleiste kann auch ein Drahtseil oder eine Metallkette verwendet werden. Die zulässige Dachlast pro m2 ist im Bereich des Aufstieges deutlich und dauerhaft anzugeben.

Als Aufstieg zum Dach ist eine trittsichere Leiter am Fahrzeug vorzusehen. Fest angebrachte Leitern dürfen im Fahrzustand nicht über das Fahrzeug hinausragen und sollen gegen Verschmutzung und Missbrauch gesichert werden können. Für den Betrieb sind die Leitern soweit herausklappbar zu gestalten, dass die profilierten Sprossen in ausreichendem Abstand zur Fahrzeugaußenhaut (≥ 150 mm) bestiegen werden können; Rundsprossen sind nicht zulässig. Die oberste Sprosse muss ≤ 100 mm unter der Austrittsstelle liegen. Zum Besteigen muss die Leiter am Fahrzeug arretiert werden können.

Abbildung 2: Arbeitsbereich auf dem Fahrzeugdach

WDR

Für das Übersteigen von der Leiter auf das Dach ist eine 1,00 m hohe Übersteighilfe erforderlich. Diese muss gefahrlos aufstellbar sein und arretiert werden können. Ergonomisch angeordnete Haltegriffe auf dem Dach sind ebenfalls geeignet.

Bei nicht begehbaren Dächern sind unterhalb der Dachkante Befestigungsösen zum Einhängen von Sicherheitsgeschirren - zum Beispiel eines Haltesystems nach BGI 826 - vorzusehen, um beidhändiges Arbeiten von Leitern aus zu ermöglichen. Sicherheitsgeschirre sind im Fahrzeug mitzuführen.

Das Haltesystem soll ein gefährdungs- und belastungsarmes Arbeiten ermöglichen, wobei die Möglichkeit eines Absturzes auszuschließen ist.

2.3 Podeste, Seiten- und Heckauszüge

Beim Ein- und Ausfahren von Seiten- und Heckauszügen entstehen Gefahrenstellen. Einfahrende Kanten bilden Scherstellen zur Karosserie. Im Bereich unter den Auszügen entstehen bei der Bewegung Gefahrstellen durch mechanische Bauteile.

Der Bereich unter den Auszügen muss durch Sichtverbindung des Bedieners überwacht werden können. An den Gefahrstellen kann durch Schaltleisten oder andere sicherheitstechnische Einrichtungen eine Gefährdung von Personen verhindert werden.

Ist keine sicherheitstechnische Überwachung vorhanden, muss die Sicherheit durch Beobachtung hergestellt werden. Dazu muss eine Steuereinrichtung mit selbsttätiger Rückstellung vorhanden sein (Totmannprinzip). Von der Bedienstelle der Steuereinrichtung muss die Gefahrstelle überwacht werden können.

Wartungspodeste und -tritte sind so zu gestalten, dass sie gefahrlos in Arbeitsposition gebracht werden können.

Podeste, die betriebsmäßig begangen werden und mehr als 1,00 m über Erdgleiche liegen, müssen feststehende, klapp- oder versenkbare, mindestens 1,00 m hohe Schutzgeländer besitzen, die mit Knie- und Fußleiste ausgestattet sind. Die Montage der Geländer muss gefahrlos möglich sein. Geteilte Podeste müssen mit einer arretier- und begehbaren Abdeckung ausgestattet sein. Podeste und Auszüge, die über die normale Fahrzeugbreite hinausgehen, sind mit reflektierenden Warnfolien zu kennzeichnen.

2.4 Außenklappen

Technische Einrichtungen, die während des Betriebes zugänglich sein müssen, sind so anzuordnen, dass sie auch bei montierten Treppen und Geländern sicher erreicht werden können.

Außenklappen, die während des Betriebes offen bleiben müssen, sind so zu arretieren, dass keine Gefährdung auftreten kann. Die Durchgangshöhe unterhalb betriebsmäßig geöffneter Klappen soll 2,00 m nicht unterschreiten. Andernfalls sollen die Klappen so konstruiert sein, dass sie circa um 170 Grad ausgestellt sind und möglichst wenig vom Fahrzeug abstehen. Konstruktiv nicht vermeidbare Anstoßstellen sind deutlich sichtbar zu kennzeichnen. Außenklappen, die über die normale Fahrzeugbreite hinausgehen, sind mit reflektierenden Warnfolien auszurüsten.

Gasdruckfedern an Außenklappen müssen entsprechend den Herstellerangaben eingebaut sein, dabei ist die jeweilige Nennbelastung zu beachten.

Bei Nennbelastungen von mehr als 150 N ist eine zweite Gasdruckfeder erforderlich, die so montiert ist, dass bei Ausfall der ersten Gasdruckfeder die Außenklappe langsam absinkt. Alternativ sind mechanische Verriegelungen vorzusehen.

Abbildung 3: Mechanische Verriegelung der Gasdruckfeder

BR

2.5 Türen

Die Zugangstüren zu den Arbeitsplätzen müssen eine Durchgangshöhe von mindestens 1,90 m und eine Durchgangsbreite von mindestens 0,80 m aufweisen. Davon ausgenommen sind großserienmäßig gefertigte Fahrzeuge. Außentüren, mit Ausnahme von Fahrerhaustüren, müssen auf der rechten oder hinteren Fahrzeugseite liegen. Sind Türen auf der linken Fahrzeugseite erforderlich, müssen die Zugänge so konstruiert sein, dass eine Gefährdung der Beschäftigten durch den Straßenverkehr ausgeschlossen ist.

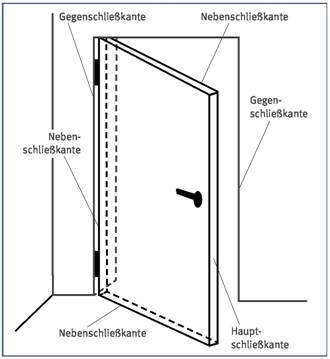

Die Türen sollten mit Fenstern ausgestattet sein, die die Situation vor der Tür erkennen lassen. Bei der Anbringung der Griffe an Drehflügeltüren ist darauf zu achten, dass ein ausreichender Abstand zur Gegenschließkante von mindestens 25 mm lichter Weite eingehalten wird. Ein Schutz gegen Einklemmen von Fingern zwischen Nebenschließkante und Gegenschließkante wird empfohlen.

Abbildung 4: Drehflügeltür nach ASR A1.7 (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin - BAuA)

Für kraftbetätigte Schiebetüren sind die Regelungen der ASR A1.7 anzuwenden.

Außentüren müssen von innen jederzeit zu öffnen sein. Eine von innen sichtbare Signalisierung nicht ausgefahrener Außentreppen oder Podeste wird empfohlen.

2.6 Treppen

Die Treppen zu den Außentüren müssen mindestens so breit wie die Türöffnungen und leicht von einer Person ohne Werkzeug zu montieren sein. Sie müssen gleiche Stufenhöhen vom Boden bis zur Türschwelle aufweisen. Idealerweise sollten die Treppen nach folgendem Schrittmaß gestaltet sein (vergleiche BGI 561):

Auftritt + 2 x Stufenhöhe = 0,63 m ± 0,03 m

Die Trittflächen müssen trittsicher, möglichst groß, rutschhemmend und nicht scharfkantig ausgeführt sein, wobei die oberste Trittstufe in Höhe der Austrittsstelle dicht an die Fahrzeugaußenwand heranreichen muss.

Die Treppen müssen mit einem stabilen, leicht von einer Person montierbaren Geländer mit einem Handlauf ausgerüstet sein. Diese Geländer dürfen die Durchgangsbreite der Tür nicht einschränken. Sie müssen eine Horizontalkraft von mindestens 300 N/m aufnehmen sowie gegen Herausziehen oder Aushängen gesichert werden.

Fahrzeuge mit serienmäßiger Karosserie und einer Einstiegshöhe größer 25 cm sollten mit zusätzlichen Trittstufen ausgerüstet sein. Zum gefahrlosen Erreichen von hochliegenden Funktionseinheiten sind erforderlichenfalls Trittstufen vorzusehen.

Abbildung 5: Fahrzeugtreppe, Handlauf in Tür integriert

VBG

2.7 Betriebsräume und Gänge

Die lichte Höhe über den Verkehrsflächen in den Betriebsräumen muss mindestens 1,90 m betragen.

Versorgungs- und Wartungsgänge, die eine lichte Durchgangsbreite von weniger als 0,60 m aufweisen, dürfen nicht als Fluchtwege vorgesehen werden.

Bei gefangenen Räumen ist ein zweiter Fluchtweg vorzusehen - zum Beispiel ein Fenster als Notausstieg (mindestens 60 cm x 60 cm) auszubilden. Als gefangener Raum gelten Räume, die keinen direkten Ausgang ins Freie haben oder nur über eine Tür eines Vorraums betreten werden können.

2.8 Signalisierung von Betriebszuständen

Der geöffnete Zustand von Außenklappen muss im Führerhaus oder an zentraler Bedienstelle - zum Beispiel bei Sattelaufliegern - deutlich sichtbar angezeigt werden.

Übertragungsfahrzeuge sind mit Einrichtungen auszustatten, die vor Fahrtbeginn warnen, wenn Stützen und Satellitenantennen nicht vollständig eingefahren sind.

2.9 Arbeitsplätze

Arbeitsplätze müssen so gestaltet sein, dass sie den in diesem Kapitel beschriebenen ergonomischen Anforderungen entsprechen.

Abbildung 6: Regie- und Produktionsarbeitstisch (Schnitt)

VBG

Für Regie- und Produktionsarbeitstische gelten die in Abbildung 6 und in nachfolgender Tabelle aufgeführten Maße (siehe auch DIN 15996 "Bild- und Tonbearbeitung in Film-, Video- und Rundfunkbetrieben - Grundsätze und Festlegungen für den Arbeitsplatz").

Sofern aus technischen oder anderen zwingenden Gründen - zum Beispiel bei Klein-Ü-Wagen und Klein-SNG - von den Vorgaben der erwähnten Norm abgewichen werden muss, sind mit allen Beteiligten, insbesondere mit den Nutzern, die Abweichungen zu vereinbaren und gegebenenfalls kompensatorische Maßnahmen vorzusehen.

Tabelle: Maße für Regie- und Produktionsarbeitstische

| Maße nach DIN 15996 | |

| Fußboden bis Tischoberkante | 790 mm + 40 mm |

| Beinraumhöhe (Tischunterkante bis Fußboden) |

730 mm |

| Beinraumtiefe | 690 mm |

| Knietiefe von der Tischvorderkante | 540 mm |

Für die Hände beziehungsweise Arme ist eine etwa 100 mm tiefe hautfreundliche Auflagefläche an der Tischvorderkante vorzusehen.

Zwischen Arbeits- und Regietischen und den Rückwänden sollte möglichst ein Abstand von 1,00 m eingehalten werden.

Die Arbeitsplätze sind - soweit erforderlich - mit Vorlagenhaltern (Skriptablagen) auszustatten.

Monitore und Bedienungselemente sind nach ergonomischen Gesichtspunkten anzuordnen.

Einbauten in Kopfhöhe sollen so angeordnet sein, dass weder im Sitzen noch beim Aufstehen eine Verletzungsgefahr durch Anstoßen besteht.

Einbauten und Einrichtungen dürfen keine Quetsch- und Scherstellen sowie vorstehende Kanten aufweisen. Vorstehende Kanten sind abzurunden beziehungsweise zu schrägen oder zu polstern. Bewegbare Teile sind mit Griffelementen und Arretierungen auszustatten.

Geräteschubladen sind nach Möglichkeit mit Vollauszügen zu versehen. Schubladen müssen mit einer Arretierung ausgerüstet sein, damit sie beim Fahren nicht aufgehen können.

Abbildung 7: Bildregie

NDR

Arbeitsstühle müssen DIN EN 1335 entsprechen. Für Arbeitsstühle muss eine Arretierungseinrichtung während der Fahrt vorhanden sein.

Sind durch die serienmäßige Fertigung der Karosserie - zum Beispiel Klein-SNG - die vorstehenden Vorgaben nicht einzuhalten müssen für Kurzzeit-Arbeitsplätze folgende Mindestanforderungen erfüllt werden:

2.10 Beleuchtung

Die Beleuchtung an den Arbeitsplätzen muss den Sehaufgaben angepasst werden können. Die Arbeitsplatzbeleuchtung muss für jeden Arbeitsplatz blendfrei und getrennt regelbar sein. Die Anordnung muss so erfolgen, dass die Ausleuchtung gleichmäßig ist und dass Spiegelungen sowie Reflexionen auf Monitoren und Bedienungselementen vermieden werden. Die Beleuchtung muss weiteren Anforderungen entsprechen, die in den Abschnitten 4.4 und 4.5 der DIN 15996:2008 wiedergegeben sind.

Eine Beleuchtung des Fahrzeuginnenraumes und der Außenbereiche (Türen, Treppen und Netzeinspeisepunkt) ist auch bei Netzausfall sicherzustellen.

2.11 Elektrische Ausrüstung

Für die elektrische Ausrüstung von Übertragungsfahrzeugen gilt DIN VDE 0100-717.

Der Betreiber/Nutzer des Übertragungsfahrzeuges hat eine Gefährdungsbeurteilung zu erstellen, die die Eigenschaften der elektrischen Ausrüstung und die vorgesehene Verwendung des Fahrzeuges berücksichtigt. Wenn für den sicheren Betrieb besondere Maßnahmen erforderlich sind, müssen diese in einer Betriebsanweisung festgelegt sein.

Für Übertragungsfahrzeuge sind vorrangig Systeme der Stromversorgung mit sicherer Trennung zwischen der Netzseite und der Fahrzeuginstallation zu verwenden.

Durch die Trennung wird das Fahrzeug unabhängig von der elektrischen Sicherheit des speisenden Netzes; außerdem werden Störungen durch unkontrolliert fließende Ströme in den Video- und Tonleitungen weitestgehend vermieden.

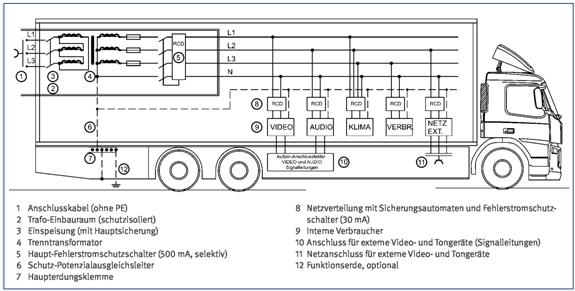

2.11.1 Elektrische Ausrüstung mit Zwischentransformator

Der Netzanschluss und der Zwischentransformator des Fahrzeuges müssen schutzisoliert nach DIN VDE 0100-410 ausgeführt sein (siehe Abbildung 8, Nummer 2).

Sekundärseitig sind Überstrom- und Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen vorzusehen.

In den Verbraucherstromkreisen sind Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen mit einem Nenn-Auslösestrom IΔN ≤ 30 ma einzubauen. Nahe am Speisepunkt ist ein Haupt-RCD-Schalter (IΔN ≤ 500 mA) vorzusehen. Soll aus Gründen der Betriebssicherheit auf den Haupt-RCD-Schalter (IΔN ≤ 500 mA) verzichtet werden, können alternative Lösungen mit gleicher Sicherheit verwirklicht werden:

Zwischentransformatoren müssen den Anforderungen für Trenntransformatoren nach DIN EN 61558-1 (ehemals DIN VDE 0570-1) entsprechen.

Zugängliche leitfähige Teile im Fahrzeug, wie das Fahrgestell, müssen zum Zweck des Schutzpotenzialausgleichs durch den Schutzverbindungsleiter mit der Haupterdungsschiene des Fahrzeuges verbunden werden.

Abbildung 8: Übertragungsfahrzeug mit Zwischentransformator

VBG

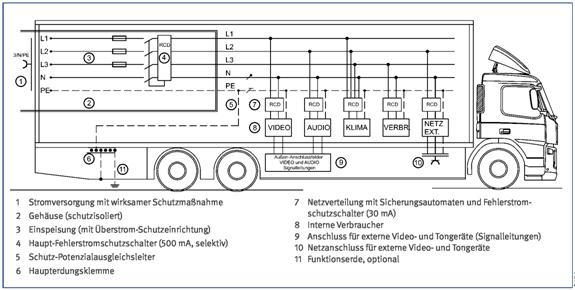

2.11.2 Elektrische Ausrüstung ohne Zwischentransformator

Bei der Stromversorgung ohne Zwischentransformator besteht eine Abhängigkeit der Schutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag und der Ausführung der Netz-Stromversorgung am Anschlusspunkt.

Die Funktion der Schutzmaßnahme im angeschlossenen Fahrzeug ist abhängig von der Funktion und der Spannungsfreiheit des PE-Leiters des speisenden Netzes. Der Kurzschlussschutz hängt ab von den Netzverhältnissen und dem Nennstrom sowie dem Auslöseverhalten der Vorsicherungen des speisenden Netzes.

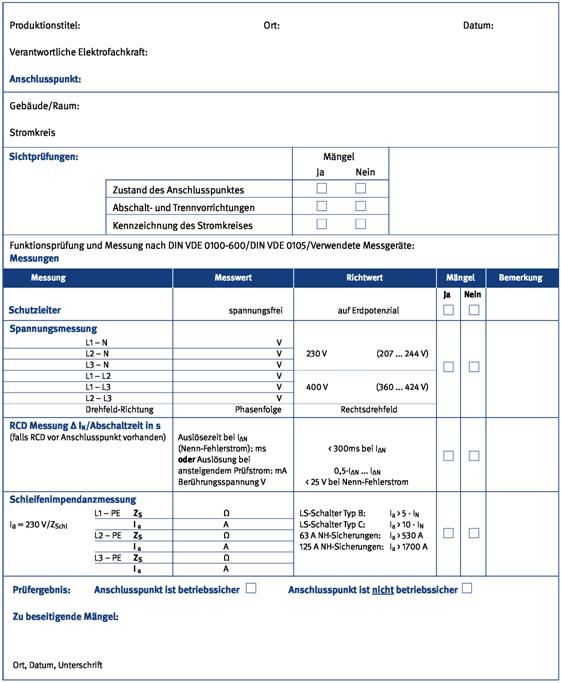

Mit dem Anschluss des Fahrzeuges wird das speisende Netz um einen Anlagenteil erweitert. Folglich muss vor dem Anschließen und vor der Inbetriebnahme eine Prüfung der Elektroanlage nach DIN VDE 0100-600 durchgeführt werden.

Die Prüfung ist von einer befähigten Person/ Elektrofachkraft nach DIN VDE 0105 mit geeigneten Messgeräten durchzuführen und zu dokumentieren.

Hinweis: Bei Klein-Ü-Wagen/SNG kann beim Einsatz eines PRCD-S (portable RCD nach DIN VDE 0661), der den Speisepunkt überwacht, auf diese Prüfung verzichtet werden.

2.12 Kennzeichnung der elektrischen Ausrüstung

Ein dauerhafter Hinweis aus widerstandsfähigem Material muss an einer gut sichtbaren Stelle des Fahrzeuges, vorzugsweise nahe an der Stromversorgung, vorhanden sein.

Dieser Hinweis sollte Folgendes enthalten:

Abbildung 9: Übertragungsfahrzeug ohne Zwischentransformator

VBG

2.13 Brandschutz

Für den Ausbau des Übertragungsfahrzeuges und für dessen Einbauten sollen Materialien und Geräte ausgewählt werden, deren Eigenschaften bestmöglich geeignet sind, Entstehungsbrände zu vermeiden.

Für alle eingebauten Materialien und Geräte sind die herstellerseitig vorgegebenen Betriebsparameter zu beachten - zum Beispiel:

Bei der Auswahl von Materialien - zum Beispiel Fußböden, textile Bezugsstoffe, Wandverkleidungen - sind die Normen mit Anforderungen an die Brennbarkeit und das Brandverhalten von Materialien zu beachten:

- DIN EN 13501-1 (Werkstoffe)

- DIN 4102-1 (Werkstoffe)

- DIN 66080 (Textile Erzeugnisse)

- DIN 66084 (Polsterverbunde)

- DIN 66090-1 (Textile Fußbodenbeläge)

- DIN EN 1021-1 und -2 (Polstermöbel)

- DIN EN 1624, DIN EN 1625 (Industrielle und technische Textilien)

- DIN EN 13772, DIN EN 13773 (Vorhänge und Gardinen)

Potenzielle Zündquellen, wie Einbauräume für Generatoren und Transformatoren, können mit modernen Materialen - zum Beispiel Dämmschichtbildnern oder mit präparierten Mattenabdeckungen - brandschutztechnisch isoliert werden.

Übertragungsfahrzeuge mit gefangenen Räumen sind mit Brandmeldern auszustatten.

Die Arbeitsräume der Übertragungsfahrzeuge sind mit ausreichenden Brandbekämpfungsmitteln auszustatten. Diese sind an geeigneten Stellen gut sichtbar und griffbereit anzubringen - zum Beispiel in der Nähe der Türen der Betriebsräume. In der Fahrerkabine von Fahrzeugen mit mehr als 7,5 t ist ein 6 kg ABC-Pulverlöscher vorzusehen.

Für die Arbeitsräume wird folgende Ausstattung empfohlen:

- In kleineren Nutzfahrzeugen: 2 kg Pulver- oder CO2-Löscher

- Für Pkw: mindestens ein 1 kg Pulverlöscher

- Für die Betriebsräume der Ü-Wagen: ein 5 kg CO2- oder zwei 2 kg CO2-Löscher und ein Schaumlöscher 6 l (elektrisch bis 1.000 Volt nichtleitend)

- Eine Löschdecke ist eine sinnvolle Ergänzung

3 Benutzung

Der Unternehmer hat alle erforderlichen Maßnahmen zur sicheren Benutzung der Übertragungsfahrzeuge zu treffen. Weiterhin hat er für die Tätigkeiten befähigte Beschäftigte auszuwählen und die Umsetzung von Arbeitsschutzmaßnahmen zu überwachen.

3.1 Gefährdungsbeurteilung

Der Unternehmer hat mit einer Gefährdungsbeurteilung die erforderlichen Maßnahmen für die sichere Benutzung der Übertragungsfahrzeuge zu ermitteln. Unter Berücksichtigung der üblichen Betriebsweise sind die Anforderungen und Schutzmaßnahmen festzulegen und zu dokumentieren.

Bei besonderen Gefährdungen durch örtliche Bedingungen sind diese durch den Weisungsbefugten (siehe Kapitel 3.2) vor Ort zu beurteilen.

3.2 Auswahl der Beschäftigten

Beim Einsatz eines Übertragungsfahrzeuges wird ein Team tätig. Für den Einsatz des Teams bei Produktionen muss die Verantwortung und Weisungsbefugnis vom Unternehmer auf eine zuverlässige und fachkundige Person übertragen werden.

Der Anschluss des Übertragungsfahrzeuges an das speisende Netz erfordert je nach Ausführung der elektrischen Ausrüstung unterschiedliche Qualifikationen bei den hiermit beauftragten Fachkräften (siehe Kapitel 3.5).

3.3 Unterweisung

Die Beschäftigten müssen mit den Produktionseinrichtungen der Übertragungsfahrzeuge vertraut gemacht und über die möglichen Gefahren unterrichtet werden. Sie sind im sicheren Arbeiten und Verhalten zu unterweisen. Diese Unterweisungen sind in Abhängigkeit vom Grad der Gefährdung der jeweiligen Tätigkeit zu wiederholen.

Treten am Produktionsort besondere Bedingungen auf, muss eine Unterweisung vor Arbeitsaufnahme und Beginn einer Produktion erfolgen.

3.4 Fahren und Abstellen von Übertragungsfahrzeugen, Lärm- und Abgasbelästigung durch Aggregate

Beim Befahren von Verkehrswegen sowie von nicht für den allgemeinen Verkehr freigegebenem Gelände sind insbesondere die Tragfähigkeit und Befahrbarkeit von

zu beachten.

Fahrzeuge dürfen nicht bewegt werden, solange nicht alle Außenklappen und Einschübe geschlossen sind.

Beim Abstellen von Übertragungsfahrzeugen ist darauf zu achten, dass

Das Ein- und Ausfahren von Seiten- und Heckauszügen sollte durch eine zweite Person überwacht werden, wenn Gefahren durch Quetsch- und Scherstellen bestehen.

3.5 Elektrische Anschlüsse

Alle Betriebsmittel, die zum Netzanschluss des Übertragungsfahrzeuges dienen - zum Beispiel Stecker, Zuleitung, Leitungseinführung - müssen die Anforderungen der Schutzisolierung nach DIN VDE 0100-410 erfüllen.

Der Netzanschluss des Übertragungsfahrzeuges an das speisende Netz erfordert unterschiedliche Qualifikationen.

- Anschluss an zur Verfügung gestellte CEE-Steckdosen bis 125 a im leistungsfreien Zustand durch Elektrofachkräfte oder unterwiesene Personen.

- Anschluss größerer Leistungen an Industriesteckdosen oder Anschlusskästen, Anschluss über Klemmarbeiten in der Verbraucheranlage an Verteilungen, Gebäude- Hauptverteilungen oder Transformatoren dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.

- Sind Arbeiten am Netz des Energieversorgungsunternehmens - zum Beispiel Ortsnetzverteiler - erforderlich, dürfen diese nur von einem Konzessionsträger durchgeführt werden.

Wenn die Schutzmaßnahme gegen gefährliche Körperströme nach Kapitel 2.11.1 (mit Zwischentransformator) realisiert werden soll, darf der Schutzleiter des speisenden Netzes nicht in den schutzisolierten Bereich des Übertragungsfahrzeuges eingeführt und nicht auf das Chassis aufgelegt werden.

Wird der Schutzleiter des speisenden Netzes auf das Chassis des Fahrzeuges aufgelegt, gelten die Anforderungen nach Kapitel 2.11.2, auch wenn ein Zwischentransformator vorhanden ist, weil dann die galvanische Trennung des Zwischentransformators überbrückt wird.

Für Steuer- und Signalleitungen von Übertragungsfahrzeugen zu Verbraucheranlagen und -geräten, die nicht von der Stromversorgung des Übertragungsfahrzeuges gespeist werden, muss eine der folgenden Maßnahmen getroffen werden:

Durch diese Maßnahme wird sichergestellt, dass ein Fehler in der fremden Stromversorgung oder dem dort angeschlossenen Gerät nicht zu Gefährdungen im Übertragungsfahrzeug führt.

3.6 Zusammenschaltung von Übertragungsfahrzeugen und transportablen Betriebsstätten

Bei der Zusammenschaltung von Ü-Fahrzeugen und transportablen Betriebsstätten - zum Beispiel Container - sind die Maßnahmen zum Schutz gegen elektrischen Schlag aufeinander abzustimmen (siehe Anhang 2).

3.7 Funktionserdung und Potenzialausgleich

Das Sekundärnetz des Zwischentransformators braucht aus sicherheitstechnischen Gründen nicht geerdet zu werden. Eine Funktionserdung ist aus betriebstechnischen Gründen (Vermeidung von Brumm-Geräuschen) zulässig. Ein Potenzialausgleich beim Zusammenschalten mehrerer Fahrzeuge ist sternförmig auszuführen und bei betrieblicher Erfordernis einer Funktionserdung am Sternpunkt zu erden. Voraussetzung für den Anschlusspunkt ist, dass sich das Potenzial der Funktionserde bei einem Fehler im speisenden Netz nicht verändern kann.

Für Funktionserdungen sind zum Beispiel folgende Anschlusspunkte zulässig:

Nicht für Funktionserdungen geeignet sind:

3.8 Blitzschutz

Übertragungsfahrzeuge sind nach Möglichkeit an weniger blitzgefährdeten Orten aufzustellen, vorzugsweise in unmittelbarer Nähe von Bauwerken, in Geländemulden oder einem Talgrund. Bäume bieten keinen Schutz, einzeln stehende Bäume stellen eher eine Gefährdung dar.

Gefährdungen durch Blitzeinschlag ist durch einen möglichst konsequenten Potenzialausgleich zwischen allen elektrisch leitenden, mit Erde verbundenen Metallkonstruktionen, Kabelmänteln, Schienen sowie in der Nähe befindlichen Blitzschutzanlagen und den eingesetzten Betriebsmitteln entgegenzuwirken.

Bei möglicher Gewitterneigung am Ort der Außenübertragung sind die Beschäftigten über die Gefahren durch Gewitter zu informieren und in die Maßnahmen zur Gefährdungsverringerung bei Außenübertragungen einzuweisen (siehe Anhang 3).

Der für den Betrieb von Übertragungsfahrzeugen vor Ort Verantwortliche muss bei drohender Gefährdung durch Gewitter den Betrieb einstellen und die Beschäftigten veranlassen, geschützte Orte aufzusuchen. Verantwortliche vor Ort können sein: Ü-Wagen-Leiter oder Technischer Leiter der Produktion.

Sicheren Schutz gegen Blitzschlag bieten Fahrzeuge mit Ganzmetall-Karosserie und Gebäude mit einer Blitzschutzanlage.

4 Prüfung

Übertragungsfahrzeuge sowie technische Anlagen und Betriebsmittel sind innerhalb der vorgeschriebenen Fristen nach den Kapiteln 4.1 und 4.2 zu prüfen.

Die Ergebnisse der Prüfungen sind schriftlich festzuhalten und mindestens bis zur nächsten Prüfung aufzubewahren.

4.1 Fahrzeuge und Einbauten

Die Fristen, der Umfang und die Qualifikation der prüfenden Personen werden nach Betriebssicherheitsverordnung vom Unternehmer festgelegt. Eine ständige Überwachung im Betrieb durch qualifiziertes Fachpersonal kann die turnusmäßige Prüfung ersetzen.

Siehe dazu TRBS 1201 "Prüfung von Arbeitsmitteln" und § 57 BG-Vorschrift "Fahrzeuge" (BGV D29) und Berufsgenossenschaftlicher Grundsatz (BG-Grundsatz) "Prüfung von Fahrzeugen durch Sachkundige" (BGG 916).

4.2 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel

Elektrische Anlagen und Betriebsmittel von Übertragungsfahrzeugen sind mindestens alle vier Jahre, ortsveränderliche Betriebsmittel mindestens alle zwölf Monate durch eine Elektrofachkraft oder bei Verwendung geeigneter Prüfgeräte durch eine elektrotechnisch unterwiesene Person zu prüfen. Prüfungen durch elektrotechnisch unterwiesene Personen müssen unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft erfolgen.

| Vorschriften und Regeln | Anhang 1 |

Gesetze und Verordnungen

BG-Vorschriften (BGV)

BG-Regeln (BGR)

BG-Grundsatz (BGG)

BG-Informationen (BGI)

DIN-Normen

(Bezugsquelle: Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin)

| Anschluss von Fernseh- und Hörfunk-Übertragungsfahrzeugen (Übertragungsfahrzeuge nach Kapitel 2.11.1) |

Anhang 2 |

Das Sekundärnetz des Zwischentransformators braucht aus sicherheitstechnischen Gründen nicht geerdet zu werden. Eine Funktionserdung ist aus betriebstechnischen Gründen (Vermeiden von Brummen) zulässig. Ein Potenzialausgleich beim Zusammenschalten mehrerer Fahrzeuge ist sternförmig auszuführen und bei betrieblicher Erfordernis der Funktionserdung am Sternpunkt zu erden.

| Maßnahmen gegen die Auswirkungen eines Blitzschlages bei Außenübertragungen | Anhang 3 |

1. Grundsätzliches

Gewitter können bei Außenübertragungen oder sonstigen Produktionen im Freien die beteiligten Beschäftigten sowie Zuschauer und die Produktionsmittel erheblich gefährden. Der Grad der Gefährdung lässt sich nur abschätzen. Die zu treffenden Maßnahmen sind daher jeweils im Einzelfall zu beurteilen. Sie sind jeweils vom Verantwortlichen am Übertragungsort festzulegen.

2. Hinweise zur Vermeidung einer Gefährdung

2.1 Schutz gegen Blitzeinwirkung

Nur Fahrzeuge mit Ganzmetallkarosserie (Faradayscher Käfig) und Gebäude mit Blitzschutzanlage bieten Schutz gegen Auswirkungen eines Blitzschlages. Sie sollten deshalb möglichst beim Heraufziehen eines Gewitters aufgesucht und nicht verlassen werden.

2.2 Maßnahmen zur Verringerung der Gefährdung durch Blitzeinwirkung

2.2.1 Geeignete Wahl des Aufstellungsortes

Übertragungsfahrzeuge und technische Einrichtungen - zum Beispiel Kamerastandplätze - sollten unter Berücksichtigung der Produktionsanforderungen vorzugsweise an weniger einschlaggefährdeten Orten aufgestellt werden - zum Beispiel in unmittelbarer Nähe von Bauwerken, in einem Talgrund oder einer Mulde. Dagegen stellen beispielsweise einzeln stehende Gebäude (Türme ohne erkennbaren Blitzschutz beziehungsweise Potenzialausgleich) und einzelne Bäume eher eine Gefährdung dar und sollten gemieden werden.

2.2.2 Potenzialausgleich

Ein möglichst konsequenter Potenzialausgleich soll durchgeführt werden. Betriebsmittel sind gegebenenfalls mit elektrisch leitenden, mit Erde verbundenen Metallkonstruktionen, Kabelmänteln, Schienen sowie in der Nähe befindlichen Blitzschutzerdungen zu verbinden.

2.2.3 Trennen von Verbindungsleitungen

Bei zu erwartender besonderer Gefährdung sind möglichst alle Verbindungsleitungen zwischen peripheren Einrichtungen, wie Kameras und Ü-Wagen, sowie der Netzanschluss aufzutrennen (an den Trennstellen auf ausreichenden Abstand, circa 3,00 m, achten). Dies gilt insbesondere für exponiert aufgestellte Einrichtungen - zum Beispiel Kameratürme.

2.2.4 Abstände zu Zuschaueranlagen

Beim Aufbau von produktionstechnischen Einrichtungen - zum Beispiel Kameraturm, Ü-Wagen, diverse Gerätestandplätze - ist unter Berücksichtigung der Produktionsanforderungen darauf zu achten, dass ein ausreichender Abstand (mindestens circa 3,00 m von Zuschaueraufenthaltsorten) eingehalten wird. Dies gilt besonders für Kabeltrassen.

2.2.5 Abbruch von Übertragungen (extreme Gefährdung)

Bei extremer Gefährdung (Beurteilung durch den Verantwortlichen am Übertragungsort) ist die Übertragung abzubrechen. Das Bedienungspersonal hat sich in geschützte Bereiche (beispielsweise Gebäude mit Blitzschutzanlage, Fahrzeug mit Ganzstahlkarosserie) zu begeben und es ist dafür zu sorgen, dass sich Zuschauer möglichst weit von den technischen Einrichtungen entfernt aufhalten.

3. Unterweisung

Die Beschäftigten des Außenübertragungs-Betriebes sind anhand des vorliegenden Merkblattes über die Gefahren durch Gewitter und Maßnahmen zur Gefährdungsverringerung bei Außenübertragungen in regelmäßigen Abständen, mindestens einmal jährlich, zu unterweisen.

Die Unterweisung der Beschäftigten sollte in der Produktionsvorbereitung durchgeführt werden, wenn am Produktionsort erhöhte Gewitterneigung zu erwarten ist.

4. Literatur

| Mess- und Prüfprotokoll: Anschlusspunkt für Ü-Wagen ohne Zwischentransformator | Anhang 4 |

| Gefährdungen/Kontrollfragen für den Betrieb von Übertragungsfahrzeugen (außer Klein-SNG mit fabrikfertiger Karosserie) - Grundlegende Maßnahmen - |

Anhang 5 |

| Lfd.

Nr. |

Gefährdungen | Maßnahmen | Mängel | Maßnahme entfällt | Beratungs- bedarf |

Erledigt am | |

| Ja | Nein | ||||||

| Vorbereitung des Einsatzes/Fahrbetrieb | |||||||

| 1. | Wird das Vorhandensein der Fahrerlaubnis des Fahrzeugführers/der Fahrzeugführerin vor dem ersten Fahrantritt und danach in regelmäßigen Abständen oder gegebenenfalls vor erneutem Fahrantritt vom Verantwortlichen geprüft? | Fahrzeugführern/-innen ist bekannt, dass bei Änderung oder Entzug der Fahrerlaubnis der/die Vorgesetzte unverzüglich zu informieren ist. | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | |

| Organisationsanweisung liegt vor, wonach die Fahrerlaubnis regelmäßig kontrolliert wird. | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | |||

| 2. | Werden die Beschäftigten regelmäßig, mindestens jedoch einmal jährlich, im Umgang mit Kraftfahrzeugen und gegebenenfalls in Ladungssicherung unterwiesen? | Dokumentation der Unterweisungen liegen vor beziehungsweise können eingesehen werden. | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | |

| 3. | Wird das Fahrzeug regelmäßig gemäß Herstellerangaben instand gehalten? | Instandhaltungsplan einsehen. | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | |

| 4. | Sind für die Ladungssicherung organisatorische Maßnahmen getroffen worden? | Verantwortlichkeit festlegen. | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | |

| 5. | Werden vom Unternehmer/von der Unternehmerin für Fahrzeugführer/ -innen arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen nach G 25 angeboten? | G 25 Untersuchung wurde durchgeführt und die zeitlichen Abstände sind mit dem Betriebsarzt/der Betriebsärztin abgestimmt. | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | |

| 6. | Werden die Schutzziele der EG-Verordnung zu Lenk- und Ruhezeiten und die der Fahrpersonalverordnung durch eine geeignete Disposition von Arbeits-, Lenk- und Ruhezeiten eingehalten? | Dienstplan und Disposition berücksichtigt zulässige Arbeits- und Lenkzeiten. | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | |

| Übernachtungsmöglichkeiten für Einhaltung von Ruhezeiten werden disponiert beziehungsweise ermöglicht oder zur Verfügung gestellt. | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | |||

| 7. | Ist sichergestellt, dass Fahrtrouten so geplant werden, dass ein sicheres Fahren und Abstellen des Fahrzeuges möglich ist - zum Beispiel Durchfahrtshöhen, Straßenbreite, Tragfähigkeit von Straßen, Brücken, Fahrbahndecken? | Planung der Fahrtroute unter Berücksichtigung des verwendeten Fahrzeuges. | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | |

| 8. | Ist der Antennenmast auf dem Fahrzeugdach eingefahren? | Blockieren des Fahrzeugmotors bei nicht vollständig eingefahrenem Antennenmast. | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | |

| Akustische oder optische Anzeige bei nicht vollständig eingefahrenem Antennenmast. | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | |||

| Technischer Aufbau/Betrieb des Ü-Fahrzeuges am Produktionsort | |||||||

| 9. | Sind bei Fahrzeugen mit Schiebetüren und innen liegenden Arbeitsplätzen - zum Beispiel Transporter, SNG-, Reportagefahrzeuge und Ähnliches) ausreichende Maßnahmen getroffen, um Arbeitsdrehstühle mit Rollen vor dem Hinausrollen zu sichern? | Absturzhindernis am Boden der Schiebetüröffnung zur Verhinderung vor Hinausrollen von Arbeitsdrehstühlen vorsehen. | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | |

| 10. | Kann in das Fahrzeug sicher eingestiegen werden, sind Einstiegsstufen vorhanden und sind sie rutschfest gestaltet? Kann der Innenraum sicher über trittsichere Stufen bestiegen werden? | Einstiege und Stufen so errichten, dass ein sicheres Begehen möglich ist.

Einstiege und Stufen von Verunreinigungen und witterungsbedingter Glätte freihalten. Geeignetes Schuhwerk tragen. |

[ ] | [ ] | [ ] | [ ] | |

| 11. | Können Fahrzeuge mit Einstiegshöhen von 25 cm und mehr sicher betreten werden? | Ausklappbare Stufen vorsehen, um Schrittmaß an Zugängen einzuhalten. | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | |

| Separate Stufenpodeste fest und wirksam mit dem Fahrzeug verbinden. | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | |||

| 12. | Ist für Verladearbeiten Wetterschutzkleidung/ Schutzausrüstung vorhanden? | Für den Einsatzzweck und die Tätigkeit geeignete Wetterschutzkleidung zur Verfügung stellen. | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | |

| 13. | Ist ein sicherer Aufstieg auf das Dach des Ü-Fahrzeuges oder auf anderen höher gelegenen Arbeitsplätzen vorhanden?

Wird ein Absturz von höher gelegenen Arbeitsplätzen verhindert? |

Trittsichere Leitern sind - soweit erforderlich - vorhanden und gesichert am Fahrzeug angebracht. | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | |

| Arbeitsplätze, Verkehrswege und Zugänge, die gegenüber angrenzenden Flächen höher als 1,00 m liegen, sind allseitig mit wirksamen Umwehrungen auszustatten. | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | |||

| 14. | Sind die Beschäftigten auch zum Verhalten bei der Produktion bei Gefahrensituationen unterwiesen und gegebenenfalls zu Kriterien, wann eine Produktion eingestellt oder unterbrochen werden muss? | Checkliste liegt vor, in welchen Fällen eine Außenproduktion/Außenübertragung und Ähnliches abzubrechen ist mit den Kriterien Blitzschutz, hohe Windgeschwindigkeiten, Eskalation durch Personen und/oder Tiere. | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | |

| Gefährdungen/ Kontrollfragen für den Betrieb von Übertragungsfahrzeugen (außer Klein-SNG mit fabrikfertiger Karosserie) - Vor jedem Einsatz - |

Anhang 6 |

| Lfd.

Nr. |

Gefährdungen | Maßnahmen | Mängel | Maßnahme entfällt | Beratungs- bedarf |

Erledigt am | |

| Ja | Nein | ||||||

| Vorbereitung des Einsatzes/Fahrbetrieb | |||||||

| 1. | Sind für die Ladungssicherung ausreichend Hilfsmittel bereitgestellt? | Ladungssicherung ist durchgeführt. | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | |

| 2. | Sind die Satelliten-, Sende- oder Empfangsspiegel auf dem Fahrzeugdach entfernt oder flachgelegt und, falls erforderlich, gesichert? | Sicherstellen, dass beim Bewegen des Fahrzeuges die in den Fahrzeugpapieren eingetragene Fahrzeughöhe durch aufgestellte Spiegel nicht überschritten wird, sonst müssen die Spiegel entfernt oder flach gelegt und gegebenenfalls gesichert werden. | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | |

| 3. | Sind die Fahrzeugstützen eingefahren? | Blockierung des Fahrzeugmotors bei nicht vollständig eingefahrenen Fahrzeugstützen. | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | |

| Akustische oder optische Anzeige bei nicht vollständig eingefahrenen Fahrzeugstützen. | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | |||

| 4. | Werden beim Rückwärtsfahren Einweiser eingesetzt?

Werden Fahrzeuge nur rangiert, wenn der Fahrbereich vom Fahrer/von der Fahrerin einsehbar ist? |

Einweiser einsetzen. | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | |

| 5. | Werden die an der Produktion beteiligten Fahrzeuge und Arbeitsmittel so aufgestellt, dass Einrichtungen für den Notfall ungehindert erreicht und benutzt werden können? | Feuerwehrzufahrten, Rettungsgassen, Sammelplätze, Bewegungsflächen für Einsatzfahrzeuge und Einsatzkräfte freihalten.

Zugänge für Hydranten und sonstige Einrichtungen für die Brandbekämpfung freihalten. |

[ ] | [ ] | [ ] | [ ] | |

| 6. | Wurde das Ü-Fahrzeug sicher aufgestellt? | Tragfähigkeit der Stellfläche ist gegeben. | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | |

| Kennzeichnung des Fahrzeuges und seiner Anbauten wie Treppe, Stufen, Auszugseinheiten als Hindernis. | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | |||

| Absicherung und Sicherheitskennzeichnung der Versorgungsleitungen zum Fahrzeug, falls in Verkehrswegen. In Verkehrswegen Kabel durch stabile Kabelbrücken oder andere geeignete Abdeckungen schützen. Kabel im Publikumsbereich in einer Höhe von mindestens 2,50 m führen. Kabel über Verkehrswegen in mindestens 5,00 m Höhe führen und mit Abspannseilen entlasten. | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | |||

| Für das Abstellen von Fahrzeugen an nicht öffentlichen Abstellplätzen liegt die erforderliche behördliche oder private Zustimmung vor. | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | |||

| Technischer Aufbau/Betrieb des Ü-Fahrzeuges am Produktionsort | |||||||

| 7. | Ist beim Aufenthalt auf der Dachfläche ein ausreichender Sicherheitsabstand zu Freileitungen vorhanden? | Unterweisung (Schutzabstände) bei unbekannten Spannungen mindestens 5,00 m. | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | |

| 8. | Sind mitgeführte elektrische Geräte - zum Beispiel Kabeltrommel, Handbohrmaschinen, Kaffeemaschinen - frei von Schäden? | Sichtprüfung vor Inbetriebnahme. | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | |

| Nachweise der erforderlichen Prüfungen liegen vor - zum Beispiel Prüfstempel. | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | |||

| 9. | Wird wirksam verhindert, dass sich Personen nicht in der Hauptstrahlrichtung von Satelliten-Uplinks oder Sendeantennen aufhalten? | Strahlungsdiagramm der Antenne liegt vor. | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | |

| Strahlungsdiagramme des Uplinks liegen vor. | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | |||

| Betriebsanweisung zum sicheren Betrieb von Sendeantenne und Uplink liegt vor. | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | |||

| Strahlungsleistung begrenzen. | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | |||

| 10. | Ist das Auftreten von Lärm- und Abgasemissionen beim Einsatz von Stromgeneratoren wirksam verhindert? | Verwendung von emissionsarmen Stromgeneratoren. | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | |

| Ausreichender Abstand der Stromgeneratoren zu Personen. | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | |||

| Sind die Beschäftigten auch zum Verhalten bei der Produktion bei Gefahrensituationen unterwiesen und gegebenenfalls zu Kriterien, wann eine Produktion eingestellt oder unterbrochen werden muss? | Checkliste liegt vor, in welchen Fällen eine Außenproduktion/Außenübertragung und Ähnliches abzubrechen ist mit den Kriterien Blitzschutz, hohe Windgeschwindigkeiten, Eskalation durch Personen und/oder Tiere. | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | ||

|

ENDE |  |

(Stand: 24.07.2025)

Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement

Nutzungsgebühr: ab 105.- € netto

(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)

Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt

? Fragen ?

Abonnentenzugang/Volltextversion